刷分刷赞行为是否违法法律有相关规定吗?这一问题随着数字经济的深入发展,已成为网络生态治理中的焦点议题。在流量成为核心竞争力的时代,部分个人或机构通过技术手段、人工操作等方式,虚构平台评分、点赞、关注等数据,试图以此获取不正当利益。这种行为看似是“灰色地带”,实则已触碰法律红线,其违法性并非模糊不清,而是有明确的法律条文支撑和司法实践佐证。

刷分刷赞行为的核心是虚假数据操纵,其表现形式涵盖电商平台的刷单炒信、社交媒体的刷量控评、知识付费课程的虚假刷分、短视频平台的虚假涨粉等。无论是通过“点击农场”集中操作,还是利用软件程序批量生成数据,本质都是通过虚构交易、评价或互动,误导平台算法和消费者决策。这种行为不仅破坏了平台的数据真实性,更扭曲了公平竞争的市场环境,其法律风险早已被我国立法和司法部门明确界定。

从法律层面看,刷分刷赞行为违反了《反不正当竞争法》的核心原则。该法第八条明确规定,“经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者”。刷分刷赞正是通过虚构用户评价、销量数据等,对商品或服务进行虚假宣传,直接构成对消费者的欺骗。例如,在“杭州某公司刷单炒信案”中,法院认定该公司通过组织人员虚构交易、刷高销量,属于虚假宣传行为,判令其赔偿平台经济损失及合理费用,这一案例为同类案件提供了明确指引。此外,《电子商务法》第十七条也要求电子商务经营者全面、真实、准确、及时地披露商品或服务信息,刷分刷赞行为显然违背了这一信息披露义务,损害了消费者的知情权。

若刷分刷赞行为涉及商业欺诈或牟取非法利益,还可能触犯《刑法》相关规定。根据《刑法》第二百二十一条“损害商业信誉、商品声誉罪”,捏造并散布虚伪事实,损害他人的商业信誉、商品声誉,给他人造成重大损失的,构成犯罪;第二百二十三条“串通投标罪”中,若刷分行为涉及投标过程中的数据造假,同样可能构成刑事犯罪。2021年,某直播机构为获取平台流量扶持,组织“刷手”虚假点赞、关注,涉案金额达数百万元,最终负责人因“非法经营罪”被判处有期徒刑,这一判决表明,规模化、产业化的刷分刷赞行为已超出民事范畴,可能面临刑事追责。

从平台规则角度看,刷分刷赞行为也违反了几乎所有主流平台的服务协议。以淘宝、抖音、知乎等平台为例,其用户协议均明确禁止“通过任何不正当手段提升信用等级、流量或排名”,一旦发现,平台有权采取限制功能、封禁账号甚至追究法律责任等措施。这种“平台自治+法律规制”的双重约束,进一步强化了刷分刷赞行为的违法性。

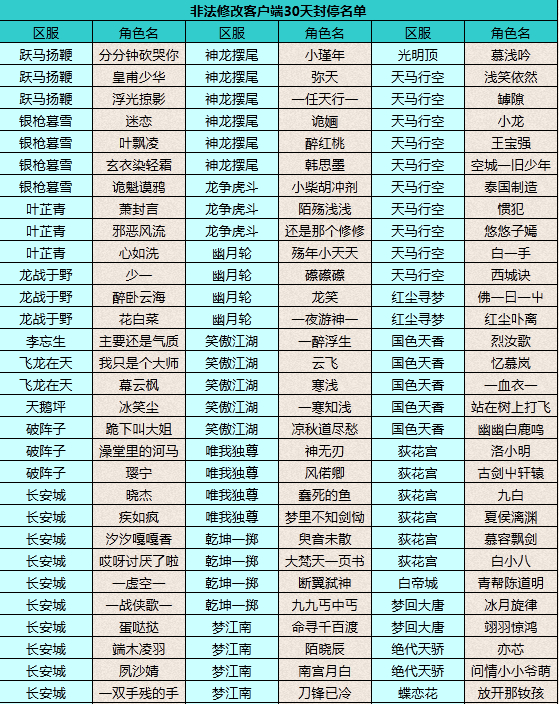

值得注意的是,刷分刷赞行为的危害远不止于法律层面。对消费者而言,虚假数据会导致决策失误,例如因刷单好评购买劣质商品,因虚假刷分选择无效课程;对平台而言,数据失真会破坏算法推荐机制,降低用户体验,最终损害平台公信力;对市场而言,这种行为形成“劣币驱逐良币”的恶性循环,诚信经营者的生存空间被挤压,数字经济生态的健康发展受到威胁。正因如此,监管部门近年来持续加大对刷分刷赞行为的打击力度,2023年国家网信办开展的“清朗”专项行动中,就将“刷分刷赞”列为重点整治对象,累计处置违规账号数万个,下架违规商品和服务数百万件。

面对日益隐蔽的刷分刷赞手段,法律监管也在不断升级。一方面,技术识别能力持续提升,平台通过AI算法、大数据分析等手段,可精准识别异常数据波动;另一方面,跨部门协作机制逐步完善,市场监管、公安、网信等部门形成联动,对刷分产业链上的“刷手”“中介”“技术提供方”进行全链条打击。未来,随着《网络数据安全管理条例》等法规的落地,数据真实性将进一步被纳入法律保护范畴,刷分刷赞行为的违法成本将显著提高。

刷分刷赞行为的治理,本质是维护数字时代的公平与信任。对个人而言,需摒弃“流量至上”的短视思维,诚信经营才是长久之计;对企业而言,应将资源投入产品和服务创新,而非虚假数据游戏;对监管部门而言,需持续完善法律体系,强化技术监管,形成“不敢刷、不能刷、不想刷”的长效机制。唯有如此,才能构建健康、有序的数字生态,让流量真正回归价值本身。