刷名片赞为何需要密码验证?这一问题看似简单,实则触及社交平台安全机制的核心逻辑——在数字化社交场景中,任何看似微小的互动都可能成为数据风险与信任危机的入口。密码验证绝非多余的技术壁垒,而是构建真实、安全、高效社交连接的必要防线。

刷名片赞的本质是社交价值的量化体现。在职场社交或商业合作场景中,名片赞往往承载着对个人能力、企业资质或合作意愿的隐性认可。当点赞行为脱离真实社交动机,沦为批量操作的“流量工具”时,其价值便瞬间崩塌。例如,求职者通过刷赞伪造“人脉热度”,企业用虚假点赞营造“行业影响力”,这种泡沫不仅误导他人决策,更破坏了以信任为基础的社交生态。密码验证的第一重价值,正在于通过身份核验确保“点赞者”的真实意愿——输入密码的过程,本质是用户对自身行为的确认,杜绝机器批量操作或账号盗用带来的虚假数据。

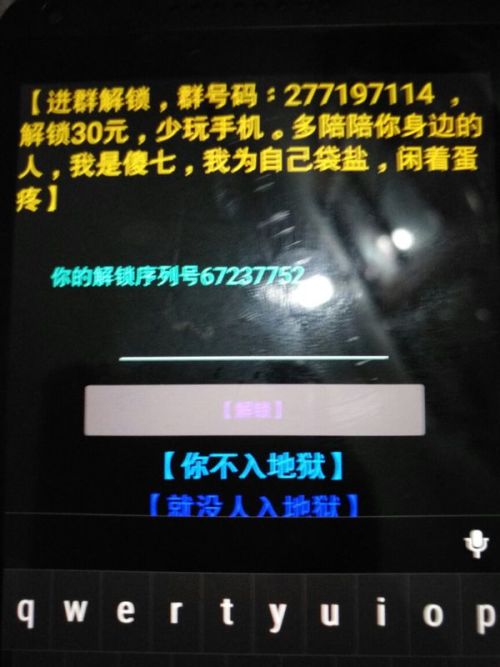

密码验证是拦截恶意刷赞的关键技术闸门。当前黑产领域已形成成熟的“刷赞产业链”,通过自动化脚本、模拟点击、多账号协同等方式,可在短时间内为特定目标制造数万虚假点赞。这些行为不仅污染平台数据,更可能被用于敲诈勒索(如“付费删赞”)或商业欺诈(如虚假背书)。密码验证机制通过增加操作门槛,使黑产难以规模化复制:每次点赞需用户主动输入密码,即使脚本绕过了基础点击,也无法完成身份认证的“最后一公里”。这种“行为+身份”的双重校验,极大提升了恶意刷赞的时间成本与经济成本,从源头上遏制了数据造假。

用户隐私保护是密码验证不可忽视的深层逻辑。在社交平台中,点赞行为往往关联着用户的社交图谱、兴趣偏好甚至职业倾向。若刷赞无需验证,黑产便可轻易通过批量操作获取用户数据——例如,通过分析某账号的点赞对象,推断其人际关系网;或利用虚假点赞账号收集目标用户的隐私信息。密码验证通过绑定用户身份,确保点赞行为与个人账号强关联,避免数据被非法窃取或滥用。同时,平台也可通过密码验证日志追溯异常操作,当发现某账号短时间内频繁为不同对象点赞时,可触发安全预警,及时保护用户隐私安全。

平台责任与合规要求进一步强化了密码验证的必要性。《网络安全法》《个人信息保护法》等法规明确要求平台采取必要措施保障用户数据安全,防止信息泄露或滥用。刷赞场景下的数据异常,往往是账号被盗、隐私泄露的高风险信号。密码验证作为“最小权限原则”的体现,确保用户仅在授权范围内进行操作,避免账号成为黑产工具。此外,在商业合作场景中,虚假点赞可能构成不正当竞争,平台通过密码验证机制提供真实数据,既是对用户负责,也是对法律合规的响应。

密码验证与用户体验的平衡,体现了平台的技术智慧。有人认为密码验证会增加操作繁琐度,降低社交效率。但事实上,成熟的密码验证机制早已实现“安全便捷”的统一——例如,结合生物识别(指纹、面部识别)替代传统密码,或仅在异常场景(如异地登录、高频点赞)时触发验证,既不影响日常正常互动,又能精准拦截风险。这种“动态验证”策略,正是平台对用户需求的深度洞察:安全并非与效率对立,而是通过技术手段让用户在无感知中享受更可靠的社交环境。

从行业趋势看,密码验证将成为社交平台数据可信度的核心标准。随着职场社交、商业合作对数据真实性的要求越来越高,“点赞泡沫”的危害愈发凸显。密码验证不仅是技术措施,更是平台构建“可信生态”的战略选择——当用户明确知道每一次点赞都经过身份核验时,他们对社交数据的信任度将显著提升,进而促进更真实的互动与连接。这种信任一旦建立,将成为平台的核心竞争力,吸引更多注重真实社交价值的用户。

刷名片赞的密码验证,看似是微小的一环,实则是数字社交时代信任机制的基石。它以技术手段守护社交的真实性,以身份核验抵御恶意行为的侵蚀,以合规要求保护用户权益。当我们在职场社交中看到一条真实的点赞时,背后或许正是密码验证在默默守护这份信任——毕竟,社交的本质是人与人的连接,而非数据的堆砌。密码验证的价值,正在于让每一次点赞都回归其本源:一份真实的认可,一份可信赖的社交货币。