刷100万名片赞真的有效果吗?这个问题在当下社交商务环境中频繁被提及,尤其对于那些急于通过“社交资产”证明自身价值的企业主、销售从业者或自由职业者而言,似乎成了一个绕不开的“捷径诱惑”。但剥开数据泡沫,我们需要的不是对“效果”的简单肯定或否定,而是对“有效果”的本质定义——是短期数据的虚假繁荣,还是长期价值的真实积累?刷100万名片赞的“效果”,本质是一场用短期数据透支长期信任的伪命题,其所谓“有效”仅停留在视觉层面的心理安慰,而在真实的商业逻辑中,它可能比没有数据更具破坏性。

名片赞的“价值幻觉”:从社交货币到数据泡沫

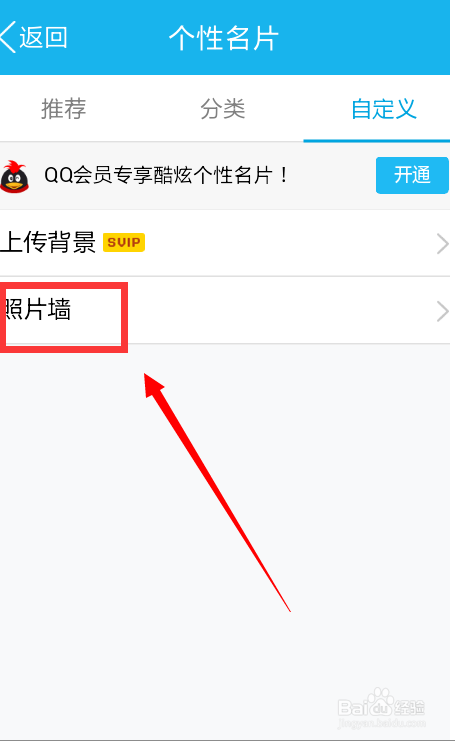

“名片赞”这一概念,本质是社交商务场景下的“社交货币量化产物”。在LinkedIn、脉脉等以职业关系为核心的平台上,点赞数、关注数、人脉规模等数据,被潜意识解读为“影响力证明”——一个拥有10万赞的从业者,似乎比仅有1000赞的更“靠谱”、资源更“丰富”。正是这种认知偏差,催生了“刷赞产业链”:通过技术手段或人工操作,批量购买虚假点赞,快速将名片数据“美化”到百万级别。

从表面看,刷100万名片赞的“效果”立竿见影:打开个人主页,满屏的点赞数字形成强烈的视觉冲击,访客第一眼可能产生“此人/企业颇具实力”的判断;在商务洽谈中,当对方无意间看到百万赞数据,或许会下意识地提升对其“行业地位”的评估。这种基于数据表象的“第一印象优势”,正是刷赞者追求的“即时效果”。但问题在于,这种效果建立在“数据即价值”的错误假设上,而现实商业世界中,数据的“含金量”永远取决于其背后的真实性——一个百万赞的账号,若互动率不足0.1%,其真实影响力甚至不如一个拥有1万真实粉丝、互动率达5%的中小账号。

刷赞的“反噬风险”:从数据造假到信任崩塌

刷100万名片赞的“无效性”,更体现在其潜藏的巨大风险上。首先,平台算法对虚假数据的打击日益精准。LinkedIn、脉脉等平台早已部署AI监测系统,通过分析点赞行为的异常模式(如短时间内集中点赞、非活跃账号点赞、无逻辑关联点赞等),可快速识别并清理虚假数据。一旦被判定为“刷赞”,轻则数据清零、账号限流,重则永久封禁——此时,百万赞的“光鲜”瞬间变为“污点”,访客看到的不再是“实力证明”,而是“数据造假”的标签,信任度直接归零。

其次,虚假数据会误导自身决策。许多刷赞者陷入“数据自我催眠”:看到百万赞,便高估自身真实影响力,将资源投入无效的“数据维护”而非真实价值创造。比如,某企业主刷赞后,误以为自身品牌知名度已达标,大幅削减内容营销预算,结果客户咨询量不增反降——因为真正的客户不会因为“点赞数”下单,而是因为产品/服务解决了他们的实际问题。虚假数据就像哈哈镜,能放大表象的“光鲜”,却扭曲了真实的“轮廓”,最终让决策者迷失在自我构建的幻觉中。

真正的“有效”:从数据堆砌到价值沉淀

那么,抛开刷赞的泡沫,什么才是“有效”的名片赞?答案其实很简单:真实的、有价值的互动。一个来自行业大牛的点赞,远胜过100个虚假账号的点赞;一条深度行业分析下的10条真实评论,比百万“僵尸赞”更能体现专业影响力。真正的“有效”,不是数字的堆砌,而是“精准触达”与“信任沉淀”。

具体而言,有效的名片赞需要满足三个核心条件:相关性(点赞者来自目标行业或客户群体)、真实性(基于对内容的认可而非交易)、转化性(能进一步转化为合作、咨询等实际商业机会)。比如,一位销售经理在脉脉分享一篇《B2B客户开发避坑指南》,获得500条来自潜在客户的真实点赞和20条私信咨询,这500个点赞的价值,远超100万个刷来的点赞——因为它直接关联了“精准客户”和“商业转化”。

这种“有效”的建立,没有捷径可走,需要长期的“价值输出”:持续分享行业干货、参与专业讨论、解决他人问题,通过真实内容吸引同频人群的关注。就像种树,刷赞是“插上塑料叶子”,看似茂盛却无生命力;而真实互动是“浇水施肥”,看似缓慢却能扎根生长,最终在商业生态中形成不可替代的影响力。

结语:放弃“数据捷径”,回归价值本质

刷100万名片赞真的有效果吗?答案已清晰可见:在短期数据层面,它或许能制造“看起来很美”的幻觉;但在长期价值层面,它是无效且有害的。社交商务的本质是“信任经济”,而信任的基石永远是真实、专业、可靠。与其耗费资源在虚假数据上,不如将精力投入到“内容深耕”与“真实连接”中——因为当你的每一次分享都能解决他人问题,每一次互动都能传递专业价值,那些真实的点赞、关注与合作,自然会如约而至。

真正的“有效”,从来不是用数字定义自己,而是用价值证明自己。 放弃对“百万赞”的执念,回归商业本质,或许才是社交商务中最“有效”的成功之道。