社交影响力的本质,从来不是点赞数字的堆砌,而是真实连接的深度与广度。近年来,“刷名片赞的软件”在社交圈悄然兴起,宣称能一键提升人脉热度、打造“高影响力”人设。这类工具是否真能成为社交场上的“加速器”?答案或许藏在数据泡沫与真实价值的博弈之中。

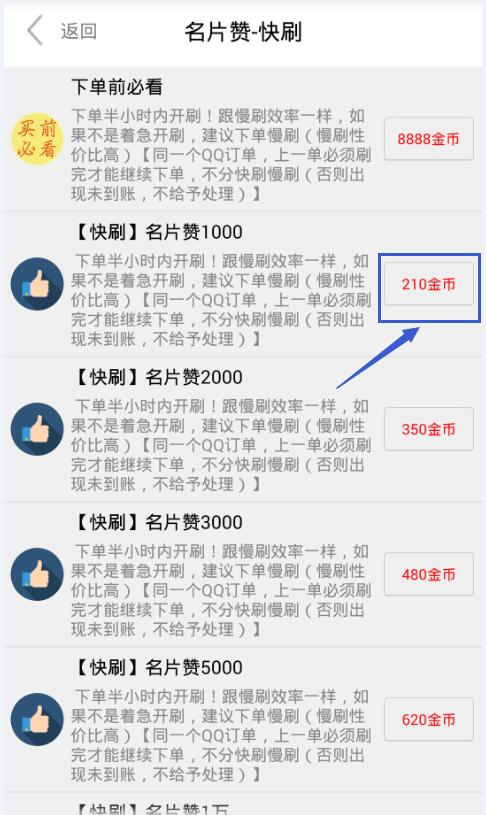

刷名片赞的软件,本质是通过技术手段批量操作社交名片的互动数据——无论是微信名片的点赞数、LinkedIn资料的浏览量,还是商务平台的关注数,都能在短时间内实现“跃升”。其逻辑迎合了当下社交平台的“数据崇拜”:当点赞、关注成为衡量人气的直观指标,许多人便试图通过“捷径”快速填充这些数字。但社交影响力的核心,从来不是冰冷的计数器,而是个体在社交网络中激发信任、传递价值、促成行动的能力。刷软件能伪造数据,却无法伪造影响力。

表面上看,刷名片赞的软件似乎解决了“社交启动难”的问题。对于刚入行的新人、拓展业务的创业者,或是需要快速建立个人品牌的职场人,一张“高赞”名片似乎能传递“受欢迎”的信号,降低他人建立连接的心理门槛。这种“数据包装”在特定场景下确实能带来短期红利:比如求职时,HR可能对“高互动”资料多一分关注;商务洽谈中,客户或许会因“人气旺”而产生初步信任。但这类价值如同沙上筑塔——一旦对方意识到数据是“刷”出来的,信任便会瞬间崩塌。商务合作的本质是价值匹配,而非数字攀比;职业发展的根基是能力沉淀,而非数据泡沫。

更深层的矛盾在于,社交影响力需要“精准连接”,而非“泛化流量”。刷名片赞的软件追求的是“点赞数”的绝对值,却忽略了互动的“有效性”。一个拥有1万“僵尸赞”的账号,其影响力远不及一个拥有100个精准、深度连接的账号。真正的社交影响力,体现在你能调动多少优质资源、解决多少实际问题、影响多少人的决策。比如,行业领袖的演讲能引发共鸣,不是因为他的资料有多少点赞,而是因为他的观点能提供新知;优质内容创作者能带动转化,不是因为粉丝数多,而是因为内容能直击用户痛点。刷软件带来的虚假流量,只会让社交关系“空心化”——你认识的人很多,但真正能为你提供价值的人寥寥;关注你的人很多,但真正认同你理念的人不多。

更值得警惕的是,刷名片赞的软件暗藏多重风险。从平台规则看,微信、LinkedIn等主流社交平台均明确禁止“刷量”行为,一旦被检测到,轻则限流降权,重则封号禁用。从个人声誉看,“数据造假”是社交场中的“失信标签”,一旦被贴上,不仅会失去现有连接,更会阻碍新的合作机会——没有人愿意与一个“不真实”的人共事。从资源投入看,购买软件、维护账号的时间与金钱成本,本可以用于提升专业能力、输出优质内容、维护真实人脉——这些才是构建影响力的“正道”。现实中,许多沉迷于“刷数据”的人,最终会发现:虚假的繁荣过后,是更深的焦虑与更低的回报。

那么,真正的社交影响力该如何构建?核心在于“价值输出”与“信任沉淀”。影响力的本质是“他人因你而改变”,这需要你具备三个核心能力:一是专业能力,能提供独特的知识、技能或资源;二是内容能力,能通过文字、演讲、等形式传递价值,引发共鸣;三是关系能力,能真诚对待他人,从“弱连接”到“强连接”,逐步建立信任网络。比如,一位设计师,与其花时间刷名片赞,不如打磨作品集、分享设计干货、主动帮客户解决问题;一位创业者,与其纠结资料点赞数,不如打磨商业模式、链接行业资源、用实际成果说话。当你的价值被看见、被认可,影响力便会自然生长——它不是“刷”出来的,而是“做”出来的。

刷名片赞的软件,本质上是对社交影响力的“误解”——它将影响力等同于“数据热度”,将“受欢迎”等同于“被信任”。但社交场中的“硬通货”,从来不是点赞数,而是你的能力、你的信誉、你为他人创造的价值。与其在虚假数据中自欺欺人,不如沉下心深耕专业、输出内容、维护关系。当你能真正为他人解决问题、带来价值时,那些真实的连接、自然的认可、长久的合作,便会不请自来。这,才是社交影响力的“真相”,也是每个人在社交场中应该追求的“正道”。