“刷名片赞真的能获得免费苹果手机吗?”这个问题,近期在社交平台上频繁出现,不少用户被“零成本”“轻松拿”的承诺吸引,纷纷参与所谓的“刷赞领手机”活动。然而,当我们剥开“免费”的糖衣,背后却隐藏着复杂的营销套路、潜在的信息风险,甚至可能触碰法律红线。事实上,“刷名片赞获苹果手机”几乎可以断定是一场精心设计的骗局,所谓的“免费”不过是吸引用户交出个人信息、流量乃至真金白银的诱饵。 本文将从营销套路解析、用户风险揭示、行业乱象监管三个维度,深入拆解这一现象背后的真相。

一、“免费苹果手机”的诱饵:拆解“刷赞”背后的营销套路

“刷名片赞获苹果手机”的核心逻辑,本质是利用“低投入高回报”的心理陷阱,通过社交裂变实现流量收割。其套路通常分为三步:

第一步,以“免费”为噱头制造稀缺感。活动发起者往往在朋友圈、社群发布“点赞满1000送iPhone15”“邀请30人助力即可解锁”等信息,配以“已领取用户晒单”“库存仅剩10台”等虚假截图,营造“手慢无”的紧迫感。这种“免费”承诺精准击中了部分用户贪图便宜的心理,尤其是学生、初入职场的年轻人,他们消费能力有限但对新科技产品有较高需求,容易成为目标群体。

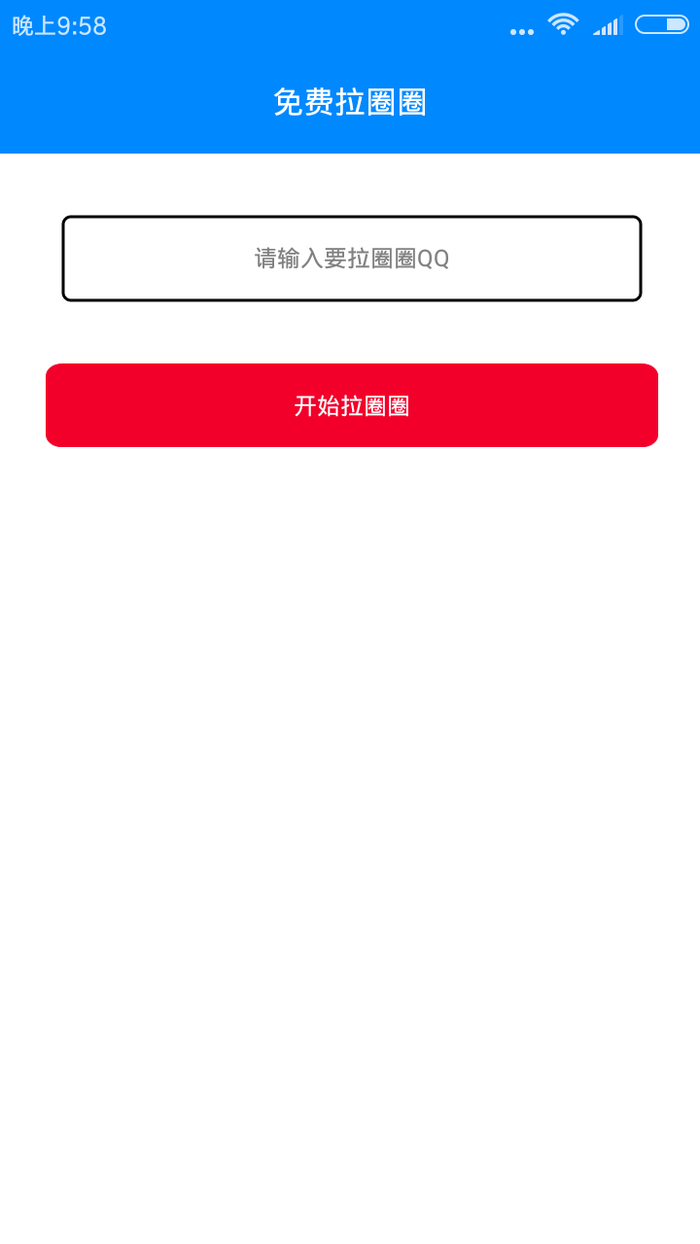

第二步,以“刷赞”为幌子要求用户完成“任务”。用户参与后,会被引导关注公众号、下载指定APP、授权个人信息,甚至要求将活动链接转发至多个群聊或邀请好友点赞。这些“任务”看似简单,实则暗藏玄机:关注公众号是为了积累粉丝量,下载APP可能用于强制广告推送,授权信息则直接涉及隐私安全。更有甚者,会以“系统审核”“保证金”等名义,要求用户先垫付费用,承诺后期返还,实则卷款跑路。

第三步,以“未达标”为由拒绝兑现承诺。当用户完成所有“任务”后,活动方往往会以“点赞数异常”“账号违规”等借口拒绝发货,或设置“邀请满50人”“观看广告满100分钟”等追加条件,让用户陷入无限循环的“任务”中。此时,用户不仅无法获得手机,反而可能因过度授权导致个人信息泄露,或因垫付资金蒙受经济损失。

二、用户付出的“隐形成本”:从信息泄露到资金陷阱

参与“刷名片赞获苹果手机”活动,用户看似“零成本”参与,实则付出了远超预期的“隐形成本”。这些成本不仅包括直接的金钱损失,更可能引发连锁性的隐私安全风险。

最直接的风险是个人信息泄露。在参与活动时,用户通常需要提交手机号、身份证号、银行卡信息,甚至授权通讯录、位置等敏感权限。这些信息一旦被不法分子获取,可能被用于精准诈骗、注册虚假账号、盗刷银行卡等违法犯罪活动。曾有用户反馈,参与“刷赞”活动后频繁接到骚扰电话,甚至遭遇冒充客服的诈骗,损失数万元,这正是信息泄露的典型后果。

其次是资金损失陷阱。部分活动方会以“激活费”“保证金”“邮费到付”等名义要求用户转账,承诺“完成任务后全额返还”。然而,当用户转账后,对方便以“系统故障”“需要再拉新用户”等理由拖延,最终失联。更有甚者,会诱导用户在虚假APP内进行“刷单返利”,前期允许小额提现以获取信任,后期则要求大额投入,最终关闭平台卷款跑路。这类案例中,用户往往因贪图“免费手机”而落入“刷单+诈骗”的双重陷阱。

此外,社交关系透支也不容忽视。为了完成“邀请好友点赞”的任务,用户不得不将活动链接转发至亲友群聊,甚至主动请求点赞。这种行为不仅可能引起反感,破坏社交关系,还可能将亲友卷入骗局,成为新的“受害者”。当最终无法兑现承诺时,用户不仅竹篮打水一场空,还可能面临亲友的质疑与指责。

三、行业乱象与监管困境:当“社交裂变”沦为灰色工具

“刷名片赞获苹果手机”的泛滥,折射出当前社交营销领域的乱象——部分平台对“裂变营销”的监管缺失,以及对“免费”噱头的滥用,使得灰色产业链有机可乘。

从行业角度看,社交裂变本身并非洪水猛兽,它是企业快速获客的有效手段,例如早期的“拼团砍价”“助力领红包”等,确实为用户带来了实惠。然而,当裂变活动与虚假承诺、信息窃取相结合时,就演变成了灰色甚至黑色产业。不法分子利用平台对“个人转发行为”的监管盲区,将用户转化为“流量工具”,通过出售用户信息、投放广告、诱导消费等方式牟利,而用户则成了被收割的“韭菜”。

从监管层面看,虽然《网络安全法》《个人信息保护法》等法律法规明确禁止非法收集、使用个人信息,但“刷赞”活动往往具有隐蔽性:活动方频繁更换账号和域名,用户维权时难以确定责任主体;平台对“社群分享”“链接转发”的审核难度较大,难以实时拦截虚假信息。此外,部分用户因损失金额较小或维权成本较高,选择沉默,进一步助长了不法分子的气焰。

值得警惕的是,这种“免费陷阱”正在向更年轻、更缺乏社会经验的群体蔓延。近年来,多地警方通报了针对学生的“刷赞领手机”诈骗案例,不法分子利用学生对新事物的向往和风险防范意识薄弱的特点,诱导其参与活动,最终导致信息泄露和财产损失。这提醒我们,加强青少年网络安全教育,以及平台履行主体责任,已刻不容缓。

结语:警惕“免费”的代价,理性看待社交营销

回到最初的问题:“刷名片赞真的能获得免费苹果手机吗?”答案显然是否定的。所谓“免费”,不过是不法分子精心设计的骗局,他们用虚假承诺吸引用户交出个人信息、流量和金钱,最终自己盆满钵满,而用户则可能陷入信息泄露、资金损失、社交透支的多重困境。

在数字化时代,社交营销已成为商业活动的重要组成部分,但“流量至上”不能突破法律与道德的底线。作为用户,我们需树立“天下没有免费的午餐”的理性认知,对“零成本高回报”的活动保持警惕,不随意授权个人信息,不轻易垫付资金。作为平台,应加强对裂变活动的审核与监管,及时清理虚假信息,切断灰色产业链的传播路径。唯有用户理性、平台负责、监管到位,才能让社交营销回归“连接价值、创造共赢”的本质,而非沦为收割用户的工具。记住,任何以“免费”为名的诱惑,背后都可能标着昂贵的价码——保护好自己的信息与财产,才是对“免费”最清醒的拒绝。