QQ刷名片赞软件的运行原理究竟是什么? 这一问题背后,隐藏着社交生态中技术逻辑与用户需求的复杂博弈。在QQ作为国民级社交工具的语境下,名片赞不仅是个人社交形象的直观体现,更衍生出一系列围绕“数据美化”的灰色产业链。要拆解这类软件的运行机制,需从技术实现、数据交互、平台反制三个维度展开,而其核心本质,实则是自动化技术与平台规则之间的持续对抗。

自动化脚本与API接口:技术实现的底层逻辑

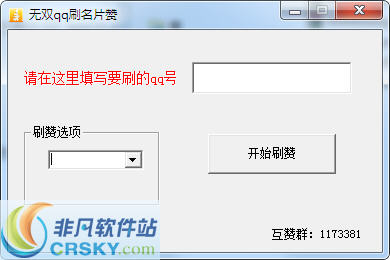

QQ刷名片赞软件的首要技术基础,是自动化脚本引擎。这类脚本通常基于Python、C++或易语言开发,通过模拟人工操作实现批量点赞。具体而言,脚本会预先录制用户点击“赞”按钮的坐标轨迹、页面加载时间等行为参数,再通过图像识别技术(如OpenCV库)定位名片中的点赞按钮位置,实现“无人工干预”的重复操作。例如,当用户打开目标QQ名片时,脚本会自动截取当前屏幕图像,与预设的点赞按钮模板进行像素比对,匹配成功后触发鼠标点击事件,整个过程在毫秒级完成。

更深层次的技术实现,可能涉及QQ开放平台的API接口调用。部分开发者通过逆向分析QQ客户端或网页版API,找到未公开的“点赞”接口(如/api/like),构造特定的HTTP请求包(包含目标用户ID、session token等参数),直接向服务器提交点赞指令。这种方式绕过了前端页面交互,效率更高,但风险也更大——一旦接口变更或被检测,软件将立即失效。此外,部分软件会集成“多开功能”,通过虚拟机或云手机集群模拟多设备环境,规避单IP频繁操作的异常检测。

数据交互与用户信息处理:从账号到服务器的链路

刷赞软件的运行离不开用户数据的安全边界突破。用户在使用软件时,通常需要输入QQ账号密码,软件通过以下方式处理信息:一是本地存储加密,将密码哈希后保存至本地数据库,避免明文泄露;二是通过“协议登录”技术,模仿QQ客户端的登录流程(如使用TIM协议或自定义协议),向服务器发送加密的登录请求,获取session key;三是利用“中间人攻击”手段,在用户与服务器之间建立代理,截获并复用登录态,实现免重复登录。

值得注意的是,部分软件会要求用户绑定手机号或完成“实名认证”,声称是“安全验证”,实则是为规避QQ的风控系统。当用户授权后,软件会通过设备指纹技术(采集硬件ID、MAC地址、屏幕分辨率等)生成唯一标识,确保同一账号在不同设备上操作时“行为特征一致”,降低被判定为机器人的概率。此外,软件还会通过“任务分佣”模式,鼓励用户用自己的账号为他人点赞,形成“真人点赞池”,进一步混淆人工与机器操作。

平台反制与软件的“攻防”逻辑:动态博弈的技术战争

QQ官方从未停止对刷赞行为的打击,其反作弊系统(如天御风控引擎)通过多维度数据监测识别异常行为:一是时间维度,检测短时间内跨大量名片的点赞频率(正常用户日均点赞不超过200次,而软件可达数千次);二是空间维度,分析IP地址分布(同一IP下多账号同时点赞会被标记);三是行为维度,通过鼠标轨迹、点击间隔、页面停留时间等特征判断是否为真人操作。面对这些检测,刷赞软件也在不断迭代升级,形成“猫鼠游戏”。

当前主流的对抗策略包括:分布式控制,将任务分散到全国各地的代理服务器,使用动态IP池(如ADSL拨号)模拟不同地域用户;行为模拟,加入随机延迟(0.5-3秒)、模拟人工滑动页面、偶尔取消点赞等“拟人化”操作;养号机制,通过长期正常使用(聊天、发朋友圈)积累账号权重,避免新账号直接触发风控。此外,部分软件会开发“版本更新”功能,实时同步QQ客户端的界面变化(如点赞按钮位置调整),确保脚本兼容性。这种对抗的背后,本质是技术红利的争夺——平台通过算法升级维护生态公平,而软件方则通过漏洞挖掘牟利,用户则在这场博弈中承担账号安全与社交信任的双重风险。

运行原理的伦理边界:技术中立性与用户责任的平衡

从技术角度看,QQ刷名片赞软件的运行原理并无绝对“对错”,其核心是自动化技术的应用边界问题。但这类软件的存在,已对社交生态造成实质性破坏:虚假点赞数据扭曲了社交互动的真实性,导致“赞数”沦为一种可量化的“数字泡沫”;部分软件通过窃取用户信息、传播恶意代码,形成黑色产业链;更重要的是,它助长了“数据至上”的浮躁心态,削弱了社交的本质——真诚与连接。

对于用户而言,理解其运行原理不仅是为了满足好奇心,更是为了认清风险。使用这类软件可能导致账号被封禁、个人信息泄露,甚至面临法律风险(若涉及商业推广中的虚假数据)。真正的社交价值,从来不是冰冷的数字堆砌,而是基于真实互动的信任积累。在技术快速迭代的今天,平台与用户的共同责任,是坚守社交生态的“真实性底线”,让每一个“赞”都回归其应有的温度。