QQ名片刷赞后会有什么变化需要注意?这一问题在当下社交环境中显得尤为关键。作为腾讯生态的重要社交入口,QQ名片不仅是个人形象的数字名片,更承载着社交关系网络的价值沉淀。近年来,“QQ名片刷赞”作为一种快速提升社交数据的行为逐渐兴起,但其背后带来的变化与潜在风险却常被忽视。事实上,刷赞看似能带来即时数据增长,实则暗藏多重隐性成本,从账号安全到社交信任,从数据真实性到心理依赖,每一个维度都值得用户深入审视。

表面数据膨胀与社交形象的“泡沫化”

QQ名片刷赞最直接的变化体现在点赞数据的快速攀升。原本个位数的点赞量可能在短时间内跃升至三位数甚至更高,这种“数据膨胀”在视觉上确实能提升名片的“吸引力”。尤其是在职场社交或年轻群体中,高点赞量往往被潜意识解读为“受欢迎”或“有价值”的信号,从而形成短暂的心理满足感。然而,这种满足感建立在虚假数据基础上,本质上是一种“社交泡沫”。当好友发现点赞量与实际互动深度严重不符时——例如点赞数高达数百,但评论寥寥无几——这种泡沫便会迅速破裂,反而暴露出社交形象的“空心化”本质。更值得警惕的是,长期依赖刷赞构建的“人设”,会让人陷入“数据即价值”的认知误区,忽视真实社交能力的培养。

平台风控机制与账号安全的“隐形雷区”

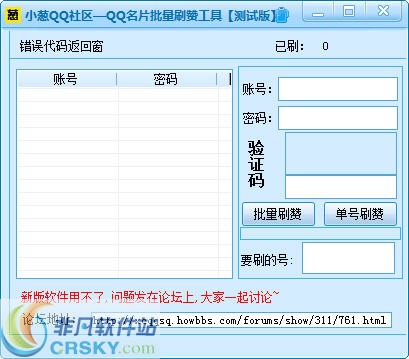

从技术层面看,QQ平台已建立起完善的异常行为识别系统。QQ名片的点赞数据并非孤立存在,而是与用户的登录IP、设备指纹、行为频率等多维度数据相关联。当检测到“短时间内大量非自然点赞”“来源IP集中分布”或“设备信息异常”时,平台会判定为违规操作。轻则触发限流机制,导致点赞数据无法正常显示或增长停滞;重则面临账号功能降级,甚至封禁处理。尤其需要注意的是,腾讯系账号生态具有互通性,QQ名片的违规记录可能连带影响微信、腾讯游戏等其他服务的使用体验。此外,部分第三方刷赞工具存在恶意代码或隐私窃取风险,用户在授权登录或提供账号信息时,极易面临密码泄露、好友信息被盗等安全隐患,这种“因小失大”的代价远超点赞数据带来的短期收益。

社交信任体系的“透支”与人际关系的“异化”

社交的本质是价值交换与情感连接,而点赞作为低成本互动符号,其意义在于传递“关注”与“认同”。当点赞量通过技术手段被批量制造时,这种“认同”便失去了真实性基础。在熟人社交场景中,频繁刷赞的行为极易被识破——例如,长期不互动的好友突然集中点赞,或点赞内容与对方兴趣完全脱节。这种“虚假关注”会透支社交信任,让他人对用户的社交动机产生质疑,甚至疏远接触。更深远的影响在于,刷赞会异化人际关系认知。当用户将精力用于“刷数据”而非“建关系”时,社交能力会逐渐退化:习惯用点赞数量衡量他人价值,用虚假数据包装自身形象,最终陷入“社交焦虑—刷赞安慰—信任崩塌”的恶性循环。这种异化不仅损害个体社交质量,更可能波及现实人际关系,导致线上与线下身份的割裂。

数据真实性的“不可持续性”与长期社交价值的“损耗”

从长远角度看,刷赞带来的数据增长缺乏可持续性。平台算法会定期清理异常数据,这意味着刷赞获得的点赞量可能随时“清零”,用户的社交资产瞬间归零。即便数据未被清理,这些虚假点赞也无法转化为实际社交资源——高点赞量不会带来真实的职业机会,不会增强朋友的情感联结,更不会提升个人在社交圈中的影响力。相反,当用户意识到“数据≠价值”时,反而会产生更强的挫败感,对社交平台产生抵触情绪。更值得反思的是,刷赞行为本质上是对“注意力经济”的消极迎合。在算法主导的社交环境中,用户为追求数据曝光而放弃真实表达,最终会沦为数据的“奴隶”,丧失构建个人品牌的核心竞争力。真正有价值的社交名片,应源于持续的内容输出、真诚的互动反馈和稳固的人际关系,而非冰冷的点赞数字。

心理依赖的“养成”与自我认知的“扭曲”

刷赞行为背后隐藏的心理动因同样值得关注。当用户通过刷赞获得数据增长的正反馈时,大脑会分泌多巴胺,形成“刷赞—满足—再刷赞”的行为依赖。这种依赖会逐渐扭曲自我认知:将点赞量等同于个人价值,将社交数据视为成功的唯一标准。尤其对于青少年群体,正处于自我认同形成的关键期,过度关注点赞数据可能导致“外貌焦虑”“社交攀比”等心理问题,甚至引发抑郁情绪。更严重的是,当现实中的成就无法匹配线上数据时,用户容易产生“虚假繁荣”的幻觉,难以接受真实的自我。这种心理依赖的养成,不仅影响个体心理健康,还可能波及工作、学习等现实生活领域,形成“线上积极—线下消极”的分裂状态。

理性看待社交数据,回归社交本质

QQ名片刷赞后的变化远不止表面数据的增长,更涉及账号安全、社交信任、长期价值与心理健康的深层影响。在社交平台日益注重真实性的今天,用户应摒弃“数据至上”的短视思维,将精力投入到提升社交质量的核心要素:真实的内容表达、真诚的互动沟通、稳固的人际关系。与其花费时间与精力刷赞,不如用心经营每一次社交互动——为朋友的动态留下有温度的评论,在专业领域输出有价值的内容,在现实生活中建立深度联结。唯有如此,QQ名片才能真正成为个人社交价值的“数字名片”,而非虚假数据的“泡沫展品”。社交的本质是“人”的连接,而非“数”的游戏,回归真实,才能让社交关系历久弥新,让个人价值在真实互动中沉淀升华。