在数字社交生态中,QQ名片作为个人身份的延伸,其点赞量已成为衡量社交影响力的重要指标。围绕“QQ名片赞秒刷网站如何快速刷赞?”这一核心需求,背后折射出的是用户对社交展示效率的追求与技术工具应用的博弈。这类网站通过自动化技术实现点赞量的快速累积,但其运作逻辑、技术路径及潜在风险,值得从行业视角进行深度剖析。

一、社交货币需求:QQ名片赞的价值驱动

QQ名片赞的“快速刷赞”需求,本质上是社交货币积累的体现。在个人社交场景中,高赞数不仅是对个人形象的无声背书,更可能衍生出实际价值——例如微商通过高赞数增强客户信任、求职者用点赞量展示社交活跃度,或是普通用户在同龄人群体中获得认同感。这种“点赞即价值”的心理,催生了“即时见效”的需求:传统手动点赞效率低下,难以满足短时间内提升数据量的期待,而“秒刷网站”恰好填补了这一空白。

值得注意的是,QQ名片赞的社交价值具有场景化特征。在年轻用户群体中,高赞数可能关联着“受欢迎度”的社会评价;在商业场景中,则可能转化为信任背书。这种价值差异,使得“快速刷赞”的目标用户并非单一群体,而是覆盖了从学生到职场人士的广泛人群,为秒刷网站提供了生存土壤。

二、秒刷网站的技术内核:从“自动化”到“秒级响应”

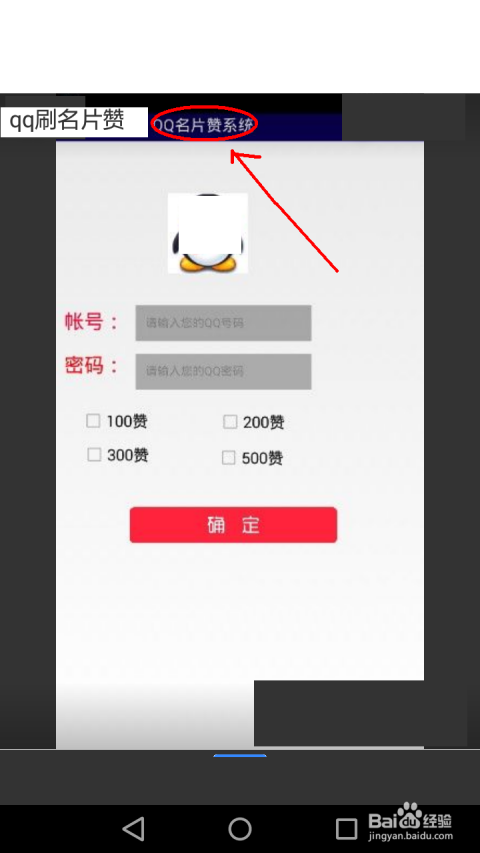

“QQ名片赞秒刷网站如何快速刷赞?”的核心答案,藏在其技术实现路径中。这类网站通常依托三类技术支撑:API接口调用、脚本自动化与流量池共享。

首先,部分网站通过非官方API接口接入QQ系统,直接调用点赞功能。这类接口多源于对QQ开放协议的逆向破解,或通过第三方SDK漏洞实现数据交互,能够绕过手动操作,实现“一键刷赞”。但此类技术风险较高,一旦腾讯更新协议或封禁接口,网站将立即失效。

其次,脚本自动化是更常见的技术方案。通过模拟人工登录、点击、跳转等行为,脚本可在短时间内完成大量点赞操作。为规避平台反作弊系统,脚本会结合IP代理池、设备指纹模拟(如随机更换浏览器型号、分辨率)等技术,模拟不同地域、不同设备的真实用户行为,降低被识别的概率。

最后,“流量池共享”模式则利用了用户间的数据交换。部分平台采用“你赞我,我赞你”的互助机制,用户通过完成任务(如关注公众号、下载APP)获得“赞券”,再兑换给自己的QQ名片。这种模式下,“秒刷”并非技术驱动,而是用户基数下的数据流动,但由于依赖用户活跃度,稳定性较差。

三种技术路径的共同目标,是压缩时间成本——从手动点赞的“小时级”缩短至“秒级”,满足用户对“快速”的核心诉求。但技术的便捷性往往伴随着合规性风险,这也是秒刷网站始终游走在灰色地带的关键。

三、用户心理与场景:谁在为“快速刷赞”买单?

“QQ名片赞秒刷网站”的用户画像,折射出当代社交中的焦虑与功利。从使用场景看,需求可分为三类:

一是“应急型”需求。例如用户需要在短时间内提升名片点赞量,以应对同学聚会、商业洽谈等特定场景,这类用户追求“即时满足”,对价格敏感度较低,更看重效率。

二是“长期型”需求。部分微商、电商从业者将QQ名片作为获客渠道,高赞数能增强潜在客户的信任感,因此会定期购买刷赞服务,形成“数据维护”习惯。

三是“跟风型”需求。在社交媒体的“剧场效应”下,当看到好友名片赞数攀升时,部分用户会产生“不刷就落后”的从众心理,跟风购买服务,以维持社交中的“存在感”。

用户心理的核心,是对“社交成功”的简化认知——将点赞量等同于受欢迎度、影响力或商业价值。这种认知偏差,使得“快速刷赞”成为用户应对社交压力的“捷径”,却也埋下了数据失真的隐患。

四、风险与合规:灰色地带的生存挑战

尽管“QQ名片赞秒刷网站”打着“快速便捷”的旗号,但其背后潜藏的风险不容忽视。从平台规则看,腾讯《软件许可及服务协议》明确禁止使用第三方工具对QQ数据进行非授权操作,一旦被检测到,轻则限制功能,重则永久封禁账号。

技术层面,秒刷网站的安全性存疑。部分免费平台通过植入木马、窃取用户隐私信息(如QQ密码、通讯录)牟利,用户在追求“快速刷赞”的同时,可能面临账号被盗、财产损失的风险。此外,数据源的合法性也值得质疑——若网站通过非法获取的账号进行点赞,用户可能 unknowingly 成为“黑产”的参与者。

从行业趋势看,随着腾讯反作弊系统的升级(如行为分析、机器学习识别异常点赞),秒刷网站的生存空间正在被压缩。技术的对抗性决定了这类网站始终处于“被封禁—改版—再被封禁”的循环中,难以形成可持续的商业模式。

五、理性回归:社交价值的本质是真实互动

“QQ名片赞秒刷网站如何快速刷赞?”的探讨,最终应回归到社交价值的本质。点赞量只是社交行为的表象,真正的社交影响力源于真实的内容输出、情感连接与信任积累。过度依赖“快速刷赞”提升数据,可能陷入“数据繁荣”的假象——高赞数背后是冰冷的机器操作,而非真实的社交互动。

对用户而言,与其追求虚高的点赞量,不如通过优化个人签名、分享优质动态、主动参与社群互动等方式,构建真实的社交形象。对平台而言,则需要通过技术手段与规则引导,遏制刷赞行为,维护健康的社交生态。

社交的本质是人与人的连接,而非数据的堆砌。“快速刷赞”或许能带来一时的满足感,但唯有真实的互动与有价值的内容,才能让社交名片真正“亮”起来。