社交媒体上点赞数量不足,几乎是每个内容创作者都会遇到的困境。当精心制作的图文、耗费数小时剪辑的视频收获寥寥无几的点赞时,焦虑、自我怀疑甚至放弃的念头便会悄然滋生。但“点赞数量不足”真的是创作失败的定义吗?实际上,这更像是一面镜子,照见内容创作、平台逻辑与用户心理的多重交织,而应对它的过程,恰恰是创作者突破流量焦虑、实现价值深耕的关键契机。

要理解“点赞数量不足”的根源,需先剥离对“点赞”的盲目崇拜。点赞本质上是社交场景中的“轻互动”——成本低、操作便捷,却极易被算法和用户习惯裹挟。平台推荐机制的核心是“用户停留时长”与“互动率”,而点赞作为最直观的互动数据,自然成为分发的重要依据。但这并不意味着“点赞少=内容差”。当内容与目标用户的兴趣标签错位、发布时段触及用户活跃低谷、或同类内容在短时间内过度饱和时,即便质量上乘,也可能因“曝光不足”而陷入“点赞数量不足”的泥潭。此外,用户注意力正被碎片化切割:刷抖音时手指上滑的速度远超点赞的冲动,看朋友圈时更习惯“默默浏览”,这种“被动消费”模式,进一步压缩了点赞的生成空间。

更深层的矛盾,在于创作者对“社交价值”与“自我价值”的混淆。许多创作者将点赞数等同于认可度,甚至将“点赞数量不足”解读为“我被否定了”。但社交媒体的本质是“连接”而非“表演”,点赞只是连接的起点,而非终点。一篇引发深度思考的长文可能收获寥寥点赞,却在评论区诞生了长达千字的讨论;一个冷门领域的专业解析或许缺乏流量爆发,却精准触达了核心用户并促成合作。这些“低点赞高价值”的内容,恰恰是创作者建立差异化竞争力的关键。若将目光局限于点赞数字,便会陷入“流量陷阱”——为迎合算法不断追逐热点,最终失去创作的独特性与生命力。

面对“点赞数量不足”,与其焦虑等待,不如主动构建“反脆弱”的内容创作体系。第一步是“降维思考”:从“如何获得更多点赞”转向“如何为目标用户创造真实价值”。这意味着创作者需跳出“自嗨式表达”,深入理解目标用户的内容需求——他们需要的是情绪共鸣、知识增量,还是解决方案?例如,知识类博主与其泛泛而谈“时间管理技巧”,不如针对职场新人拆解“如何利用碎片时间完成深度工作”,这种“精准价值输出”更容易引发用户主动互动,即便点赞数不高,也能通过评论、收藏等行为沉淀忠实粉丝。

第二步是“优化互动触点”。点赞的缺失,往往与互动引导不足相关。在内容中设置开放式问题(如“你遇到过类似情况吗?”“评论区留下你的看法”),或通过“@特定用户”引发针对性互动,能有效提升互动率。此外,将“点赞”转化为更深度连接的行为——比如在文末附上“点赞超过50即更新下期干货”,或引导用户加入社群讨论,既能激活现有点赞用户,也能通过社群沉淀实现“低点赞高粘性”。真正的社交生态,不是“点赞数字的堆砌”,而是“用户关系的编织”。

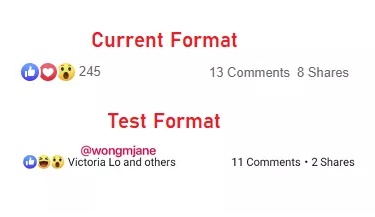

第三步是“建立数据反馈闭环”。“点赞数量不足”本身就是一种数据信号,关键在于如何解读它。创作者需定期分析后台数据:是完播率低导致内容未触达用户?还是标题封面未能吸引点击?或是内容形式不符合平台调性?例如,小红书用户偏爱“干货+场景化图文”,若纯文字内容遭遇“点赞数量不足”,或许可通过增加信息图表、生活场景图优化呈现;B站用户对“内容密度”要求极高,若视频前3秒未能抓住注意力,即便后续内容优质,也难逃“点赞荒”。通过数据反馈迭代内容,比盲目追求数字更有意义。

更重要的是,调整心态——将“点赞数量不足”视为“创作优化的起点”,而非“自我否定的终点”。社交媒体的传播本质是“概率游戏”,即便是头部创作者,也无法保证每条内容都获得高点赞。真正决定创作高度的,从来不是单篇内容的点赞数字,而是面对“点赞数量不足”时,能否保持理性复盘、持续迭代的创作韧性。 当创作者不再为数字焦虑,而是专注于内容价值与用户连接,那些“姗姗来迟”的点赞、真诚的评论、甚至私域的感谢,都会成为支撑创作前行的真实力量。

归根结底,社交媒体上“点赞数量不足”的困境,本质是创作者与平台、用户、自我关系的试炼场。突破它的核心,不在于“如何获得更多点赞”,而在于“如何成为不被点赞定义的创作者”。当内容回归价值、互动回归真实、心态回归平和,点赞自然会随之而来——更重要的是,创作者会在这一过程中,找到属于自己的、更持久的内容生命力。