QQ赞刷取软件在当今互联网中真的存在吗?这一问题并非空穴来风,而是真实存在于社交网络灰色地带的技术产物。随着QQ作为国民级社交平台的持续发展,用户互动数据逐渐成为衡量社交价值的重要指标,催生了“刷赞工具”“QQ互动软件”等灰色产业链。这类软件通过模拟真实用户行为或利用平台漏洞,实现QQ空间动态、说说等内容的快速点赞,其存在不仅反映了部分用户对社交数据的畸形追求,更暴露了互联网生态中数据真实性与技术监管之间的深层矛盾。

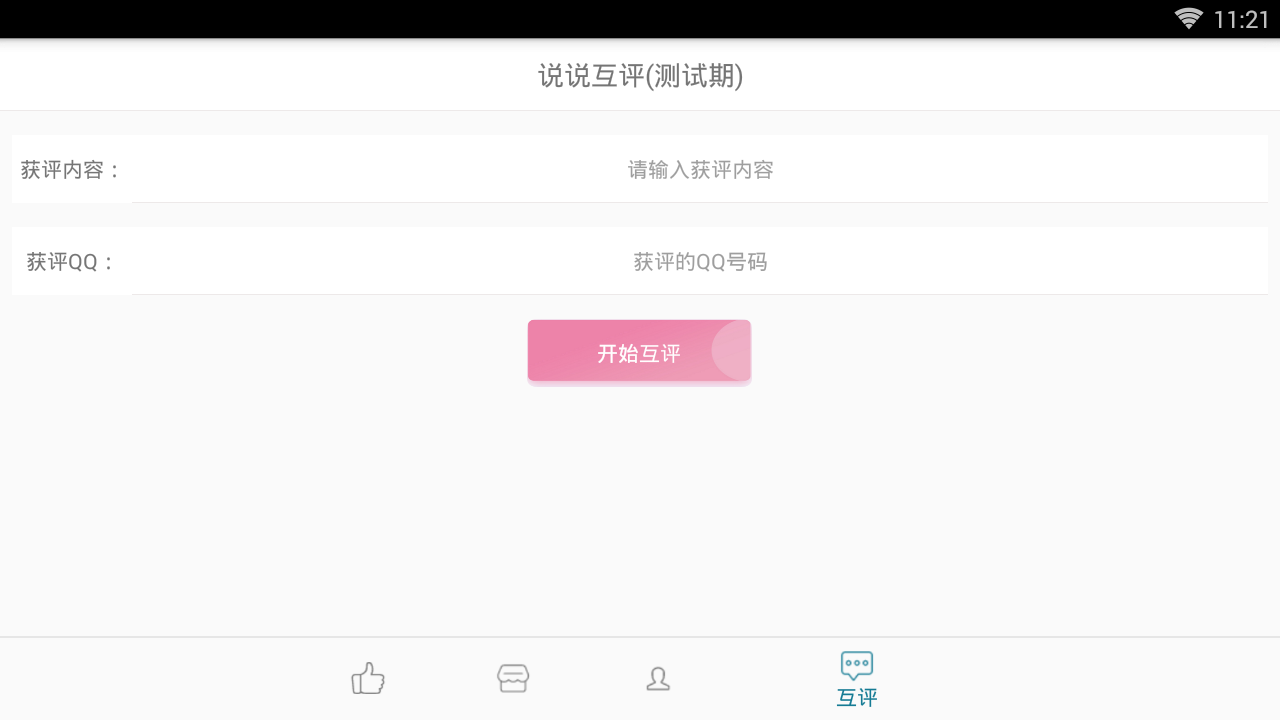

QQ赞刷取软件的真实存在性,早已超出网络传言范畴,成为可验证的技术现象。在部分非正规应用商店、社交群组或暗网交易平台上,这类软件常以“QQ空间刷赞神器”“动态点赞加速器”等名义兜售,价格从几元到数百元不等,功能覆盖单次点赞量、持续互动频率、多账号协同等维度。技术层面,其核心逻辑可分为两类:一类是基于自动化脚本,通过模拟客户端操作(如模拟点击、滑动、发送请求)绕过平台基础检测;另一类则是利用协议漏洞,直接向服务器发送伪造的点赞数据包,这类技术门槛较高,通常由专业开发者或团队运营。值得注意的是,随着QQ平台安全机制的升级,部分低劣软件已逐渐被淘汰,但更隐蔽的“云刷赞”“分布式刷赞”等新型模式仍在不断迭代,印证了其存在的顽固性。

从用户需求视角看,QQ赞刷取软件的泛滥折射出社交数据异化带来的心理驱动。在个人社交场景中,高点赞量常被误解为“受欢迎程度”的直接体现,部分用户为满足虚荣心或缓解社交焦虑,选择通过软件伪造互动数据;而在商业场景中,微商、电商从业者将QQ动态点赞量视为“产品热度”的背书,试图通过刷赞吸引潜在客户,甚至形成“数据造假—流量变现—持续刷赞”的恶性循环。这种需求并非孤立现象,而是当前社交媒体“数据至上”风气的缩影——当点赞数、转发量等量化指标成为衡量内容价值的核心标准时,用户便容易陷入“为数据而社交”的误区,为刷赞软件提供了生存土壤。

然而,QQ赞刷取软件的“价值”背后,隐藏着多重风险与伦理挑战。对个人用户而言,使用这类软件可能导致账号安全受损:多数刷赞软件需获取用户QQ账号的登录权限,甚至植入恶意程序,窃取隐私信息或实施盗号;同时,平台一旦检测到异常互动,轻则限制功能,重则永久封禁账号,得不偿失。对社交生态而言,刷赞行为破坏了数据真实性,扭曲了内容评价机制——优质内容因缺乏“流量包装”被埋没,而低质甚至违规内容可能通过刷赞获得曝光,劣币驱逐良币,损害平台内容生态的健康度。更深远的是,这种“数据造假”行为助长了浮躁的社交风气,让用户逐渐丧失对真实互动的信任,最终侵蚀社交平台的核心价值——连接真实的人。

面对这一灰色产业链,QQ平台及相关监管方已采取多维度应对措施。技术上,QQ通过AI算法识别异常点赞行为,如短时间内同一IP大量点赞、非活跃账号集中互动等特征,建立风控模型实时拦截;规则上,平台明确将“使用第三方工具进行虚假互动”列为违规行为,并在用户协议中增加数据安全条款,从法律层面压缩软件生存空间;监管层面,网信部门持续打击社交数据造假产业链,对软件开发者、销售者及使用者进行追责,形成“技术+规则+法律”的三重防线。但不可否认的是,随着技术对抗的升级,刷赞软件仍在向“更隐蔽、更智能”的方向发展,如利用模拟真实用户行为轨迹的“真人养号”技术,或通过跨平台协作(如结合微信、抖音账号数据伪装成真实用户),给监管带来新挑战。

回归问题本质,QQ赞刷取软件的存在,本质上是互联网数据经济与社交需求失衡的产物。在流量至上的商业逻辑下,用户数据被过度量化为“社交资本”,催生了畸形的市场需求;而技术监管的滞后性,则为灰色产业链提供了生存空间。要根治这一问题,不仅需要平台持续升级技术防御、完善规则体系,更需要用户树立正确的社交观念——点赞的本质是情感共鸣,而非数字游戏;社交的价值在于真实连接,而非虚假繁荣。唯有当用户拒绝数据造假,平台回归内容本质,社交生态才能真正摆脱“刷赞陷阱”,实现健康可持续发展。