在社交互动中,男生点赞刷存在感的行为,早已成为数字时代社交场域的显性符号。这一现象看似微不足道,实则折射出男性在社交关系中的心理诉求、策略选择与时代困境。点赞作为社交互动中的“轻量级操作”,为何会成为男生刷存在感的核心手段?其背后既有个体心理需求的驱动,也有社交环境与性别文化的深层塑造。

刷存在感:社交互动中的“心理锚点”

存在感本质上是个体对自身在社交关系中“被感知、被确认”的需求。在心理学视角下,这种需求源于人类对归属感的本能渴求——作为社会性动物,个体需要通过他人的反馈来确认“我在群体中是有价值的”。男生在社交互动中频繁点赞,正是通过“我看到了你”的信号,期待获得“你看到我了”的回应。这种互动模式形成了一种心理锚点:点赞行为本身成为存在感的“证明符号”,当男生发现某条动态下只有自己点赞,或点赞后获得对方回应(如评论、回复),其存在感便会得到强化。反之,若长期处于“点赞无回响”的状态,焦虑感与自我怀疑可能随之滋生。

性别期待下的“主动社交”伪装

传统性别文化对男性“外向、主动”的期待,与现实中部分男性社交能力的错位,共同催生了点赞刷存在感的矛盾行为。社会对男性的社交角色要求往往高于女性——他们被期待成为关系的“发起者”“维护者”,而非被动等待者。然而,并非所有男性都擅长面对面的深度互动或语言表达,点赞便成为了一种“低风险社交替代品”。相较于直接评论或私聊,点赞无需承担“话题延续”“情感暴露”的压力,却能传递“我在关注你”的积极信号。这种“伪装的主动”既满足了性别角色期待,又规避了社交能力不足带来的尴尬,成为男性在社交互动中平衡“理想自我”与“现实自我”的折中策略。

社交货币的“贬值”与“刷量”逻辑

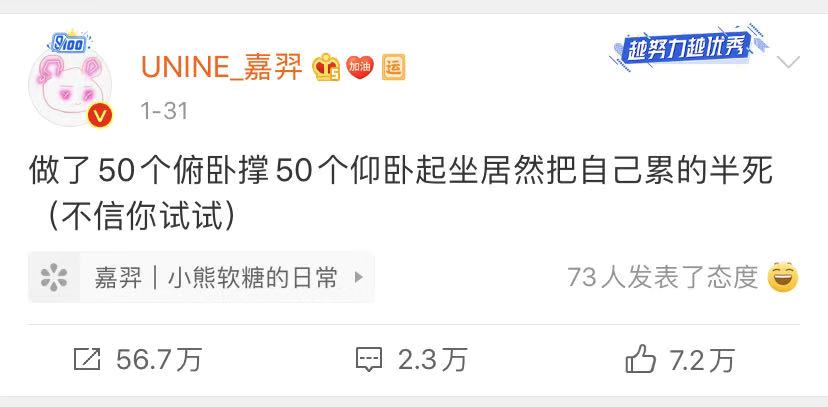

在社交平台的算法逻辑与圈层文化中,点赞早已超越“表达认同”的原始功能,异化为一种“社交货币”。当点赞成为衡量关系亲疏、个人影响力的量化指标时,“点赞数量”便具有了符号价值。男生刷存在感的行为,本质上是对这种社交货币的“囤积式消费”。他们通过高频点赞,确保自己在对方的社交动态中“保持可见”,避免因“长期失联”而被边缘化。尤其在竞争性社交场景(如职场、兴趣社群)中,点赞的“边际效应递减”愈发明显——当他人都在点赞时,单次点赞的存在感会被稀释,因此男生可能需要更频繁、更及时的点赞(如刚发动态就点、仅对特定对象点)来维持“社交在场”。这种“刷量逻辑”最终导致点赞行为的异化:从真诚互动沦为机械刷屏,存在感也从“真实感知”降格为“数字泡沫”。

算法规训下的“被看见焦虑”

社交平台的算法推荐机制,进一步强化了男生刷存在感的动机。平台通过“优先展示互动频繁的用户”“动态热度与点赞数挂钩”等规则,无形中制造了“被看见焦虑”——若不主动点赞、评论,个体的社交痕迹便可能被算法淹没,最终在他人视野中“隐形”。这种焦虑在男性群体中尤为显著,他们往往更在意“社交曝光度”对个人形象的影响(如职场人脉、异性吸引力)。为了对抗算法的“隐形惩罚”,男生不得不通过高频点赞来“喂养”算法,确保自己的动态能被对方接收,同时也在对方的社交流中保持“刷脸率”。算法对“互动数据”的过度推崇,使得点赞从“自发行为”异化为“被迫任务”,刷存在感也从主动选择演变为生存策略。

从“真实互动”到“符号互动”的社交异化

当点赞成为刷存在感的主要手段,社交互动的本质正悄然发生异化——从“情感联结”转向“符号交换”。男生频繁点赞的行为,可能并非源于对内容的真实兴趣,而是为了传递“我在乎你”的符号信号;对方收到的点赞,也可能不再被视为真诚的认同,而是“社交礼仪”的机械执行。这种符号化的互动模式,使得社交关系逐渐空心化:点赞数量成为关系亲疏的伪指标,而真实的情感需求却被数字泡沫掩盖。更值得警惕的是,长期依赖点赞刷存在感的男生,可能陷入“互动成瘾”的怪圈——他们越来越习惯于通过数字符号确认自我价值,却逐渐丧失深度社交的能力,最终在“点赞即互动”的幻觉中,与真实的社交需求渐行渐远。

理解男生在社交互动中点赞刷存在感的原因,不仅是对个体行为的解读,更是对数字时代社交生态的反思。点赞本身并无对错,但当刷存在感成为其唯一动机,互动便失去了温度。或许,真正的社交存在感,从来不是靠“刷”出来的,而是源于真诚的对话、深度的理解与真实的在场。在算法与符号充斥的社交场域中,保持对“真实互动”的坚守,或许是破解存在感焦虑的终极答案。