在微信平台上,点赞与投票作为社交互动的核心场景,其数据真实性直接关系到内容价值评估、活动公平性及用户信任度。近年来,点赞刷票作弊行为已形成黑色产业链,通过自动化脚本、水军矩阵、跨平台协同等手段伪造互动数据,不仅扭曲平台生态,更让优质内容被淹没、公平竞争被破坏。如何在微信生态中有效检测点赞刷票作弊行为,已成为平台治理、活动运营及用户权益保护的关键命题。检测的核心并非单纯识别“异常数据”,而是穿透技术伪装,还原用户真实行为意图,构建从数据源头到交互链路的全方位防御体系。

一、点赞刷票作弊的隐蔽性与识别难点

点赞刷票作弊行为的演化始终紧跟平台检测技术,呈现出“工具专业化、场景碎片化、链条隐蔽化”的特征。早期通过单一设备批量操作即可实现刷量,但如今作弊者已构建起“设备-账号-行为-资金”的完整闭环:使用模拟器、云手机集群规避设备指纹识别,通过养号平台批量注册虚拟账号(俗称“号商”),结合时序控制(如随机间隔点赞)、地理位置漂移(模拟跨省互动)等手段模拟真实用户行为,甚至利用AI生成虚假用户画像,让作弊数据在单点维度上难以与真实互动区分。

更复杂的是“跨场景协同作弊”——在投票活动中,作弊者常通过微信群、QQ群等渠道组织水军,以“小任务+高回报”模式诱导用户参与,再通过微信支付或虚拟货币完成结算。这种“分布式、短平快”的作弊模式,使得传统依赖单点数据异常(如短时间内大量点赞)的检测规则极易失效。例如,某品牌投票活动中,作弊者曾通过“一人多号+设备群控”技术,让单个设备模拟10个不同地域、不同行为习惯的账号,点赞频率、时间分布均与真实用户高度吻合,仅凭基础风控模型难以识别。

二、微信现有检测技术的实践与局限

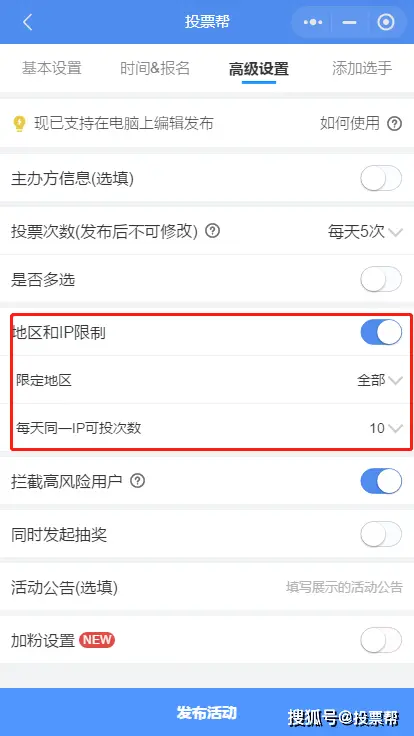

微信作为拥有超13亿月活用户的超级平台,早已构建起“事前预防-事中拦截-事后追溯”的全链路反作弊体系。在技术上,平台通过设备指纹、用户画像、行为序列等多维度数据建立用户基线,当点赞行为偏离基线(如非活跃账号突然高频互动、地理位置异常跳变)时触发预警;在算法层面,采用图神经网络分析社交关系链,识别“互赞群”“刷票小团体”等异常关联网络;在机制设计上,通过“点赞冷却时间”“投票次数限制”“真人验证(如拼图、语音)”等手段提升作弊成本。

然而,面对日益精细化的作弊手段,现有技术仍存在三重局限:一是“数据孤岛”问题——微信虽能整合聊天、支付、朋友圈等场景数据,但作弊者通过“小号专用”(不添加好友、不发朋友圈)、“设备隔离”(一部手机仅用于刷票)等方式规避数据关联,导致单一场景数据难以全面刻画用户行为;二是“动态对抗”挑战——作弊团伙通过分析平台规则不断迭代工具,如使用“动态IP池”“模拟器环境动态切换”等技术规避检测,使得静态规则库更新速度远跟不上作弊手段迭代速度;三是“误判与漏判”平衡——过于严格的检测可能误伤真实用户(如企业员工为活动集中点赞),而宽松规则则可能让作弊者有机可乘,这种“度”的把握对算法模型提出极高要求。

三、构建多维度协同检测体系:从“单点识别”到“行为链路溯源”

破解点赞刷票作弊难题,需跳出“头痛医头”的局限,构建“技术+策略+生态”三位一体的检测框架。核心思路是:以用户真实行为逻辑为基准,通过多源数据融合、动态建模与跨场景协同,实现对作弊行为的“精准画像”与“链路打击”。

1. 技术层:从“特征工程”到“深度行为理解”

传统检测依赖人工设计的特征(如点赞频率、地域分布),而深度学习模型可通过端到端学习自动提取高维特征。例如,基于Transformer的行为序列模型,可分析用户从“进入页面-点击点赞按钮-返回列表”的全链路行为序列,识别出“机械式重复操作”(如每次点赞后停留时间固定、无页面滚动)等作弊模式。同时,引入联邦学习技术——在不获取原始数据的前提下,多终端协作训练模型,既能解决数据隐私问题,又能整合分散的设备行为数据,提升对群控作弊的识别能力。

此外,“设备-账号-环境”三位一体的指纹识别至关重要。通过采集设备硬件参数(如CPU序列号)、系统环境特征(如安装应用列表)、账号行为习惯(如登录时段、常用功能)等多维度数据,构建“数字身份ID”。当同一设备关联多个账号,且这些账号的点赞行为呈现高度同步性(如同时点赞同一内容、间隔时间固定),即可判定为群控作弊。

2. 策略层:从“被动拦截”到“主动防御”

检测策略需从“事后处置”转向“事中干预”。在活动设计阶段,可通过“动态验证码”提升作弊门槛——当系统识别到用户行为异常(如短时间内多次参与投票),触发“人脸识别”“语音验证”等真人校验机制,增加作弊者操作成本。同时,引入“行为熵值”概念:计算用户点赞行为的随机性(如点赞内容类型、时间间隔的离散程度),真实用户的行为熵值通常较高(兴趣多样、时间随机),而作弊行为因追求效率往往呈现低熵特征(集中点赞少数内容、时间间隔规律),可作为关键判断指标。

对于高价值活动(如品牌投票、才艺评选),可建立“信用分”体系——根据历史互动真实性、账号活跃度等维度为用户赋分,高信用分用户参与投票时免验证,低信用分用户则触发强验证。这种“差异化风控”既能保障用户体验,又能精准拦截高风险作弊行为。

3. 生态层:从“平台单打”到“多方共治”

点赞刷票作弊的根治离不开生态协同。一方面,微信可与第三方检测机构、品牌方共建“作弊黑名单库”,共享设备指纹、账号特征等脱敏数据,形成跨平台作弊拦截能力;另一方面,可通过“用户激励”引导共治——对主动举报作弊行为的用户给予积分奖励,对参与刷票的账号实施阶梯式处罚(如短期限权、永久封号),形成“作弊者人人喊打”的社区氛围。例如,某公益活动曾通过“用户监督+平台核查”机制,成功识别并清除了超10万条虚假投票数据,保障了活动公平性。

四、回归本质:让互动数据重拾“真实价值”

点赞与投票的本质是用户情感的量化表达,是社交信任的具象化体现。在微信平台上,有效检测点赞刷票作弊行为,不仅是技术层面的攻防战,更是对平台生态价值观的守护——当每一次点赞都承载真实意愿,每一张选票都反映真实民意,社交互动才能回归其“连接人与人”的核心价值。

未来,随着AIGC、元宇宙等技术的发展,虚拟身份、数字人等新形态可能带来新的作弊挑战,但“真实”永远是社交生态的基石。唯有将技术防线织密、将用户共识筑牢,才能让微信的点赞与投票,真正成为衡量内容价值、传递真实声音的标尺,让每一次互动都充满温度与力量。