在微信留言点赞的场景中,无论是公众号文章的读者互动、社群活动的用户参与,还是小程序投票的拉票竞争,刷票行为始终是破坏数据真实性、损害平台生态的顽疾。防刷票的核心,本质是通过技术、策略与用户行为分析的多维协同,识别并阻断非真实、非自然的点赞行为,确保互动数据反映真实的用户偏好与参与度。这一过程中,关键点的把握不仅关乎单次活动的公平性,更直接影响微信平台的内容生态健康与用户信任度。

刷票行为的底层逻辑:防刷票的前提是精准识别

要理解防刷票的关键点,首先需剖析刷票行为的本质。微信留言点赞的刷票通常分为两类:一是“机器刷票”,通过自动化脚本、爬虫程序模拟用户操作,在短时间内完成大规模点赞;二是“人工刷票”,通过雇佣水军、诱导用户集中点赞等方式实现虚假互动。两者的共性在于“脱离真实用户场景”——前者无设备环境、用户画像、行为序列的合理性,后者则存在批量账号的协同特征(如新注册账号集中活跃、地理位置异常集中、点赞内容高度同质化)。

防刷票的第一关键点,正是建立“刷票行为画像”。例如,正常用户的点赞行为往往伴随浏览记录(先阅读文章再点赞)、时间分布(分散在不同时段)、互动多样性(可能同时评论或分享);而刷票行为则常表现为“无浏览直接点赞”“固定时间间隔批量操作”“同一IP/设备下短时间内大量点赞同一内容”。通过这些特征差异,可初步筛选出异常行为,为后续精准拦截奠定基础。

技术手段的硬核约束:从“单一维度”到“立体防御”

防刷票的技术实现,已从早期的“IP限制”“验证码”等单一手段,升级为多维度数据交叉验证的立体防御体系。其中,设备指纹技术是当前的核心关键点之一。每台设备(手机、平板等)的硬件配置(如CPU型号、内存大小)、操作系统版本、浏览器特征、安装应用列表等组合,可生成唯一“设备指纹”。刷票脚本常使用模拟器或 rooted 设备,其设备指纹与真实设备存在显著差异(如模拟器的虚拟传感器数据异常、root 设备的系统权限特征),通过实时比对设备指纹库,可有效拦截机器刷票。

此外,行为序列分析的技术深度直接影响防刷票的准确性。传统技术仅关注“点赞次数”“时间间隔”等表层数据,而先进的行为序列分析则会构建“用户行为链”:从进入微信页面、浏览留言区、点击点赞按钮到后续操作(如返回首页、切换应用),整个流程的响应时间、操作轨迹、停留时长等都会被纳入模型。例如,真实用户点赞后通常会继续阅读或参与其他互动,而刷票脚本往往在点赞后立即进入下一个任务,形成“点赞-跳转”的机械模式,这种异常序列易被算法识别。

值得注意的是,动态验证机制的灵活性是技术防刷的另一关键点。静态规则(如“单设备单日点赞上限10次”)易被绕过(如多设备切换),而动态验证则会结合用户历史行为实时调整阈值:对高频互动用户适当放宽限制,对异常行为触发阶梯式验证(如首次异常要求滑动验证码、二次异常要求人脸识别),既保障真实用户体验,又提升刷票成本。

用户行为分析的深度洞察:从“数据异常”到“动机识别”

技术手段是防刷票的“硬骨架”,用户行为分析则是“软神经”。防刷票的关键点,不仅在于识别“异常数据”,更在于理解“异常动机”。例如,同一社群内短时间内出现大量用户点赞同一条留言,需区分两种情况:一是真实用户因内容共鸣自发互动(留言内容本身具有讨论价值,用户评论中可见情感表达),二是人工刷票诱导(留言内容空洞,但点赞用户账号特征相似,如注册时间短、无历史互动记录)。

这种区分依赖用户画像与行为动机建模。微信平台积累的海量用户数据(如注册时长、社交关系链、历史互动偏好)为动机分析提供了基础。例如,真实用户的点赞行为往往与其社交圈层相关(好友留言获赞概率更高),而刷票账号的社交关系链薄弱(多为“僵尸粉”或无关联账号)。通过构建“点赞动机评分模型”,可量化判断点赞行为是“自发互动”还是“外部诱导”,从而降低误伤率(将真实用户的热情互动误判为刷票)。

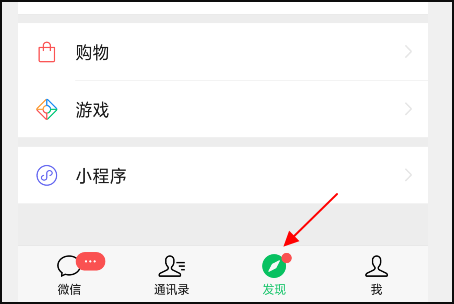

此外,跨场景行为数据联动是提升分析深度的关键点。用户在朋友圈、公众号、小程序等多场景的行为数据可相互印证:若某账号在公众号留言中频繁刷票,但其朋友圈长期无互动、小程序无使用记录,则该账号的“行为一致性”极低,刷票概率大幅上升。这种跨场景数据融合,能有效突破单一场景的数据局限,让刷票行为无所遁形。

平台策略与生态协同:防刷票的“长效机制”

防刷票并非一劳永逸的技术攻坚,而是需要平台策略与用户生态的长期协同。其中,规则透明度与违规成本是策略层面的核心关键点。微信平台需明确“留言点赞刷票”的界定标准(如禁止使用第三方工具、禁止诱导集中点赞),并通过用户协议、活动公告等渠道公开,让用户清楚违规后果(如账号限权、取消互动资格)。同时,对查实的刷票账号采取阶梯式处罚(首次警告、短期限流、永久封禁),形成“违规成本递增”的威慑机制,从源头减少刷票动机。

用户教育与正向引导同样不可或缺。许多用户参与刷票并非恶意,而是对“互动规则”存在误解(如认为“多点赞=支持内容”)。平台可通过优质内容案例(如展示真实高赞留言的讨论热度)、互动指南(如“如何通过真诚评论获得更多认同”)等方式,引导用户从“刷票攀比”转向“内容共创”。当用户意识到“真实表达比虚假数据更有价值”时,刷票行为的生存空间自然会萎缩。

此外,跨平台数据共享与行业协同是应对复杂刷票趋势的必然方向。随着刷票产业链的成熟(如提供“刷票服务”的黑灰产平台),单一平台的力量有限。微信可与电商平台、社交平台等建立数据互通机制,共享“违规账号库”“黑产工具特征”,形成跨平台的防刷票联盟,从产业链层面打击刷票行为。

挑战与趋势:防刷票的“动态博弈”

当前,微信留言点赞的防刷票仍面临诸多挑战:一方面,AI技术的发展让刷票手段更隐蔽(如使用深度学习模拟人类行为模式,绕过传统检测算法);另一方面,用户对“互动公平性”的期待与日俱增,对防刷票的精准度要求更高。未来,防刷票的关键点将更加聚焦“实时性”与“智能化”——通过边缘计算技术缩短异常行为检测的响应时间(从“事后拦截”转向“实时阻断”),利用联邦学习在保护用户隐私的前提下,联合多方数据优化行为分析模型。

归根结底,微信留言点赞防刷票的核心,是技术与生态的平衡:既要用硬核手段拦截虚假互动,又要通过正向引导让真实用户的每一次点赞都充满价值。当防刷票从“被动防御”转向“主动共建”,才能让留言区成为思想碰撞的真实舞台,让点赞数据真正成为内容质量的“试金石”。