在当今数字时代社交媒体上刷赞点赞行为是否真的不好且会带来负面影响呢?这个问题直击现代社交生态的核心。刷赞点赞行为,作为一种数字互动的常见形式,表面上看似无害,实则潜藏着深层次的风险。这种行为不仅扭曲了社交互动的本质,还引发了一系列心理、生态和社会层面的连锁反应,值得我们深入剖析。

刷赞点赞行为在社交媒体上已演变为一种普遍现象。用户为了快速积累点赞数,常依赖自动化工具或互相点赞,形成了一种“点赞文化”。这种文化在Instagram、微博等平台上尤为盛行,用户通过刷赞点赞来提升个人可见性和影响力。然而,这种互动方式并非真实社交的体现,而是数字虚荣的产物。点赞数被误视为成功或受欢迎的标志,导致用户陷入追逐数字的循环中。社交媒体平台的设计初衷是促进连接,但刷赞点赞行为却让互动变得机械化,失去了情感交流的温度。这种普遍性背后,反映了人们对认可的渴望,却也暴露了数字时代社交的异化。

从个人心理角度看,刷赞点赞行为带来了显著的负面影响。研究表明,过度依赖点赞可能导致焦虑、抑郁和自我价值感降低。用户在发布内容后,常将点赞数与个人价值挂钩,一旦数据不佳,便产生挫败感。例如,青少年群体尤其易受影响,他们可能为了获得更多点赞而发布不实内容或极端行为,从而引发心理健康问题。刷赞点赞行为还助长了“数字焦虑”,用户不断刷新页面,等待点赞反馈,形成一种成瘾性循环。这种心理负担不仅消耗精力,还削弱了用户对真实成就的感知能力,使他们在现实生活中难以建立健康的自尊。

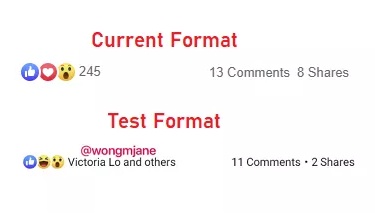

对社交媒体生态而言,刷赞点赞行为造成了虚假繁荣和信息失真。平台算法往往基于点赞数推荐内容,导致刷赞点赞行为泛滥,使优质内容被淹没。例如,一篇有深度的文章可能因点赞数少而未被推广,而一篇浅薄的娱乐内容却因刷赞而获得高曝光。这不仅破坏了内容生态的平衡,还误导了用户的信息获取。社交媒体本应是知识分享和思想碰撞的场所,但刷赞点赞行为却让互动变得肤浅,算法失真进一步加剧了信息茧房效应。用户长期暴露在虚假数据中,可能失去批判性思维,难以辨别真实与虚假。

在社会文化层面,刷赞点赞行为助长了虚荣文化和真实互动的减少。数字时代的社交本应更便捷,但刷赞点赞却让人们更注重表面形象而非深度连接。用户可能为了维持“完美人设”而精心策划内容,忽略真实情感的表达。这种风气蔓延至职场和教育领域,例如,学生为获得老师点赞而抄袭作业,职场人为提升形象而夸大成就。久而久之,社会信任度下降,真实的人际关系被数字互动取代。刷赞点赞行为还强化了“点赞经济”,商家通过购买点赞来推广产品,但消费者却因虚假宣传而受损,扰乱了市场秩序。

面对这些挑战,个人和平台需共同努力来应对负面影响。个人应培养健康的社交习惯,减少对点赞数的依赖,转而追求真实互动。例如,参与线下活动或深度对话,提升社交质量。平台则需加强监管,引入反刷赞机制,如检测异常点赞行为并限制其影响。同时,算法优化应注重内容质量而非数量,推荐有价值的真实互动。教育机构和社会组织也应开展数字素养教育,帮助公众理解刷赞点赞行为的危害,倡导健康的社交价值观。

在当今数字时代社交媒体上刷赞点赞行为是否真的不好且会带来负面影响呢?答案已不言而喻。这种行为不仅侵蚀了社交互动的纯粹性,还导致心理负担、生态失衡和社会文化异化。 我们必须警惕其长期影响,回归社交的本质——真实连接与情感共鸣。通过个人自律、平台监管和社会教育,我们可以重塑一个更健康、更真实的数字社交环境,让社交媒体真正服务于人的福祉而非虚荣的追逐。