在社交平台的内容生态中,互动数据已成为衡量内容价值与账号影响力的核心指标,尤其是“说说赞”这类轻量化互动,不仅直接反映内容的传播广度,更潜移默化影响平台的流量分配机制。然而,传统依赖小号矩阵刷赞的模式正面临日益严峻的挑战:平台算法对异常行为的识别精度提升、小号管理成本高企、以及违规操作带来的账号降权风险,使得“如何失忆免小号刷说说赞”成为内容创作者与营销从业者亟待解决的命题。这里的“失忆”并非技术层面的数据清除,而是指通过不留痕迹、不依赖实体小号的策略,实现互动数据的自然增长,既规避平台监管风险,又提升互动的真实性与可持续性。

传统小号刷赞的困境:高成本与高风险的双重挤压

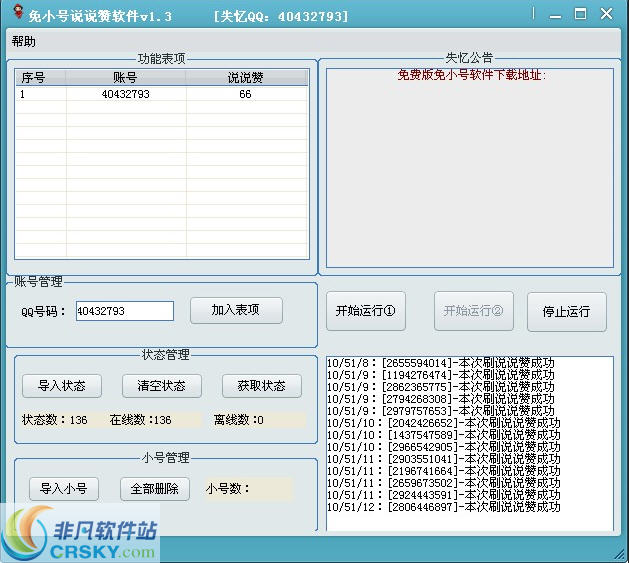

要理解“失忆免小号”的价值,需先剖析传统小号刷赞模式的底层逻辑与局限性。小号矩阵的核心逻辑是通过批量虚拟账号模拟真实用户互动,快速提升目标内容的点赞量,从而触发平台的“热推机制”。但这种模式存在三重硬伤:其一,管理成本高,每个小号都需要独立养号(发布内容、添加好友、参与互动),且需定期更换IP、设备避免被识别,人力与时间成本呈指数级增长;其二,风险敞口大,平台算法通过用户行为序列、设备指纹、互动频率等多维度数据构建异常识别模型,一旦小号互动模式过于集中(如短时间内集中点赞同一账号内容),极易触发风控系统,导致目标账号被限流甚至封禁;其三,互动质量低,小号点赞缺乏真实用户的行为特征(如浏览时长、评论倾向、后续互动),无法形成有效的内容传播链,长期来看反而会拉低账号的互动健康度。

更关键的是,随着平台对“虚假流量”的打击力度升级,小号矩阵的生存空间被不断压缩。例如微信的“清朗行动”、微博的“虚假账号识别系统”,已能精准识别出“僵尸粉”“营销号”的互动行为,使得传统刷赞方式逐渐成为“高投入、高风险、低回报”的鸡肋策略。

“失忆免小号”的核心逻辑:从“模拟互动”到“激发真实行为”

“失忆免小号刷说说赞”的本质,是放弃对“虚拟互动”的依赖,转而通过策略设计激发真实用户的自然互动,实现“无痕增长”。其核心逻辑可概括为“内容锚点+场景触发+算法适配”,即通过优化内容本身的价值点,在特定场景下触达目标用户,并借助平台算法的推荐机制,让互动行为自然发生。

这种模式的“失忆”特性体现在:不依赖预设的小号资源,不留下可追溯的异常操作痕迹,所有互动数据均来自真实用户行为,符合平台对“健康互动”的定义。例如,一条引发情感共鸣的说说,通过精准的情感标签与场景化文案,可能被目标用户自发点赞;一个结合热点话题的互动提问,能激发用户的参与欲,形成“点赞-评论-转发”的连锁反应。这些互动行为在算法看来,是用户对内容的真实反馈,而非刻意操作的“虚假数据”。

实践路径:三大策略构建“失忆免小号”互动体系

实现“失忆免小号刷说说赞”并非一蹴而就,需要从内容、场景、算法三个维度协同发力,形成可落地的操作体系。

一、内容为王:打造“高赞基因”的社交货币

社交平台的内容本质是“社交货币”,用户点赞的核心动机是“认同感”与“表达欲”。因此,内容设计需围绕“高传播属性”展开,具体可从三个维度切入:

情感共鸣型内容:通过挖掘目标用户的共同情感痛点(如职场压力、亲情故事、成长焦虑),用场景化语言引发共情。例如“凌晨三点的加班餐,你今天吃了吗?”这类文案,能精准触达职场人群的集体记忆,点赞行为成为“情感认同”的外化表达。

价值提供型内容:解决用户的实际需求,如干货教程、行业洞察、生活技巧等。例如“3个技巧让你的Excel效率提升50%”,这类内容因实用价值被用户收藏并点赞,算法会判定为“高价值内容”并加大推荐。

身份标签型内容:绑定用户的身份认同(如宝妈、程序员、考研党),通过群体专属话题激发归属感。例如“考研党的一天:从5点晨读到12点熄灯”,标签化内容能精准触达目标群体,点赞行为成为“身份标识”的确认。

二、场景触发:在“用户活跃时刻”实现精准触达

社交平台的用户注意力具有明显的时间与场景特征,把握这些“黄金触点”能大幅提升互动率。例如:

时间场景:根据目标用户的活跃时段发布内容,如职场人群的工作日午休(12:00-13:00)、通勤时间(18:00-19:00),学生群体的课间(10:00-10:30)、睡前(22:00-23:00)。此时用户处于碎片化浏览状态,易被优质内容吸引并点赞。

场景联动:结合用户的现实场景设计内容,如周末发布“周末去哪玩?推荐3个小众打卡地”,或节日发布“中秋晒照:你家的月饼是什么馅?”,将线上互动与线下生活场景绑定,提升用户的参与意愿。

社群裂变:通过社群运营激发二次传播。例如在微信群发布互动说说并引导群成员点赞,或发起“点赞抽小礼品”活动,利用社群的强关系属性,让点赞行为从“个人行为”扩散为“群体行为”。

三、算法适配:让互动行为“自然进入”平台推荐池

社交平台的核心逻辑是“算法推荐”,而点赞数据是算法判断内容质量的重要指标。要让“失忆免小号”的互动效果最大化,需主动适配算法偏好:

互动序列设计:模拟真实用户的互动路径,即“浏览-点赞-评论-转发”的渐进式行为。例如,先引导用户对说说点赞,再通过评论区提问(“你遇到过最暖心的一件事是什么?”)激发评论,最后鼓励转发(“转发给你想感谢的人”)。这种“阶梯式互动”能提升算法对内容“健康度”的判定。

关键词优化:在说说文案中融入平台热搜词、行业关键词,如“#职场干货 #生活小技巧”,提升内容被算法推荐的概率。例如发布“3个提升工作效率的APP,亲测好用!”并带上#职场效率#标签,能精准触达对效率工具感兴趣的用户。

数据稳定性控制:避免短期内互动量激增(如1小时内点赞量从0飙升至1000),算法会判定为异常数据。需控制互动节奏,保持日均点赞量的自然增长,例如初期每日50-100赞,逐步提升至200-300赞,模拟“爆款内容”的自然发酵过程。

挑战与破局:在合规框架下实现长效增长

尽管“失忆免小号”模式规避了传统小号的风险,但仍面临现实挑战:一是内容创作同质化严重,优质内容难以脱颖而出;二是用户对“刻意互动”的敏感度提升,过度引导可能引发反感;三是平台算法持续迭代,需不断调整策略以适应新规则。

应对这些挑战,核心在于“回归用户价值”:以用户需求为出发点,通过真实、优质的内容建立情感连接,而非单纯追求点赞数据。例如,长期输出垂直领域的内容(如母婴、美妆、职场),积累精准粉丝群体,这些粉丝因认同内容价值而自发点赞,形成“内容-互动-粉丝增长”的正向循环。此外,可借助平台工具(如微信的“视频号助手”、微博的“数据中心”)分析用户行为数据,持续优化内容方向与互动策略,实现“数据驱动”的精细化运营。

结语:从“刷赞”到“种草”:社交互动的本质回归

“在社交平台上如何失忆免小号刷说说赞”的命题,本质上是对社交互动本质的回归——即从“数据造假”转向“价值创造”。社交平台的核心功能是连接人与人,点赞行为的意义在于表达对内容的认同与支持,而非冰冷的数字。通过优质内容、精准场景与算法适配的“失忆免小号”策略,不仅能实现互动数据的自然增长,更能积累真实的粉丝粘性与品牌信任。未来,随着平台对“健康互动”的重视程度提升,这种“以用户为中心”的互动方式,将成为内容创作者与营销从业者的核心竞争力。