在社交平台上,用户刷过的点赞能否被取消操作,这个问题看似简单,实则触及了社交互动的核心逻辑、平台技术架构与用户权益边界的交叉地带。点赞作为社交平台最基础的功能之一,早已超越“喜欢”的单一语义,成为内容价值评估、用户关系维系、平台算法推荐的重要数据锚点。当用户按下点赞按钮后,这个操作是否可逆、如何可逆,不仅关乎用户体验的细节,更折射出平台在数据治理、商业逻辑与用户自主权之间的权衡与博弈。

点赞的“不可逆”本质:社交数据架构的底层逻辑

从技术视角看,社交平台的点赞系统本质是实时互动的增量记录器。用户点击“赞”的瞬间,平台会生成一条包含时间戳、用户ID、内容ID的结构化数据,直接写入数据库并触发实时通知——这是社交互动“即时性”的基本要求。若允许随意取消历史点赞,意味着需要对已写入的增量数据进行“回溯修改”,这在技术上并非不可实现,但会带来三重成本:首先是数据一致性风险,历史点赞记录与互动统计(如内容获赞数、用户获赞总榜)需同步更新,一旦修改范围过大或操作频繁,可能引发数据链路混乱;其次是系统性能损耗,点赞功能的高并发特性决定了其数据库架构需优先支持“写入”而非“修改”,大规模的取消操作会显著增加数据库的I/O压力;最后是逻辑复杂度,如何界定“可取消”的范围?是24小时内、7天内,还是所有历史点赞?不同规则下的数据回溯逻辑会成倍增加系统开发与维护成本。因此,多数平台选择对历史点赞的取消操作设限,本质上是基于技术效率与数据稳定性的理性选择。

平台权限边界的商业逻辑:点赞数据的价值锚定

点赞数据的价值,远不止于用户的情感表达。对于平台而言,点赞是内容生态的“温度计”:内容获赞量直接影响其算法推荐权重,热门内容的点赞数据会转化为流量,进而通过广告、电商等商业场景变现;对于创作者,点赞数是衡量内容影响力的重要指标,直接关联平台激励机制的收益分配;对于广告主,用户点赞行为的数据标签(如点赞内容类型、频率)是精准投放的核心依据。若允许用户无限制取消历史点赞,相当于动摇了整个内容价值评估体系的根基——创作者可能因用户误操作取消点赞而影响收益,广告主投放效果的数据模型将失真,平台的内容分发效率也会大打折扣。因此,平台对取消点赞权限的限制,本质上是对商业生态数据完整性的保护。例如,抖音、小红书等平台允许用户取消“近期”点赞(如24小时内),但超过时限的点赞则无法修改,这种“有限可逆”的规则,既保留了用户纠错的空间,又避免了核心商业数据的剧烈波动。

用户痛点与场景需求:互动自主权的现实诉求

尽管平台基于技术与商业逻辑限制了取消权限,但用户对“取消历史点赞”的需求却始终存在,这背后是社交场景中复杂的互动心理与现实需求。最典型的场景是“误操作”:用户在快速滑动信息流时可能误触点赞,尤其当内容涉及前任、竞争对手或不希望被关联的敏感话题时,误点的点赞会成为社交关系的“尴尬痕迹”。其次是“价值判断的动态变化”:用户对内容的喜好可能随时间推移而改变,例如半年前点赞的“鸡汤文”如今可能觉得“过时”,早期点赞的“网红产品”后来发现存在质量问题,用户希望用“取消点赞”表达当下的真实态度。此外,隐私保护需求也催生了取消点赞的诉求——部分用户不希望自己的点赞记录被他人(如同事、家人)通过“共同好友动态”或“点赞列表”窥探,尤其是当点赞内容涉及特定社群、观点时。这些需求本质上反映了用户对“社交自主权”的追求:互动记录不应成为无法修正的“永久档案”,而应允许用户根据自身认知与情境变化进行调整。

现有平台的折中方案:有限可逆与场景化妥协

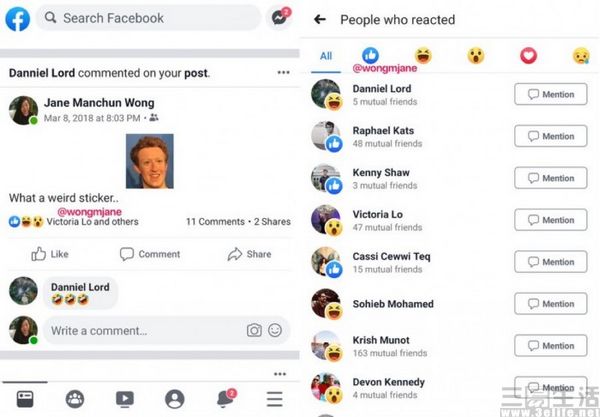

面对用户需求与技术限制的矛盾,社交平台并未完全关闭取消点赞的通道,而是探索出多种折中方案。其一,“时间窗口限制”:微信朋友圈允许用户在10分钟内删除点赞(与朋友圈内容删除权限同步),Instagram、微博等平台则设置24小时的取消时限,超出时间后点赞记录将“固化”。这种规则既保留了用户纠错的可能性,又避免了历史数据的频繁修改。其二,“场景化隐藏而非删除”:部分平台针对“私密点赞”或“仅自己可见”的内容,允许用户取消点赞且不对外显示痕迹,例如LinkedIn的“点赞”仅对 connections 公开,用户可随时取消而不影响对方可见性。其三,“批量管理工具”:针对用户对“点赞列表”的隐私焦虑,部分平台开始提供“点赞管理”功能,允许用户按时间、内容类型筛选点赞记录,选择“隐藏”而非“删除”,例如Facebook的“点赞与评论管理”功能,隐藏后的点赞不会在个人主页展示,但数据仍保留在平台系统中。这些方案本质上是在“数据真实”与“用户自主”之间寻找平衡点,通过降低取消操作的“破坏性”来满足部分需求。

未来趋势:从“平台管控”到“用户主权”的渐进探索

随着用户数据主权意识的提升,社交平台对点赞取消规则的调整或将呈现两大趋势。一方面,平台可能进一步细化取消权限的“场景化规则”:例如区分“公开点赞”与“私密点赞”的取消权限,对公开内容的取消设置更严格时限,而对私密内容则允许更灵活操作;或引入“撤销理由”机制,用户需选择“误操作”“内容变更”“隐私保护”等理由才能取消点赞,平台据此优化数据修改逻辑。另一方面,技术进步可能降低取消历史点赞的成本:例如通过分布式数据库与区块链技术的结合,实现点赞数据的“可追溯但不可篡改”基础上的“有限修改”,既保留历史数据的真实性,又允许用户在特定场景下调整记录。更重要的是,平台或许会从“管控思维”转向“服务思维”,将点赞取消功能视为提升用户信任度的工具,而非单纯的技术限制——当用户感受到对自身互动数据的控制权时,平台的用户黏性与社交生态的健康度反而可能得到提升。

归根结底,“在社交平台上用户刷过的点赞能否被取消操作”这一问题,本质是数字时代社交互动中“确定性”与“灵活性”的永恒博弈。点赞的不可逆性曾是社交平台高效运转的基石,但用户对自主权的诉求正推动平台重新审视这一规则。未来的社交生态,或许需要在“数据真实”与“用户意志”之间找到更精细的平衡点——让点赞既保留“即时互动”的温度,又赋予用户“动态调整”的空间,这才是社交平台走向成熟与可持续发展的必由之路。