当QQ账号因违规操作、安全风险或系统误判被冻结,“QQ冻结解冻卡盟”这类声称能“永久解冻”的服务开始在网络上悄然传播,吸引着急于恢复账号的用户。但剥离“快速”“永久”的诱惑外衣,这类服务真的能破解腾讯的安全机制吗?它们所谓的“解冻”究竟是技术突破,还是游走在灰色地带的陷阱?要回答这个问题,必须先理解QQ账号冻结的本质,以及卡盟服务的真实运作逻辑。

QQ账号冻结:官方安全机制下的“保护锁”而非“惩罚令”

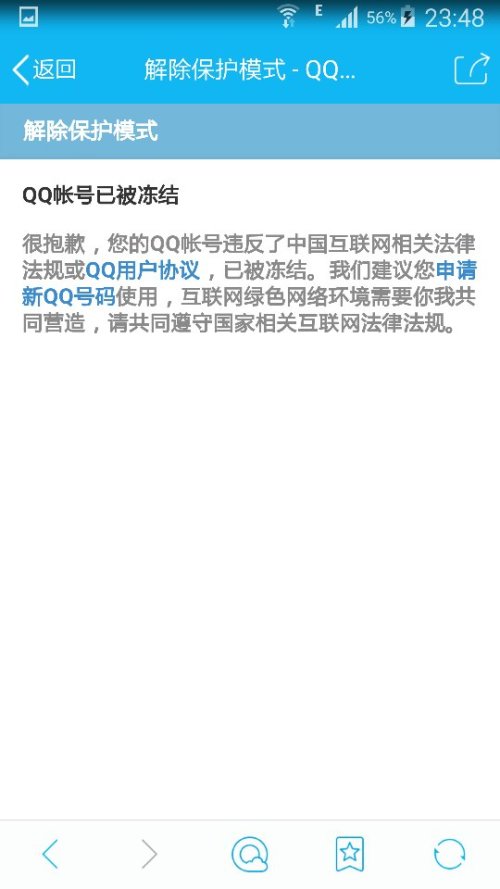

腾讯对QQ账号的冻结绝非随意为之,而是基于多重安全考量的系统性防护。无论是用户主动触发风险操作(如异地登录异常、频繁发送敏感信息、使用外挂程序),还是账号被盗后触发风控系统,冻结本质上是腾讯保护用户数据、防止账号被滥用的“安全阀”。官方解冻流程的核心逻辑,是通过身份验证确认账号的合法使用权——这需要用户提供实名信息、历史登录记录、好友验证等材料,证明“你是你”。

这种机制的设计逻辑决定了“永久解冻”在官方框架内本就是一个伪命题。账号解冻后,若用户继续触发风险行为(如使用破解软件、参与违规交易),或未及时修复安全漏洞(如密码强度不足、未绑定手机),账号仍可能因二次违规被重新冻结。腾讯的风控系统是动态的,而非“一解永逸”的开关。所谓“永久解冻”,本质上是对官方风控规则的误读,也是卡盟服务包装用户的焦虑话术。

卡盟解冻:灰色产业链下的“风险转嫁”游戏

“QQ冻结解冻卡盟”并非腾讯官方授权渠道,而是聚集了大量提供“解冻服务”的个人或中介的平台。这类卡盟的运作模式通常分为三步:一是以“内部渠道”“技术漏洞”为噱头吸引用户;二是收取高额费用(从几百元到数千元不等);三是通过非正规手段尝试申诉。

所谓的“技术手段”,往往游走在法律与规则的边缘。例如,部分卡盟会诱导用户提供账号密码、好友列表等隐私信息,尝试通过伪造申诉材料(如PS身份证、编造聊天记录)蒙混过关;更有甚者利用“撞库”技术,结合用户在其他平台的泄露信息,尝试登录关联邮箱或绑定的手机号,以此“证明”账号控制权。但这些方法本质上是对腾讯风控系统的试探,成功率极低——腾讯的申诉审核机制已形成多维度验证(人脸识别、设备指纹、历史行为轨迹等),伪造材料一旦被识别,不仅解冻失败,还可能被标记为“恶意申诉”,导致账号永久封禁。

更隐蔽的风险在于,用户向卡盟提供的账号信息、支付记录等,可能成为二次泄露的源头。部分卡盟本身就是“黑产”平台,收集用户信息后转售给其他犯罪团伙,导致用户面临账号二次被盗、资金损失甚至法律风险。所谓“永久解冻”,不过是卡盟利用信息差和用户焦虑编织的谎言——即便偶然成功(如利用系统误判的短暂窗口),也绝非“技术实力”,而是赌概率的“危险游戏”。

用户为何会陷入“卡盟陷阱”?焦虑与认知偏差的共谋

明知卡盟服务不可靠,仍有大量用户前赴后继,背后是心理认知与信息不对称的双重作用。一方面,QQ账号承载了用户的社交关系、工作资料甚至情感记忆,突然冻结会引发强烈的“分离焦虑”,用户在急于恢复账号的心理驱动下,容易忽略“低成本高回报”背后的风险逻辑;另一方面,部分用户对腾讯官方解冻流程存在误解,认为“申诉流程繁琐”“审核周期长”,而卡盟承诺的“24小时内解冻”“无需材料”恰好击中了这种“便捷性需求”。

但事实上,腾讯官方的申诉渠道虽需一定时间,但安全性有保障。对于普通用户,可通过“QQ安全中心”提交身份证明、设备信息等材料;对于企业账号或高价值账号,还有专属客服通道。即便申诉被驳回,用户也有权通过腾讯客服二次申诉,而非将希望寄托于灰色渠道。这种“便捷性”与“安全性”的权衡,恰恰是用户需要理性面对的——账号安全终究没有“捷径”可走。

合规解冻:唯一可行的“永久使用”路径

回到最初的问题:“QQ冻结解冻卡盟,能永久解冻你的QQ账号吗?”答案已然清晰:不能。卡盟服务的“解冻”本质是违规操作下的侥幸成功,而非合法合规的账号恢复。真正的“永久使用”,从来不是依赖第三方“解冻”,而是用户自身的合规操作与安全意识。

对普通用户而言,预防账号冻结远比事后解冻更重要:定期修改密码并开启双重验证、避免使用非官方渠道的第三方软件、不点击陌生链接或扫描不明二维码、不在账号中存储敏感信息——这些基础的安全措施,才是账号“永久使用”的基石。若账号不幸被冻结,应第一时间通过官方渠道申诉,耐心配合审核,而非轻信“卡盟”的虚假承诺。

从更宏观的角度看,“QQ冻结解冻卡盟”的存在,折射出部分用户对互联网平台规则的漠视,以及对“技术万能”的盲目崇拜。但任何数字平台的生态健康,都离不开规则意识与用户自律。账号安全不是一场与平台的“对抗游戏”,而是用户与平台共同维护的“信任契约”——唯有遵守规则、敬畏技术,才能让数字身份真正成为连接生活的桥梁,而非游走在风险边缘的“烫手山芋”。