在QQ社交生态中,名片赞作为个人形象与社交信任度的直观体现,一直是不少用户关注的“数据指标”。近年来,“qq卡盟刷名片赞”逐渐成为部分用户追求“快速包装”的选择,但这类操作究竟是否靠谱?背后隐藏着哪些风险与隐患?本文将从技术逻辑、平台规则、数据价值及社交伦理四个维度,深入剖析这一现象的本质与影响。

一、QQ名片赞的真实需求:从“社交货币”到“形象标签”

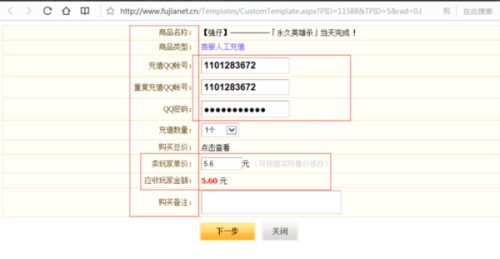

QQ作为国内最早的即时通讯工具之一,其个人名片不仅是身份信息的载体,更承载着用户的社交形象塑造。名片赞的数量,在潜意识中被许多用户视为“受欢迎程度”“社交活跃度”甚至“个人价值”的量化体现——求职时,高赞数可能被解读为“社交能力强”;社交中,高赞名片更容易获得陌生人的初步信任。这种需求催生了“刷赞”市场,而“卡盟”(即充值卡交易平台,后演变为各类虚拟服务的中介平台)因其低门槛、高效率的特性,成为刷赞服务的“集散地”。用户只需支付几元到几十元不等,即可在短时间内获得数十甚至数百个赞,看似“性价比极高”。

二、卡盟刷赞的运作逻辑:技术漏洞还是灰色产业链?

“qq卡盟刷名片赞”的运作模式,本质上是通过非正常手段绕过QQ平台的真实互动机制。具体而言,主要存在两种技术路径:一种是利用“脚本批量操作”,通过模拟人工点击、伪造用户ID等方式,向目标名片发送虚假赞;另一种是通过“养号矩阵”,即平台预先注册大量真实QQ号(俗称“小号”),通过日常养号(如发动态、加好友)使其看起来正常,再通过这些小号为用户点赞。

这两种方式看似“技术成熟”,实则存在致命漏洞。首先,脚本操作依赖固定IP和设备特征,容易被QQ的风控系统识别为异常行为,轻则删除赞数,重则限制账号功能;其次,“养号矩阵”中的小号多为“僵尸号”,其点赞行为缺乏真实社交场景支撑,一旦平台升级用户行为分析模型,这些虚假赞会批量消失。更关键的是,卡盟平台本身处于灰色地带,用户支付后可能遭遇“服务缩水”(如承诺100个赞实际只给50个)、“跑路失联”等问题,维权难度极大。

三、平台规则的“高压线”:刷赞账号的风险清单

腾讯对QQ平台的虚拟数据真实性有着严格规定,明确禁止任何形式的“刷量”行为。根据《QQ用户协议》及《腾讯平台行为规范》,通过非正常手段获取虚假互动数据(包括但不限于点赞、评论、好友数等),属于“违反平台公平性原则”的行为,平台有权采取包括但不限于警告、功能限制、封禁账号等处罚措施。

现实中,因刷赞被封号的案例并不鲜见。例如,有用户通过卡盟刷了200个名片赞,短时间内QQ空间被冻结,收到“异常登录数据异常,账号已被限制使用”的提示;更有甚者,因长期依赖刷赞积累“社交数据”,导致账号被永久封禁,多年的社交关系链毁于一旦。这种“数据造假”不仅违背平台规则,更可能触发腾讯的“信用分”机制,影响用户在其他腾讯服务(如微信支付、腾讯游戏)中的权益。

四、数据价值的“虚像”:虚假赞背后的社交成本

从社交价值来看,刷来的名片赞本质是“无根之木”。真实的社交互动是基于情感共鸣、内容价值或利益交换的自然结果,而虚假赞无法带来任何实质性社交收益——招聘方不会因高赞数忽略简历的真实能力,朋友不会因点赞数多而增加对你的信任,反而可能因“数据注水”被贴上“虚荣”“不真实”的标签。

更深层次的问题在于,刷赞行为会扭曲用户对社交价值的认知。当用户沉迷于“数据攀比”,逐渐忽视内容创作与真实互动时,社交关系会异化为“数字游戏”。例如,部分用户为维持“高赞人设”,不断购买刷赞服务,陷入“刷-赞-再刷”的恶性循环,最终不仅浪费金钱,更失去了社交的本质意义——连接真实的人,传递真实的价值。

五、替代方案:如何通过正当方式提升社交影响力?

与其依赖“qq卡盟刷名片赞”的短期捷径,不如通过长期积累构建真实的社交影响力。首先,优化个人名片信息,包括头像、昵称、个性签名等,让他人快速了解你的核心价值;其次,通过QQ空间、群聊等场景发布高质量内容(如行业见解、生活感悟、实用技巧),用真实内容吸引自然互动;最后,主动参与社群活动,建立有意义的社交连接,让“赞”成为情感共鸣的副产品,而非刻意追求的目标。

社交的本质是“真实”而非“数据”。名片赞的数量或许能带来短暂的心理满足,但真正能支撑长期社交关系的,始终是真诚的态度、优质的内容与可靠的人品。与其在灰色地带冒险,不如回归社交的本质——用真实连接他人,用价值赢得认可。