卡盟提现迟迟不处理,是哪里出了问题?这是许多用户在虚拟卡类交易平台中遇到的典型困境——明明点击提现已过去数日,资金却依旧停留在“处理中”状态,客服回复语焉不详,平台规则晦涩难懂。这种延迟并非偶然,而是卡盟行业生态、平台运营逻辑与外部监管环境多重因素交织的必然结果。要破解这一难题,需穿透表象,从平台内部机制、外部环境约束、用户操作风险及行业生态矛盾四个维度深入剖析。

平台内部机制:效率与安全的失衡

卡盟提现延迟的首要症结,往往藏在平台自身的运营逻辑中。部分平台为追求交易规模,简化了充值流程却忽视了提现环节的优化,导致“进得快、出得慢”。具体而言,提现流程设计存在明显缺陷:用户提交提现申请后,需经过“人工审核—财务复核—通道对接”多重环节,而中小平台常因人手不足或审核标准模糊,让审核沦为“瓶颈”。例如,某平台客服曾私下透露,其审核团队仅3人日均需处理超千笔提现,单笔审核耗时自然拉长,用户等待一周也不足为奇。

更深层的风险在于资金池管理失衡。卡盟平台的资金本质是用户沉淀资金的集合,部分平台采用“拆东墙补西墙”的模式——用新用户的充值资金覆盖老用户的提现需求。当新增交易量萎缩或平台出现资金缺口时,提现便会无限期搁置。更有甚者,部分平台将用户资金挪用于高风险投资,一旦投资失利,便以“系统维护”“通道升级”等借口拖延提现,最终演变为“庞氏骗局”式的资金链断裂。

外部环境约束:监管与通道的双重压力

卡盟提现延迟并非孤立于行业真空,而是深受外部环境影响。近年来,随着“断卡行动”深入推进,虚拟交易领域的监管持续收紧。卡盟平台因涉及游戏点卡、话费充值等虚拟商品交易,易被不法分子利用于洗钱、套现等灰色操作,银行及第三方支付机构对其合作持高度谨慎态度。支付通道的收紧直接导致平台提现效率下降:以往可快速对接的银行渠道,如今可能因“高风险商户”标签被单方面终止合作,平台被迫转向费率更高、到账更慢的“地下通道”,甚至出现“提现排队”的畸形现象。

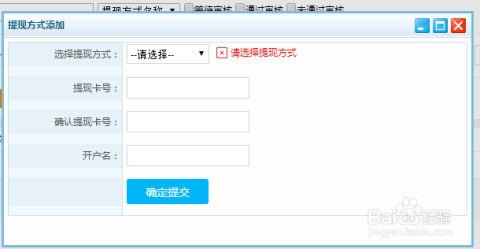

监管政策的合规化要求,也倒逼平台调整提现规则。例如,部分平台为满足反洗钱规定,要求用户提交身份证、银行卡、交易流水等多重证明,审核流程从过去的即时处理变为“T+1”甚至“T+3”到账。虽然此举提升了安全性,但平台若未提前向用户说明规则变化,或未优化审核系统,便容易造成提现积压。此外,跨境提现还受外汇管制影响,部分卡盟平台涉及境外资金流转,需经过更严格的合规审查,进一步延长处理周期。

用户操作风险:异常行为触发风控拦截

值得注意的是,部分提现延迟源于用户自身操作触发的风控机制。卡盟平台为防范欺诈、套现等风险,普遍建立了智能风控系统,对异常交易行为实时拦截。例如,用户短期内频繁大额提现、使用不同IP地址登录同一账户、或提现银行卡与常用账户不一致,均可能被系统判定为“高风险操作”,触发人工审核。此时,即便用户资金合法合规,也需通过身份验证、交易溯源等审查流程,自然导致提现延迟。

部分用户因不了解平台规则,甚至主动“踩雷”。例如,在未完成实名认证的情况下尝试提现,或使用他人银行卡接收资金,平台为规避法律风险,必然暂停提现并要求补充材料。更有用户因历史违规(如利用平台漏洞套利)被列入“黑名单”,即便后续正常操作,也会面临“优先级最低”的提现待遇。

行业生态矛盾:盈利模式与用户信任的博弈

卡盟提现延迟的深层根源,在于行业盈利模式与用户信任之间的结构性矛盾。多数卡盟平台依赖“交易手续费+增值服务”盈利,而提现作为主要的资金流出项,本质上与平台利润目标存在冲突。当平台陷入“流量焦虑”,为吸引新用户降低充值门槛、提高手续费返还时,其资金池压力便会转嫁到提现环节——通过延迟处理、设置提现门槛(如最低提现金额、手续费上限)等方式,缓解资金流动性压力。

这种“重引流、轻服务”的运营模式,最终透支用户信任。当提现延迟成为常态,用户恐慌性集中提现可能引发“挤兑”,加速平台资金链断裂。部分平台为维持运营,甚至开始收取“提现费”“加急费”,将本应履行的提现义务转化为盈利手段,进一步激化用户矛盾。这种恶性循环下,提现问题已不再是单纯的运营故障,而是行业生态失衡的危险信号。

面对卡盟提现延迟,用户需首先判断问题根源:若是平台长期拖延且客服失联,需警惕资金安全风险,及时止损;若因账户异常,应积极配合平台审核,规范操作。对行业而言,提现延迟的痛点倒逼平台提升运营透明度,完善资金托管机制,主动拥抱合规监管——唯有告别“野蛮生长”,才能从根本上解决提现难题,重建用户信任。毕竟,在虚拟交易领域,资金流转的效率与安全,才是平台生存的基石。