“卡盟腻什么意思?”这个问题最近在不少数字商品从业者和游戏玩家口中频繁出现。当“卡盟”这个曾经代表虚拟商品交易黄金时代的词汇被加上“腻”字,背后折射的不仅是用户情绪的微妙变化,更是整个行业从野蛮生长到理性回归的深层转型。“卡盟腻”的本质,是市场对低质同质化竞争、信息差套利模式的集体倦怠,也是数字商品交易生态迈向成熟前的必然阵痛。要理解这一现象,需要拆解其背后的行业逻辑、用户需求变迁与未来演进方向。

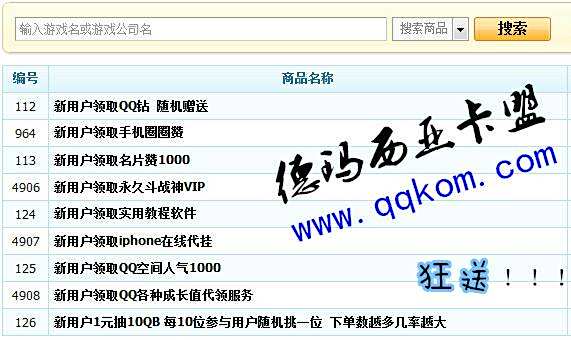

从概念溯源看,“卡盟”最初是“卡盟平台”的简称,特指以游戏点卡、虚拟装备、软件激活码等数字商品为核心交易对象的第三方平台。这类平台在2010年代前后兴起,凭借渠道整合能力与信息差,成为连接上游厂商(如游戏运营商、软件开发商)与下游用户(中小卖家、终端消费者)的关键枢纽。彼时,一个卡盟平台往往能吸引数万代理,通过“低价进货+加价分销”的模式形成金字塔式盈利结构,“开卡盟”甚至被视为低门槛的创业捷径。然而,随着行业参与者激增,“腻”的情绪逐渐蔓延——用户发现,无论选择哪家卡盟,商品种类、价格区间、服务模式都高度相似;代理则抱怨利润空间被不断压缩,陷入“拉新-降价-再拉新”的内卷循环。这种“腻”,本质上是对行业缺乏创新、价值创造能力不足的直接反馈。

深入行业内部,“卡盟腻”的根源可归结为三个层面的结构性矛盾。其一,是商品同质化与需求多样化的错配。早期卡盟的核心商品多为标准化程度极高的游戏点卡(如QQ币、Steam充值卡)和虚拟装备,这类商品具有强通用性但也强可替代性。当几乎所有平台都能从同一上游渠道进货时,价格成为唯一竞争维度,最终导致“比谁更敢亏本”的恶性竞争。与此同时,用户的消费需求却在悄然升级:Z世代玩家更看重虚拟商品的社交属性(如限量皮肤、定制化道具),中小商家则需要更高效的供应链管理工具(如库存同步、自动发货),而卡盟平台仍停留在“货架式”的粗放交易模式,无法满足这些细分需求。其二,是技术滞后与用户体验的脱节。成熟的电商生态早已实现个性化推荐、智能客服、区块链溯源等功能,但多数卡盟平台仍沿用十年前的技术架构,页面加载缓慢、支付流程繁琐、售后响应滞后成为常态。对于在流畅体验中长大的数字原住民而言,这种“原始”的交易体验自然会产生“腻”感。其三,是监管趋严与灰色地带的压缩。早期部分卡盟平台游走在法律边缘,通过售卖非官方授权道具、洗钱等手段牟利,但随着《电子商务法》《网络交易管理办法》等法规落地,行业合规门槛大幅提高。那些依赖“擦边球”盈利的平台被迫退出市场,留下的玩家则因合规成本上升而难以维持低价优势,进一步加剧了用户的“腻”情绪。

这种“腻”并非行业的危机,而是倒逼价值重构的契机。当低质竞争走到尽头,头部卡盟平台开始探索转型路径,试图从“信息差中介”升级为“生态服务商”。在商品端,平台不再满足于标准化点卡,而是与游戏厂商合作推出独家代理道具,或引入虚拟主播数字人、元宇宙地产等新兴数字资产,通过差异化供给打破同质化困局。在技术端,AI算法被用于分析用户消费行为,实现“千人千面”的商品推荐;区块链技术则被应用于虚拟商品的溯源与确权,解决二手交易中的信任问题。某头部卡盟平台负责人透露,他们通过接入智能合约系统,使虚拟装备的自动发货效率提升80%,售后纠纷率下降60%,这正是技术赋能摆脱“腻”感的典型案例。在服务端,平台开始为代理提供SaaS工具包,包含库存管理、客户关系维护、营销数据分析等功能,帮助中小商家从“体力劳动”转向“智力劳动”,这种从“卖商品”到“卖能力”的模式创新,正在重新定义卡盟的价值边界。

从更宏观的视角看,“卡盟腻”现象映射出数字商品交易行业的整体进化规律。任何行业都会经历从“蓝海”到“红海”的周期,早期依靠信息差和资源垄断的盈利模式注定会被淘汰,唯有回归用户价值、拥抱技术创新、坚守合规底线的企业才能存活。对于用户而言,“腻”是对低效体验的抗议,也是对优质服务的呼唤——他们需要的不是更便宜的卡券,而是更便捷的交易、更可信的商品、更个性化的体验。对于行业从业者,“卡盟腻”不是终点,而是转型的起点:放弃对“流量红利”的幻想,深耕垂直领域,构建技术壁垒,才能在下一轮竞争中占据主动。可以预见,未来的卡盟平台将不再是孤立的中介,而是嵌入数字生活场景的生态节点——它可能连接游戏公会与虚拟道具供应商,为创作者提供数字资产变现渠道,甚至成为元宇宙经济的基础设施之一。

“卡盟腻什么意思?”这个问题的答案,早已超越了简单的情绪表达。它是一面镜子,照见行业从粗放走向精细的蜕变;它也是一个警钟,提醒所有参与者:在数字经济的浪潮中,唯有不断创新价值、回应真实需求,才能摆脱“腻”的困扰,迎来新的增长曲线。当卡盟行业真正完成这场自我革新,“腻”字或许会被“新”“智”“趣”所取代,成为数字商品交易生态成熟的注脚。