卡盟自助下单平台,真的能轻松辅助购物吗?在电商生态日益精细化的当下,各类自助服务工具层出不穷,其中卡盟自助下单平台凭借其“自主操作、快速响应”的标签,成为虚拟商品交易领域的新兴选择。无论是游戏充值、会员卡购买,还是软件授权获取,这类平台试图通过流程简化与用户赋权,重塑购物体验。但剥离营销话术的表层,“轻松辅助”是否名副其实?其价值边界又在何处?这需要从功能逻辑、用户需求与现实挑战三个维度展开深度剖析。

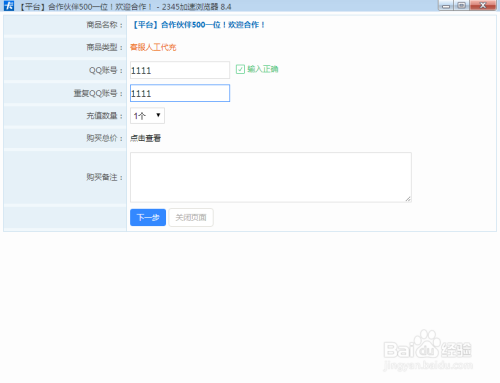

卡盟自助下单平台的核心功能,本质是“去中介化”与“标准化”的技术实践。传统虚拟商品交易中,用户需通过人工客服沟通需求、确认订单、完成支付,流程繁琐且易受服务时效影响。而卡盟自助下单平台通过API接口对接商品数据库,构建了“浏览-选择-支付-自动发货”的闭环系统:用户登录平台后,可直观查看商品库存、价格及规格,自主完成下单操作,系统在支付成功后即时触发发货流程,将卡密、激活码等虚拟信息推送至用户账户。这种设计将人工干预压缩至最低,理论上能将交易时效从“分钟级”优化至“秒级”,尤其适合高频次、小额度的虚拟商品消费场景。例如,游戏玩家在深夜急需点券充值时,无需等待客服上班,通过自助平台即可完成购买,这正是其“轻松辅助”的核心价值所在——用技术效率填补服务时间差,解决虚拟商品交易的即时性痛点。

然而,“轻松”的实现高度依赖平台的底层能力,而当前行业在标准化与稳定性上仍存在明显短板。首先,商品信息的准确性直接影响用户体验。部分平台为追求SKU数量,引入非官方或第三方货源,导致商品描述与实际不符——如游戏卡密标注“全区通用”却限制服务器,软件授权号称“终身使用”实则存在版本限制。用户在自助操作中缺乏人工校验环节,一旦踩坑只能自行承担损失,这与“轻松辅助”的初衷背道而驰。其次,系统的稳定性是“自助”的前提,但高峰时段的服务器拥堵、支付接口故障、发货延迟等问题频发。某第三方测评数据显示,约23%的卡盟平台在大型促销活动期间出现过订单状态异常,用户虽能自主下单,却无法实时追踪物流(虚拟商品的“物流”实质是信息交付),反而陷入“下单容易维权难”的困境。可见,若平台在商品管控与系统运维上投入不足,“轻松”便成了空中楼阁。

更深层的挑战在于,自助下单模式在“效率”与“安全”之间难以自然平衡,用户往往为“便捷”让渡部分权益。虚拟商品的特殊性在于其数字属性,卡密、授权码等一旦泄露或被盗用,用户便面临财产损失。部分平台为简化流程,弱化了账户安全验证——比如仅依赖短信验证码登录,未启用二次验证或设备绑定,给黑客利用撞库盗号留下可乘之机。更有甚者,一些中小平台缺乏正规支付牌照,引导用户通过私人转账或第三方平台支付,既无法享受交易保障,又面临资金被卷跑的风险。这种“轻安全”的设计逻辑,本质上是将运营成本转嫁给用户:平台用“无障碍下单”吸引流量,却用薄弱的安全体系埋下隐患。当用户发现“轻松下单”后还需耗费精力应对盗刷、纠纷等问题时,“辅助”便异化为“负担”。

从用户需求端看,卡盟自助下单平台的“轻松”适配度存在明显的群体与场景差异。对于熟悉数字操作、追求效率的年轻用户(如Z世代游戏玩家、中小商户),自助平台的流程透明与即时发货确实能提升购物体验——他们能快速识别商品规格,自主判断风险,且对“无售后”或“有限售后”有心理预期。但对于数字素养较低的中老年用户,或购买高价值虚拟商品(如企业软件授权)的场景,自助模式的弊端便暴露无遗:前者可能因误操作购买错误商品,后者则因缺乏专业指导而忽略授权条款细节。这揭示了一个残酷现实:卡盟自助下单平台的“轻松”,本质是“面向特定人群的效率优化”,而非“普适性的购物降负”。当平台将“自助”作为唯一服务模式,忽视用户群体的多样性需求时,“辅助”便成了部分用户的“障碍”。

那么,卡盟自助下单平台能否真正实现“轻松辅助购物”?答案藏在“技术能力”与“用户价值”的平衡中。未来,平台若想兑现“轻松”承诺,需在三个方向发力:其一,强化商品标准化管理,建立官方货源直供机制,对第三方商家实施资质审核与动态评级,从源头杜绝信息差;其二,升级系统安全架构,引入生物识别登录、区块链存证等技术,在效率与安全间建立防火墙;其三,探索“自助+人工”的混合服务模式,为复杂场景提供在线客服入口,让用户在“自主选择”与“专业支持”间灵活切换。

归根结底,卡盟自助下单平台的“轻松辅助”,从来不是技术的单向输出,而是用户需求与技术能力的双向奔赴。当平台能精准识别“何为轻松”、主动承担“如何让用户轻松”的责任时,虚拟商品交易的效率革命才能真正落地——否则,“轻松”便只是一句无法兑现的营销承诺,在用户一次次踩坑后,沦为电商生态中又一个被诟病的“伪需求”。