拼多多砍价卡盟靠谱吗?刷砍价真有优惠?这是许多参与拼多多“砍价免费拿”活动的用户心中的疑问。随着拼多多砍价模式的普及,“砍价卡盟”“刷砍价助力”等灰色服务应运而生,它们打着“0元拿手机”“轻松砍价成功”的旗号,吸引着急于达成目标的用户。但这些服务究竟是否可信?所谓的“优惠”背后是否隐藏着更大的风险?我们需要从运作模式、风险成本、合规性等维度深入剖析,揭开其背后的真相。

首先,明确“拼多多砍价卡盟”与“刷砍价”的本质。所谓“拼多多砍价卡盟”,通常指通过付费提供砍价助力服务的平台或社群,用户购买会员或单次服务后,卡盟会组织“砍价手”通过虚假账号或技术手段为用户砍价。而“刷砍价”则更直白,即利用脚本、机器人等自动化工具模拟真人操作,在短时间内完成大量助力。两者的共同点都是通过非正常手段绕过拼多多的真实用户互动机制,核心逻辑都是用“付费”替代“真实社交裂变”。但拼多多平台早已明确规定,禁止任何形式的刷量、虚假助力行为,这意味着从诞生之初,这些服务就游走在违规边缘。

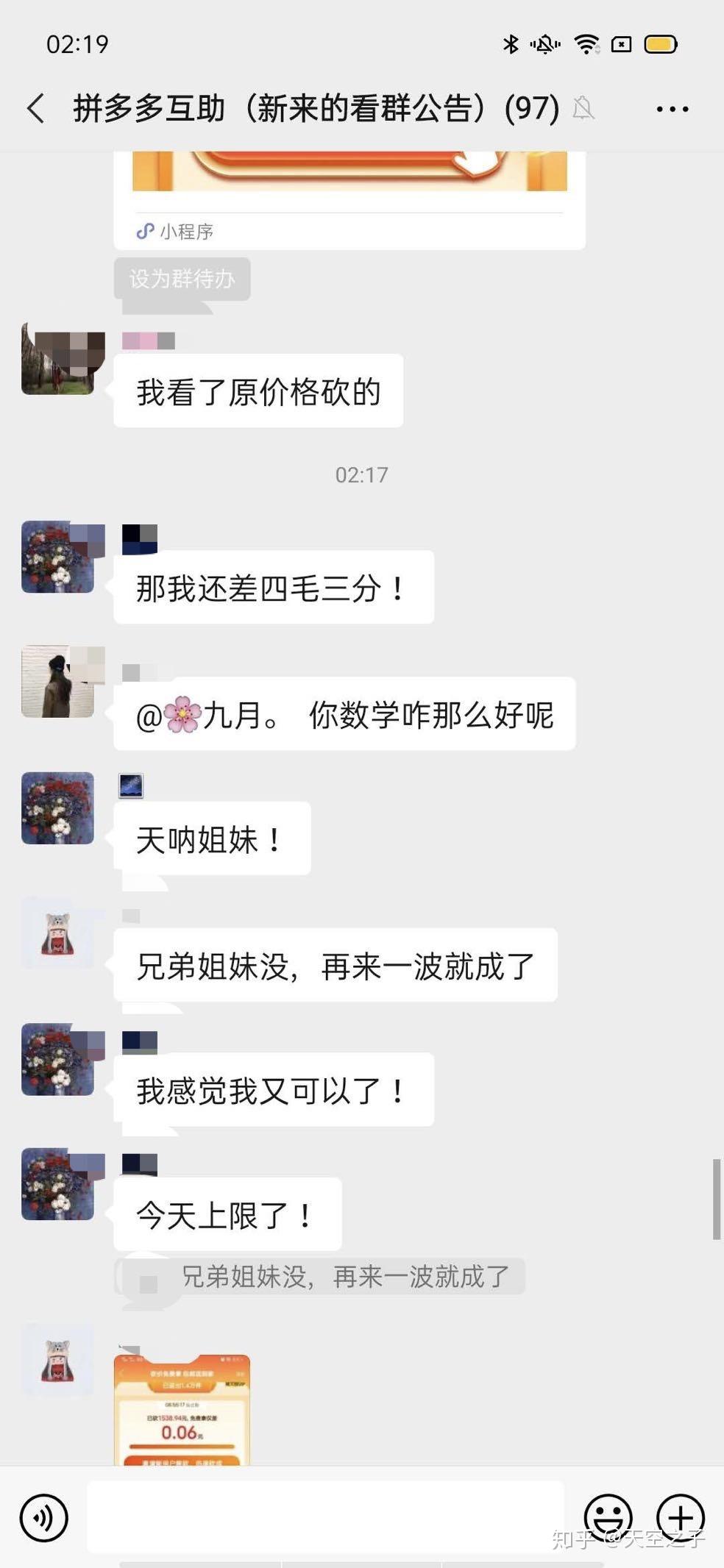

安全性是评估“砍价卡盟是否靠谱”的首要维度。用户将拼多多账号密码、手机号等个人信息提供给卡盟,相当于将账户安全完全交予他人。这些卡盟后台可能存在数据泄露风险,用户的账号可能被用于刷单、砍价等违规操作,导致账号被平台限制功能甚至永久封禁。更严重的是,部分卡盟会以“需要绑定支付密码验证身份”为由索要支付信息,直接威胁资金安全。曾有用户反馈,付费使用卡盟服务后,不仅砍价未成功,账号还被盗用,其好友被恶意拉入砍价群,造成隐私泄露和社交关系困扰。从平台规则看,拼多多对异常助力行为有严密的风控系统,短时间内来自同一IP的频繁砍价、无真实互动的助力账号(如头像统一、昵称异常)都会被识别,一旦触发风控,用户不仅无法完成砍价,还可能面临“砍价进度清零”的惩罚,此时卡盟往往会以“平台风控太严”为由推卸责任,用户维权无门。

再看“刷砍价真有优惠”的成本与收益问题。表面上看,用户通过付费服务省去了拉好友、求人帮忙的麻烦,似乎用“金钱换时间”的方式实现了“免费拿商品”的优惠。但仔细核算成本便会发现,这笔“优惠”并不划算。目前市面上砍价卡盟的收费标准不一,单次助力约0.1-0.5元,而多数高价值商品(如手机、家电)需要砍掉数千元,所需助力次数高达数万次,总费用可能高达数百元。例如某款原价3000元的手机,用户需砍价2999元,若按单次0.2元计算,仅助力费用就近600元,这还未算上会员费、保证金等附加成本。而商品本身在拼多多的日常售价可能已有折扣,叠加平台补贴后,实际到手价未必比直接购买低。更关键的是,刷砍价存在极高的失败风险:即使支付了高额费用,也可能因风控被系统判定为违规,导致砍价失败,最终“钱卡两空”。部分卡盟会承诺“未成功退款”,但往往设置苛刻条件(如需提供平台封号截图),或干脆以“已提供服务”为由拒绝退款,用户陷入“投诉无门”的境地。

从市场生态看,“拼多多砍价卡盟”的存在本质上是电商社交裂变模式异化的产物。拼多多通过“砍价免费拿”借助用户社交关系链实现低成本获客,这一模式本身并无问题,但当部分用户急于求成,试图通过捷径绕过规则时,灰色服务便有了生存空间。这些卡盟利用信息差,将平台正常的“社交裂变”包装成“付费服务”,甚至虚假宣传“内部渠道”“技术漏洞”,诱导用户上当。事实上,拼多多从未开放任何“官方砍价助力”接口,所有声称与平台合作的卡盟均为骗局。随着平台风控技术升级,AI识别、行为分析等手段已能有效过滤虚假助力,刷砍价的成功率正逐年下降,所谓“优惠”的空间被进一步压缩。

合规性是“砍价卡盟”不可逾越的红线。根据《电子商务法》《网络交易管理办法》等规定,通过虚假交易、刷单炒信等手段提升销量或虚假宣传属于违法行为,平台有权对违规账号进行处理,情节严重者可能面临行政处罚。参与刷砍价服务的用户,虽非直接违法,但客观上破坏了平台公平竞争环境,助长了灰色产业链,一旦涉及金额较大,甚至可能被认定为共同违法。从长远看,这类服务不仅损害用户自身利益,更会破坏电商生态的健康发展——当“免费”成为违规的借口,当“优惠”建立在灰色手段之上,最终损害的是所有市场参与者的信任。

对于普通用户而言,理性看待“拼多多砍价”才是正道。拼多多的砍价活动本质上是一种营销手段,其“免费”的背后是用户的社交时间成本和平台补贴,而非绝对的“无本万利”。与其将金钱和信息安全寄托于不靠谱的“砍价卡盟”,不如通过真实社交互动参与活动,即使未能成功,也能享受与朋友互动的乐趣。若确实希望购买商品,建议关注平台官方补贴、限时折扣等正规优惠渠道,用更透明、安全的方式享受电商发展带来的便利。毕竟,真正的优惠从来不是靠“钻空子”得来的,而是建立在规则与诚信之上的价值交换。