在拼多多平台的生态里,“销量”二字几乎是商家生存的命脉——它不仅直接影响流量分配,更潜移默化地塑造着消费者的信任决策。正因如此,“拼多多销量卡盟”这类宣称能“快速提升销量”的服务悄然兴起,让无数商家在流量焦虑与增长压力面前心动不已。但一个尖锐的问题随之浮现:这些销量卡盟,真的能从根本上解决销量难题,还是只是饮鸩止渴的数字游戏?

要回答这个问题,首先需要厘清“拼多多销量卡盟”的本质。简单来说,销量卡盟是灰色产业链中的“销量服务商”,它们通过技术手段或人工操作,为商家提供“虚假销量”服务——无论是模拟真实用户浏览、加购,还是直接完成下单交易,最终目的都是在短时间内将商品的销量数据“刷”上去。这类服务通常以“卡盟”形式存在,即一个聚合了大量“刷手”或“资源”的平台,商家按需购买“销量套餐”,即可获得对应的销量数据。从表面看,这似乎是一条捷径:一个新链接,通过销量卡盟将销量从0做到“月销万+”,便能迅速获得平台流量倾斜,吸引真实消费者下单。

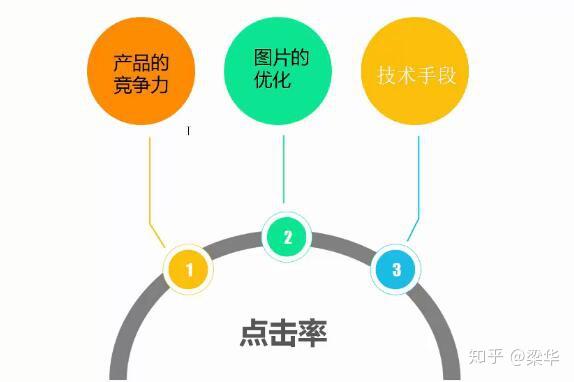

但销量卡盟的“短期见效”背后,隐藏着平台规则、消费者心理与商家长期发展的多重矛盾。 拼多多的流量分配机制并非单纯以销量为唯一指标,而是综合考量点击率、转化率、复购率、用户评价等多维度数据。销量卡盟提供的“虚假销量”,往往缺乏真实的点击和转化支撑——比如,一个销量为1万的商品,若其点击率不足0.1%,转化率低于0.5%,平台算法会迅速识别其“数据异常”,将其判定为“低质商品”,从而减少甚至切断流量供给。此时,商家不仅无法通过虚假销量获得持续流量,反而可能因“数据造假”面临平台处罚,包括但不限于商品降权、限制活动报名,甚至封店。事实上,拼多多近年来已投入大量资源升级风控系统,通过AI算法识别异常IP、异常交易行为,销量卡盟的“刷单”操作越来越容易被监测,商家依赖这类服务的风险正在指数级上升。

更深层的矛盾在于,销量卡盟破坏了消费者信任这一商业生态的基石。拼多多平台的用户画像中,“性价比敏感型”占比较高,这类消费者在购物时高度依赖销量、评价等“社交证明”做出决策。当商家通过销量卡盟营造出“热销假象”时,虽然可能短期内吸引部分消费者下单,但一旦消费者发现商品与描述不符、质量低劣,或是通过退货发现“销量异常”,便会迅速失去信任,不仅给出差评,还可能通过平台投诉机制举报商家。这种“信任透支”的代价是巨大的:一个差评可能需要数十个好评才能抵消,而一次投诉就可能导致商品搜索权重暴跌。更关键的是,在拼多多“社交裂变”的生态中,用户的真实口碑传播远比虚假销量更有价值——一个被真实消费者推荐的商品,其转化率可能是虚假销量商品的3-5倍,且用户粘性更强。

从商家长期发展的角度看,依赖销量卡盟无异于“饮鸩止渴”。它让商家陷入“数据依赖”的恶性循环:为了维持虚假销量数据,持续投入资金购买服务;为了覆盖成本,不得不提高商品价格或降低品质,进一步失去竞争力;最终,当平台流量规则收紧或消费者觉醒时,商家会发现自身已丧失通过真实运营获取流量的能力。反观那些拒绝销量卡盟、专注产品优化和用户运营的商家,虽然在起步阶段可能增长较慢,但每一步销量提升都建立在真实需求之上,用户复购率高、口碑积累扎实,反而能在平台生态中实现“厚积薄发”。例如,某拼多多家居商家曾尝试通过销量卡盟冲销量,结果因数据异常被平台降权,后转而聚焦产品细节优化和用户评价维护,半年内自然流量提升200%,复购率达到行业平均水平的3倍。

销量卡盟的兴起,本质上是商家在平台流量焦虑下的投机选择,但平台生态的进化正在让这种投机越来越难以为继。 一方面,拼多多等电商平台持续强化“真实消费”导向,通过“仅退款”“极速退款”等政策保障消费者权益,同时加大对虚假交易的打击力度;另一方面,消费者对“销量陷阱”的识别能力也在提升,越来越多的用户开始关注“追评”“视频评价”“买家秀”等更真实的反馈形式。这意味着,销量卡盟的“价值”正在快速衰减——它不仅无法帮助商家建立真正的品牌竞争力,反而可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。

对于拼多多商家而言,与其在销量卡盟的灰色地带冒险,不如回归商业本质:通过供应链优化降低成本、提升产品品质和服务体验、利用平台工具(如多多搜索、多多场景)精准触达目标用户、引导真实用户分享和复购。销量从来不是商业的目的,而是产品价值和用户信任的结果。当商家真正理解这一点,便会发现:拼多多的流量从不偏爱虚假的繁荣,它只会奖励那些让消费者“愿意复购”的真实价值——这,才是销量提升的唯一正解。