卡盟交易,作为在线虚拟卡买卖的便捷方式,正日益融入现代生活。从游戏点卡到礼品卡,再到各类虚拟商品,卡盟平台提供了高效、低成本的交易渠道。然而,随之而来的核心问题始终悬而未决:卡盟交易靠谱吗?如何避免在网络平台被骗?这些问题不仅困扰着普通用户,更考验着整个行业的健康发展。卡盟交易的可靠性并非绝对,它取决于平台的选择、用户的防范意识以及监管环境的完善。本文将从专业视角深入剖析这一议题,揭示其内在风险与应对策略,帮助读者在享受数字便利的同时,筑牢防骗防线。

卡盟交易的核心价值在于其便捷性和经济性。在数字经济蓬勃发展的背景下,虚拟卡交易已成为连接消费者与商家的桥梁。例如,游戏玩家通过卡盟平台快速购买点卡,节省了线下排队的时间;企业采购礼品卡时,卡盟提供了批量折扣和即时配送。这种模式不仅降低了交易成本,还促进了资源的优化配置。然而,其应用场景的广泛性也带来了潜在挑战。由于卡盟交易多涉及虚拟商品,平台上的信息不对称问题尤为突出。卖家可能提供虚假卡密,买家则面临支付后无法兑现的风险。这种价值与风险的并存,使得“卡盟交易靠谱吗?”成为用户热议的焦点。在专业领域,卡盟交易被视为一把双刃剑:它既能提升效率,也可能成为诈骗的温床。

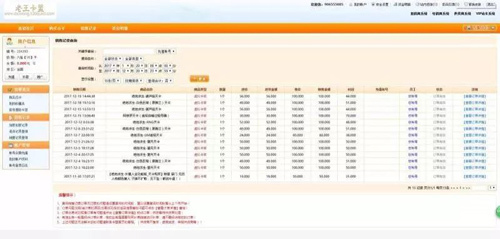

深入探讨卡盟交易的可靠性问题,我们必须直面其风险根源。卡盟交易并非天然靠谱,而是受制于平台监管缺失和用户防范不足。现实中,诈骗案例层出不穷:一些不法分子搭建虚假卡盟平台,以低价诱饵吸引用户支付,随后卷款跑路;另一些则通过钓鱼网站窃取用户信息,导致财产损失。据行业观察,这类诈骗往往利用了用户对“卡盟交易靠谱吗?”的盲目乐观。例如,在2022年,某知名卡盟平台因审核不严,导致大量虚假交易,用户损失达数百万元。这种风险不仅源于技术漏洞,更与平台的责任缺失相关——许多卡盟平台为追求流量,放松了对卖家的资质审核。此外,网络平台的匿名性加剧了问题:用户无法验证卖家的真实身份,交易过程缺乏透明度。因此,卡盟交易的可靠性并非黑或白,而是取决于平台能否建立有效的风控机制,用户能否保持警惕。

既然卡盟交易存在风险,那么如何避免在网络平台被骗?这需要一套系统性的防范策略。首先,选择可靠平台是基础。用户应优先考虑知名卡盟平台,如那些拥有正规牌照、用户评价高的服务商。这些平台通常采用多重验证机制,如实名认证和交易担保,降低欺诈风险。其次,交易过程中需保持警惕。例如,避免贪图低价——异常优惠往往是诈骗的信号;同时,使用第三方支付工具,如支付宝或微信支付的担保交易,确保资金安全。此外,用户应主动验证卖家信息:查看其历史交易记录、用户反馈,甚至通过官方渠道核实身份。在专业实践中,避免网络平台诈骗的关键在于主动教育和工具应用。例如,许多卡盟平台已引入AI反欺诈系统,实时监测异常行为;用户则需提升数字素养,定期更新密码、启用双重认证。这些策略并非一劳永逸,而是需要持续适应诈骗手段的演变。

从行业趋势和挑战来看,卡盟交易的未来发展既有机遇也有障碍。技术进步为防骗提供了新工具,如区块链可用于卡密溯源,确保交易透明;大数据分析能识别可疑模式,提前预警风险。然而,挑战依然严峻:监管滞后于技术发展,许多卡盟平台游走在法律灰色地带;用户教育不足,导致防范意识薄弱。此外,全球化背景下,跨境卡盟交易增加了复杂性,不同地区的法律差异可能被不法分子利用。专业洞察表明,卡盟交易的可靠性提升需要多方协作——平台应加强自律,政府需完善法规,用户则要成为主动的监督者。例如,某些领先卡盟平台已推出“用户举报奖励计划”,鼓励社区共治。这种趋势表明,卡盟交易并非注定不靠谱,而是通过创新和合作,可以逐步走向规范化。

卡盟交易的价值不仅体现在经济层面,更在于其社会意义。它为偏远地区用户提供了便捷的数字服务,促进了普惠金融和资源共享。例如,在乡村地区,卡盟平台让农民能轻松购买农业相关的虚拟服务,提升生产效率。同时,它推动了绿色经济,减少实体卡片的浪费。然而,这些价值的前提是交易安全。如果“如何避免在网络平台被骗?”得不到解决,卡盟交易的潜力将被风险侵蚀。专业角度强调,用户应将防范视为一种投资:时间投入于学习防骗知识,金钱投入于安全工具,最终收获的是信任和效率。平台方则需认识到,短期利益让位于长期信誉,才能在竞争中脱颖而出。

综上所述,卡盟交易靠谱吗?如何避免在网络平台被骗?答案并非简单的是非题,而是动态平衡的结果。卡盟交易的可靠性源于用户明智的选择和平台的担当。在数字时代,我们既不能因噎废食,放弃这一便利工具,也不能掉以轻心,沦为诈骗的受害者。通过结合平台审核、用户教育和技术赋能,我们可以在享受虚拟卡交易红利的同时,有效规避风险。最终,卡盟交易的未来取决于我们每个人的行动——选择可靠平台、主动防范诈骗,让这一数字工具真正服务于生活,而非成为负担。