当“卡盟代刷Q币”的广告以“安全、快速、低价”为标签铺满社交平台时,无数用户被吸引——花更少的钱、用更短的时间获得Q币,看似是性价比之选,但“靠谱吗”的疑问始终萦绕。这种模式究竟如何运作?低价背后的代价是什么?安全承诺是否只是营销话术?拆解“卡盟代刷Q币”的底层逻辑,才能看清其本质。

“卡盟”最初是游戏点卡、充值卡批发平台的简称,依托低价批发和渠道分销,为中小商家提供虚拟商品货源。而“代刷Q币”则是卡盟业务的延伸:用户在卡盟平台下单后,由第三方“代刷手”通过非官方渠道完成Q币充值,平台从中赚取差价。这种模式的核心是“信息差”——用户不知道代刷的实际操作路径,只看到“比官方便宜10%-30%”的表象。但“便宜”从来不是无条件的,当Q币作为腾讯的虚拟货币,其充值渠道受严格管控时,“代刷”的灰色属性已注定风险相伴。

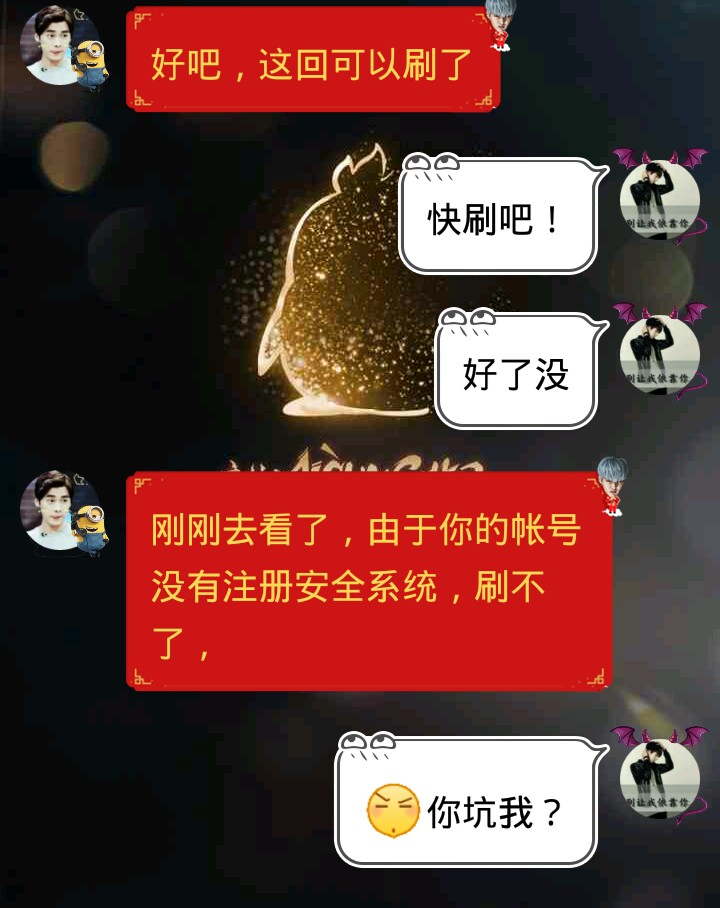

安全是代刷Q币最脆弱的环节。用户以为的“安全”,不过是平台页面上的“保障图标”和“客服承诺”,但实际操作中,代刷手常用的手段包括“利用漏洞充值”“盗用他人支付信息”“批量购买折扣卡密”等。腾讯的风控系统对异常充值极为敏感,一旦检测到非官方渠道的Q币流入,轻则冻结账户,重则永久封禁。曾有用户在第三方平台代刷100元Q币,到账后账户被提示“异常充值”,Q币被追回,还额外触发登录限制,最终申诉无果——这种案例在虚拟交易社区并不少见。更隐蔽的风险在于资金安全:卡盟平台大多要求“先付款后服务”,用户一旦完成支付,代刷手延迟发货、平台跑路的成本极低,毕竟虚拟商品交易难以追溯真实主体。

“快速”同样是精心设计的营销话术。官方Q币充值通常5分钟内到账,而代刷平台宣传的“秒到”往往有前提条件:仅限“大额套餐”或“特定时段”。实际上,代刷手需要批量处理订单,尤其是低价订单,常需排队等待“卡盟上游渠道”的货源。更有甚者,代刷平台会以“系统维护”“卡密缺货”为由拖延,用户耗费数小时甚至数天,最终可能只得到部分退款或敷衍的补偿。当“快速”变成“等待”,用户的时间成本被悄然转嫁,而平台却用“低价”作为挡箭牌,掩盖了效率低下的本质。

低价是代刷Q币最诱人的陷阱,也是最危险的诱饵。用户看到“100元Q币仅需85元”,自然会心动,却很少思考:腾讯作为正规平台,定价逻辑包含成本、运营和风控成本,代刷凭什么能长期低价?答案藏在灰色渠道里:部分代刷手通过“盗刷信用卡”“利用平台漏洞”“回收失效卡密”等非法手段获取Q币,成本几乎为零;还有的卡盟平台与境外黑产勾结,通过洗钱渠道购买低价Q币,再转卖给国内用户。这些“低价Q币”本质上是违法利益的变现,用户看似占了便宜,实则成了黑产链条的“最后一环”。曾有报道曝光,某卡盟平台因涉嫌非法经营Q币代刷,涉案金额超千万元,最终负责人被警方刑事拘留——而平台上的数千名用户,不仅损失了金钱,还可能因“涉嫌参与非法交易”被调查。

为什么明知风险,仍有用户前赴后继?根源在于“性价比焦虑”。学生党、游戏玩家等群体对Q币需求大,但预算有限,官方渠道的“原价充值”让他们觉得“亏”;部分用户曾通过代刷成功获利,便产生“侥幸心理”,认为“风险可控”;更有用户被“新人优惠”“限时折扣”吸引,一步步陷入代刷平台的复购陷阱。但虚拟商品市场的规则从未改变:所有“绕过官方”的交易,本质上都是对规则的挑战,而挑战规则的代价,往往由用户自己承担。

卡盟代刷Q币的生存逻辑,本质是“利用需求漏洞,转嫁风险成本”。平台用低价吸引用户,用快速制造信任,用安全承诺掩盖隐患,最终在用户与腾讯的风控体系之间游走。但随着腾讯对异常充值的打击力度加大,以及公安部对虚拟货币黑产的专项整治,卡盟代刷的生存空间正被急剧压缩。2023年以来,腾讯已封禁超百万个异常充值账户,多地警方破获“卡盟代刷洗钱案”,涉案金额从数十万到数千万不等——这些信号都在表明:代刷Q币的“红利期”已过,其“安全快速低价”的承诺,正在被现实击碎。

对用户而言,“靠谱”的Q币获取方式永远只有官方渠道。腾讯的充值体系虽然价格透明,但活动福利、会员折扣等机制,早已为不同需求的用户提供了合理选择。与其在代刷的灰色地带赌运气,不如关注官方活动的“充值返现”“节日折扣”,或是通过正规游戏平台、电商渠道的联名优惠获取Q币。毕竟,虚拟世界的每一分价值,都该建立在安全与合法的基石之上——当“低价”与“风险”绑定,“快速”与“陷阱”共存,卡盟代刷Q币的答案早已清晰:真正的“靠谱”,从来不是藏在暗处的捷径,而是对规则的敬畏与对自身权益的守护。