在虚拟商品交易生态持续扩张的背景下,668卡盟作为一类聚焦游戏充值卡、虚拟货币、点卡批发的交易平台,凭借其低门槛、高流通性的特点吸引了大量用户。然而,伴随交易规模的攀升,668卡盟交易中的诈骗风险也呈几何级增长,不少用户因缺乏风险识别能力,轻信虚假承诺或操作漏洞,最终导致财产损失。事实上,668卡盟本身并非“诈骗平台”,但其开放性的交易模式与监管滞后性,为不法分子提供了可乘之机。用户若想在668卡盟安全交易,必须穿透表象,理解风险生成的底层逻辑,掌握“避坑”的核心方法论。

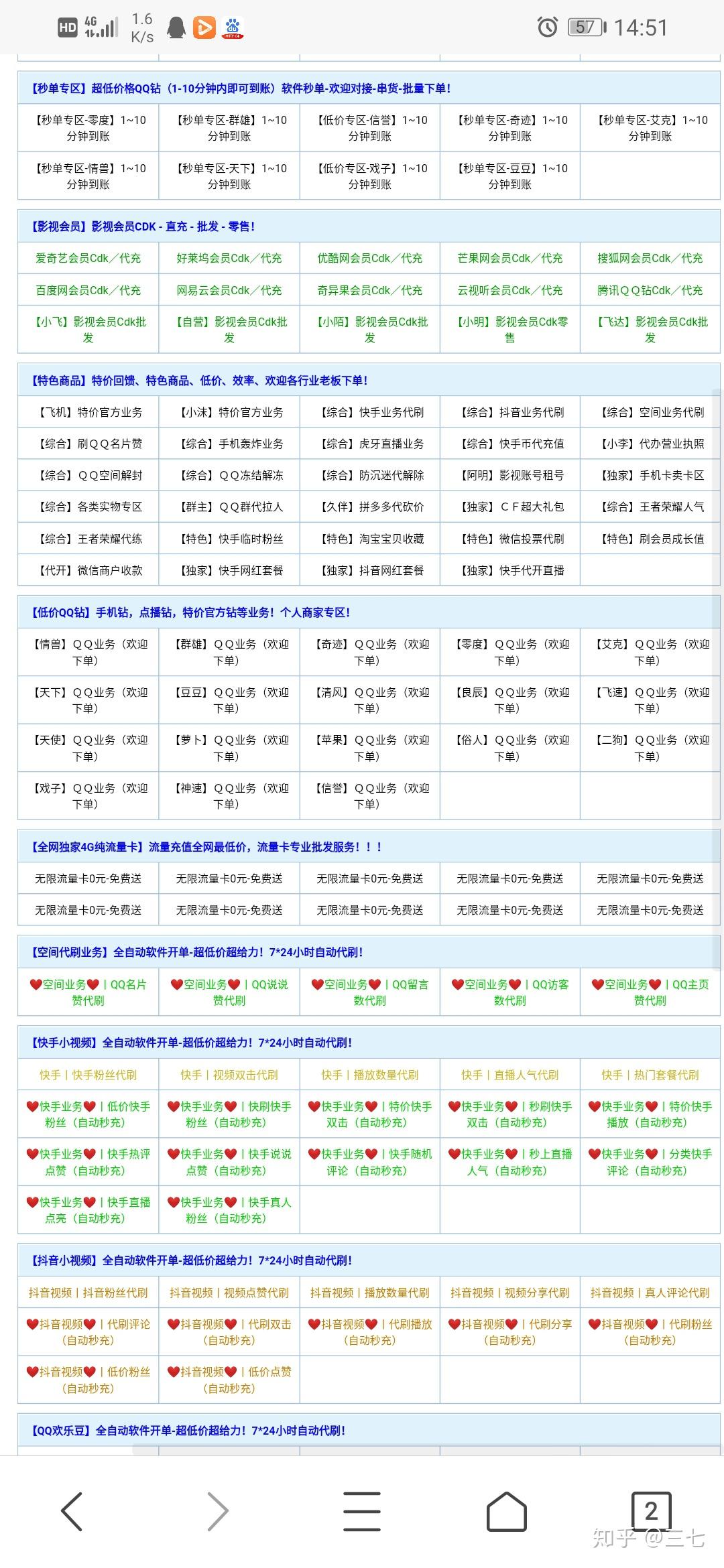

668卡盟的交易场景具有鲜明的虚拟商品特征:交易标的无实物形态、资金多通过第三方支付平台流转、用户身份隐蔽性强。这些特性天然滋生了三类典型诈骗手段。其一,“低价诱饵+虚假发货”。诈骗者常以远低于市场价的折扣吸引用户,例如声称“内部渠道折扣价”“批量清仓特惠”,诱导用户直接通过私人转账或非担保方式付款。一旦资金到账,对方便以“系统延迟”“库存不足”等借口拖延,最终失联。其二,“假冒客服+钓鱼链接”。部分诈骗者会伪装成668卡盟官方客服,以“账户异常”“交易冻结”为由,发送钓鱼网站链接,诱骗用户输入账号密码、支付验证码,进而盗取账户资金。其三,“虚假担保+卷款跑路”。个别平台或个人以“担保交易”为名,要求用户将资金转入其个人账户,声称“确认收货后放款”,实则利用信息差完成诈骗——虚拟商品一旦交付,用户难以追回资金。

这些诈骗手段的盛行,本质上是668卡盟交易生态中“信任机制”与“监管能力”双重缺失的结果。从平台端看,部分668卡盟运营方为追求流量,对入驻商户资质审核流于形式,甚至默许“无证经营”“空壳公司”入驻,导致交易主体真实性存疑。同时,平台纠纷解决机制不健全,用户遭遇诈骗后,往往面临投诉无门、举证困难的困境——虚拟商品交易的聊天记录、转账凭证虽可留存,但诈骗者 frequently 使用匿名账号,跨平台追责成本极高。从用户端看,贪图便宜与侥幸心理是诈骗得手的关键推手。多数用户在668卡盟交易时,更关注价格差异而忽视风险防控,对“低价”“秒杀”“独家渠道”等话术缺乏基本判断,主动跳出了官方担保渠道,为诈骗者打开了方便之门。此外,部分用户对虚拟商品交易的“不可逆性”认识不足,误以为“线上交易可随时撤销”,殊不知一旦完成私下转账,资金追回的概率微乎其微。

面对668卡盟交易中的风险陷阱,用户并非无计可施。建立“风险前置”的交易思维,是规避损失的核心前提。具体而言,需从三个维度构建防护网:其一,严守“官方渠道”底线。无论是充值卡购买还是虚拟货币兑换,务必通过668卡盟平台提供的正规入口操作,拒绝任何要求脱离平台担保的转账、汇款请求。平台内的商户选择也应优先考虑“认证商家”“高信誉评级”对象,查看其历史交易评价与投诉记录,警惕“新注册无评价”的异常账号。其二,强化“信息核实”意识。对于主动联系客服、商户的情况,需通过平台官方客服系统确认对方身份,不点击不明链接,不下载非官方APP。遇到“折扣促销”时,可通过比价工具或行业论坛核实价格合理性——若某商品价格仅为市场价的3-5折,极可能是诈骗诱饵。其三,留存“全程证据”习惯。交易过程中,与对方的聊天记录、转账凭证、平台订单号等关键信息需及时截图保存,一旦发现被骗,第一时间向平台投诉并报警,为后续维权提供证据支撑。

值得注意的是,668卡盟交易风险的降低,不仅依赖用户个体的谨慎,更需要平台与行业的协同治理。平台方应承担起“守门人”责任,严格落实商户实名认证制度,引入第三方资金存管机制,确保交易资金流向可追溯;同时完善纠纷仲裁系统,建立“先行赔付”规则,提升用户维权效率。行业协会则需推动建立虚拟商品交易黑名单制度,对诈骗账号、不良商户进行跨平台共享,压缩其生存空间。唯有将“用户谨慎”与“平台监管”相结合,才能让668卡盟这类交易平台回归“便利交易”的本质,而非成为诈骗滋生的温床。

在数字经济加速渗透的今天,虚拟商品交易已成为连接产业链上下游的重要纽带。668卡盟作为其中的典型代表,其价值在于降低了虚拟商品的流通成本,提升了交易效率。但效率与风险向来是一体两面,用户若想在668卡盟安全交易,就必须摒弃“天上掉馅饼”的幻想,以理性认知替代侥幸心理。真正的“交易智慧”,不在于追求最低价,而在于守住安全底线;不在于依赖平台兜底,而在于建立自我保护的能力。当每个用户都能成为风险的“第一道防线”,668卡盟生态才能实现从“野蛮生长”到“规范发展”的跨越,让虚拟商品交易真正服务于数字经济的繁荣。