网上卡盟提现不成功,用户第一时间往往将矛头指向平台,但问题真相远比“甩锅”复杂。这种涉及资金流动的异常,本质上是平台技术、用户行为、支付生态等多重因素交织的结果,需要拆解表象背后的系统性逻辑。卡盟提现失败从来不是单一维度的责任归属,而是交易链条中各环节风险耦合的体现,唯有厘清不同变量,才能避免非黑即白的判断,找到真正的问题根源。

一、技术链条的断裂:从用户操作到资金到账的全链路风险

卡盟提现看似是“点击提现→输入金额→到账”的简单操作,实则涉及前端用户界面、中端平台系统、后端支付接口的三重技术架构。任何一环的异常都可能导致“网上卡盟提现不成功”。前端层面,用户网络波动、浏览器缓存冲突、输入法兼容性问题,可能触发提交失败信号,但系统未及时反馈错误类型,让用户误判为平台故障;中端层面,平台数据库的索引错误、并发请求时的线程锁死、余额计算逻辑的代码漏洞,可能导致提现指令被系统“吞没”,既未到账也未提示失败;后端层面,第三方支付通道(如微信、支付宝或银行接口)的限流、参数校验失败、密钥过期等问题,会直接阻断资金流转,而平台若未建立实时监控机制,用户只能面对“提现中”的卡顿状态。这类技术问题本质上是系统健壮性的考验,而非平台主观“坑用户”,但若平台长期未优化故障节点,则难辞其咎。

二、用户行为的认知偏差:操作失误与规则误读的“伪平台问题”

大量“网上卡盟提现不成功”的投诉,源于用户对平台规则的忽视或操作流程的误解。部分用户未仔细阅读提现门槛(如最低提现金额、会员等级要求),在未达标时发起提现,系统自动拦截却未弹出明确提示,用户便归咎于平台“故意刁难”;还有用户在提现时填错银行卡号、姓名或手机号,导致支付机构返回“账户信息不符”的错误,平台客服虽能核实问题,但用户已因“提现失败”产生负面情绪;更有甚者,通过多账号刷量、利用漏洞套现等违规操作触发平台风控,账户被临时冻结,提现自然受阻,此类情况下平台限制提现是合规风控的必要措施,却被部分用户误解为“平台问题”。用户认知与平台规则之间的信息差,是导致“误判平台责任”的关键因素,平台若未在提现页面设置醒目的规则提示和操作引导,也需承担沟通不到位的责任。

三、支付生态的波动:外部政策与平台风控的动态博弈

卡盟提现离不开第三方支付机构的支持,而支付通道的稳定性直接受政策环境与行业风控影响。近年来,监管层对虚拟商品交易的合规性要求趋严,支付机构需对商户进行KYC(客户身份识别)和反洗钱审查,若卡盟平台未能及时提交合规资料,或交易模式被判定为“二清”(二次清算),支付通道可能被临时关闭,导致用户提现失败。此外,银行系统的限额调整(如单日转账上限)、节假日的清算延迟、甚至支付接口的版本升级,都会造成“提现不成功”的表象。平台作为支付服务的接入方,需实时监控通道状态并同步给用户,但若因支付机构突发政策调整导致通道中断,平台更多是被动应对者,而非责任主体。这种外部不可控因素的存在,要求平台建立“风险预警+用户安抚”的应急机制,而非将问题简单归咎于“技术故障”。

四、平台责任边界的界定:主动违规与被动风险的区分

并非所有“网上卡盟提现不成功”都能甩锅给外部因素,平台自身的主动违规或管理疏漏才是用户权益受损的核心痛点。部分小平台为追求利润,采用“拆东墙补西墙”的资金池模式,用新用户的充值款支付老用户的提现,一旦用户提现量激增,平台便以“系统维护”等借口拖延,最终可能跑路;还有些平台在提现时设置隐性门槛(如强制消费、收取高额手续费),或提现到账时间远超承诺的“T+0”“T+1”,这些属于平台主动违约的行为。此外,客服响应滞后、投诉处理流程混乱,也会让本可快速解决的提现问题发酵为信任危机。判断平台是否“有问题”,关键看其是否具备透明化的提现规则、实时的到账监控、高效的应急响应机制,以及是否将用户资金与平台自有资金隔离存放——这是区分“合规平台”与“问题平台”的分水岭。

五、用户应对策略:从盲目指责到理性维权的路径

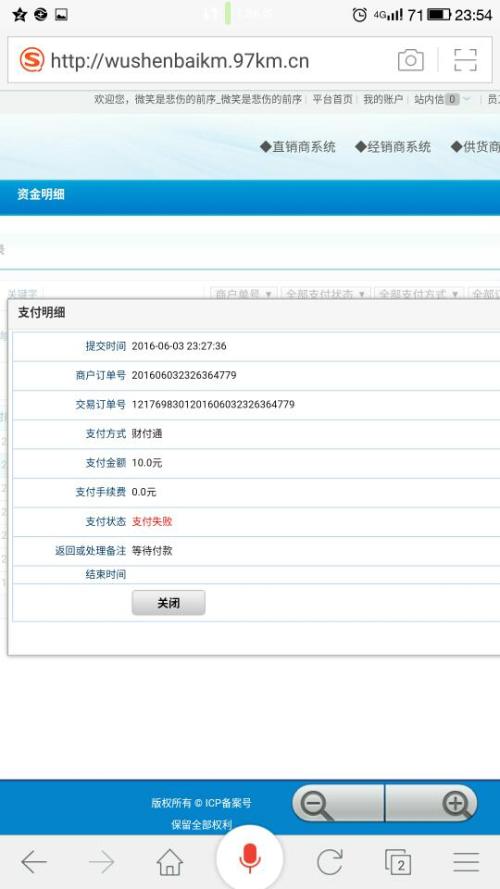

面对“网上卡盟提现不成功”,用户需避免情绪化的“甩锅”,而是通过系统排查定位问题:首先,检查个人信息(银行卡、手机号)是否正确,确认账户是否违规操作;其次,查看平台公告或客服通道,了解是否因系统维护、支付通道调整等客观原因导致延迟;若排除自身因素,要求平台提供提现失败的具体错误代码(如支付机构返回的“FAIL_REASON”),并留存充值记录、提现凭证、聊天记录等证据;对于长期拖延或拒绝处理的问题,可向监管部门(如网信办、支付清算协会)投诉,或通过法律途径维权。理性维权不仅是对自身权益的保护,也是对违规平台的市场出清,倒逼行业提升服务质量。

网上卡盟提现不成功,既是用户与平台之间的信任考验,也是整个虚拟商品交易生态健康度的缩影。平台需以透明化技术构建信任,用户需以理性认知规避风险,唯有双方在规则框架内协同,才能让“提现”这一动作从资金流动的终点,成为生态良性循环的起点。