在卡盟生态中,供货商的效率直接决定市场竞争力,而“刷钻软件”作为提升虚拟资产流通速度的工具,被广泛视为降本增效的利器。然而,当“下载卡盟供货商刷钻软件”成为搜索热词,一个更现实的问题浮现:这类软件真的能快速上手吗?表面上看,“一键操作”“即装即用”的宣传极具诱惑,但深入拆解其技术逻辑、应用场景与行业现状,会发现“快速上手”背后隐藏着多重门槛与隐性成本。

卡盟刷钻软件的核心价值,本质上是对“效率”的承诺。对供货商而言,手动处理大量虚拟钻号(如游戏点卡、平台会员等)的充值、激活与分发流程,不仅耗时耗力,还容易因人为失误导致订单错误。刷钻软件通过自动化脚本模拟用户操作,理论上能将原本需要数小时的工作压缩至几分钟,这便是其吸引市场的底层逻辑。但“快速上手”的前提,是软件与用户需求的精准匹配,而现实中,这种匹配往往需要经历从“下载安装”到“熟练应用”的漫长磨合期。

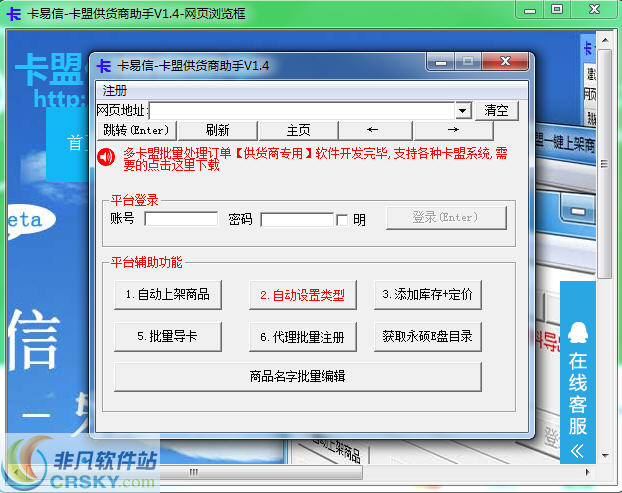

技术门槛是“快速上手”的第一道隐形关卡。市面上的刷钻软件大多宣称“无需编程基础”,但实际操作中,用户至少需要具备三项基础能力:一是对卡盟平台后台逻辑的理解,比如不同平台的订单接口、数据加密方式存在差异,软件若未提前适配,用户可能需要手动修改配置文件;二是基础的脚本调试能力,当软件出现“请求超时”“数据返回异常”等问题时,非技术人员只能束手无策;三是网络环境配置知识,部分软件需要通过代理IP池规避平台风控,用户若不熟悉代理工具的使用,极易触发平台的安全机制。这些技术细节往往被宣传文案刻意淡化,导致用户下载后才发现“快速上手”只是理想化的口号。

动态规则适配,让“快速上手”变成“持续学习”。卡盟平台的核心是虚拟资产的合规流通,因此其风控系统会不断升级以识别异常操作。刷钻软件的开发商需要持续跟踪平台规则变化,更新脚本逻辑,否则用户手中的软件很快就会失效。例如,某平台曾将“单IP单日充值次数上限”从100次下调至50次,依赖旧版本软件的供货商若未及时更新,就会因触发限流导致订单积压。这意味着,即便用户初期“快速上手”,后续仍需投入时间学习新规则、测试新版本,所谓的“一劳永逸”在快速迭代的行业生态中根本不存在。

风险控制成本,远高于“快速上手”的表面收益。刷钻软件的灰色属性,决定了其必然伴随合规风险。部分软件为追求“快速效果”,会采用模拟点击、伪造设备指纹等激进手段,极易被平台判定为恶意行为。一旦账号被封,供货商不仅面临资金损失,还可能影响与平台的合作关系。更隐蔽的风险在于数据安全——免费刷钻软件常捆绑恶意代码,会窃取用户的交易数据、客户信息,甚至银行账户。这些风险并非“下载安装”就能规避,反而需要用户具备较高的风险识别能力,而这对普通供货商而言,显然与“快速上手”的预期相去甚远。

行业生态的分化,让“快速上手”成为少数人的特权。在卡盟供货商群体中,技术实力与资源储备的差异,直接决定了刷钻软件的使用体验。头部供货商往往能定制化开发专属软件,与平台达成某种程度的“规则默契”,对他们而言,“快速上手”是真实存在的;而中小供货商只能依赖市面上的通用软件,不仅功能受限,售后服务也难以保障。此外,部分软件开发商为吸引用户,会刻意简化操作流程,但过度简化往往导致核心功能缺失,比如无法批量处理复杂订单、无法生成详细的数据报表,最终“快速上手”换来了“低效应用”,得不偿失。

真正的“快速上手”,需要技术与认知的双重升级。对刷钻软件而言,“快速上手”不应仅停留在操作层面的便捷性,更应体现在“低门槛适配”与“高容错性”上。理想的软件应当内置多平台兼容模块、自动更新规则库、提供可视化操作界面,让非技术人员也能通过拖拽组件完成流程配置。对用户而言,则需要摒弃“捷径思维”——下载刷钻软件不是为了“绕过规则”,而是为了在合规前提下提升效率。这意味着用户在使用前,必须充分了解平台规则、评估软件风险,甚至寻求专业人员的指导,这种“前置投入”才是“快速上手”的前提条件。

归根结底,“下载卡盟供货商刷钻软件”能否快速上手,本质上是一个“理想与现实”的博弈。软件开发商的过度宣传与用户对“效率捷径”的渴望,共同构建了“快速上手”的幻觉,但技术门槛、规则动态、风险控制等现实因素,不断拉长着从“下载”到“熟练应用”的距离。对供货商而言,与其盲目追求“快速上手”,不如将重心放在选择合规、稳定、可扩展的工具上,同时持续提升自身的技术认知与风险意识——毕竟,在虚拟资产流通领域,真正的“快速”,永远建立在扎实的基础之上,而非虚无缥缈的“一键操作”。