近年来,网络上流传着各种声称能“免费盗取QQ号”的卡盟软件,打着“技术突破”“一键获取”的旗号吸引下载,但这些所谓的“神器”真的能让人轻松拥有他人账号吗?答案是否定的——这类软件不仅无法实现承诺的“盗号”功能,反而是个人信息泄露的“定时炸弹”,甚至可能让使用者沦为犯罪链条的帮凶。

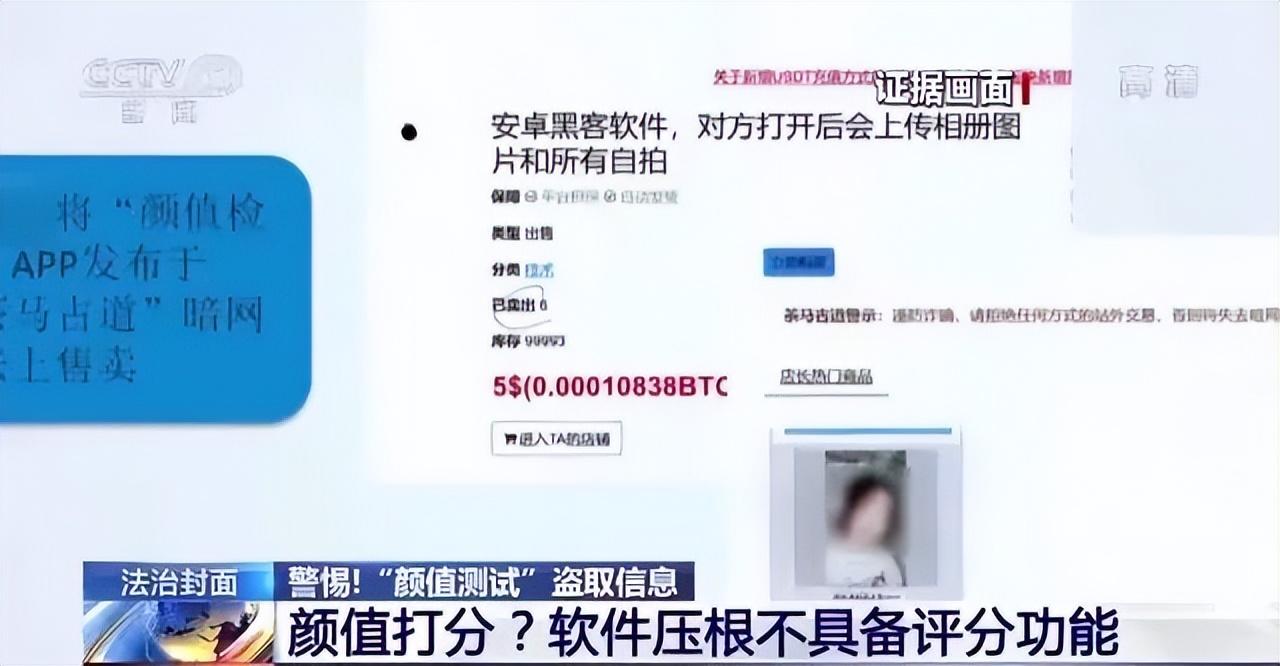

卡盟,本质上是指从事各类网络账号、游戏装备、虚拟货币等非法交易的灰色平台,其核心业务多为盗号、洗号、销赃等黑色产业。而所谓的“盗QQ号软件”,正是卡盟生态链中最具诱惑力的“引流工具”。这类软件通常通过短视频平台、社交群组、论坛贴吧等渠道传播,包装成“破解版”“增强版”QQ助手,或伪装成“好友隐身查看”“访客记录”等实用功能,诱导用户下载安装。然而,其技术内核却暗藏玄机:多数盗号软件实则为木马程序,一旦运行便会植入用户设备,悄悄窃取QQ账号密码、通讯录、聊天记录等敏感信息,甚至远程控制手机进行恶意操作。

从技术层面分析,盗QQ号软件的“盗号逻辑”往往利用了普通用户对网络安全知识的匮乏。一方面,部分软件通过钓鱼链接伪装成QQ官方登录页面,诱导用户输入账号密码,直接实现账号窃取;另一方面,更多软件采用“键盘记录”“屏幕截图”等隐蔽手段,在用户登录QQ时自动捕获账号信息,并通过加密通道上传至黑客服务器。值得注意的是,这类软件的传播者通常会刻意夸大“成功率”,声称“支持所有版本QQ”“无视验证码”,但现实中,腾讯早已构建了多重账号安全防护体系,包括设备锁、登录保护、异常登录提醒等,单纯依靠盗号软件几乎不可能突破官方安全防线。所谓“一键盗号”不过是吸引下载的噱头,用户下载后不仅无法盗取他人账号,反而会让自己账号“反被盗”。

更值得警惕的是,下载盗QQ号软件的用户往往成为个人信息泄露的直接受害者。这类软件在窃取目标QQ号的同时,也会将下载者自身的设备信息、通讯录、社交关系等数据同步上传。黑客可以利用这些信息进行“精准诈骗”,例如冒充用户身份向好友借钱,或利用通讯录信息进行电信诈骗;甚至可能将用户信息打包出售给其他犯罪团伙,用于非法营销、身份盗用等黑色产业链。曾有案例显示,某用户因下载盗号软件,不仅自己QQ号被盗,其绑定的银行卡资金也被盗刷,最终造成数万元经济损失——这充分印证了“下载盗号软件非但不能盗他人号,反而会让自己‘人财两空’”的现实风险。

从法律角度看,盗取QQ号行为本身就涉嫌侵犯公民个人信息罪、非法获取计算机信息系统数据罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百五十三条之一,违反国家有关规定,向他人出售或者提供公民个人信息,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。而下载、传播盗号软件的行为,即便主观上是为了“好奇”或“试用”,也可能构成帮助信息网络犯罪活动罪。近年来,公安机关已多次开展专项行动,打击卡盟及盗号软件产业链,大量相关制作者、传播者、使用者被依法处理,这警示我们:任何试图通过非法手段获取他人账号的行为,都将面临法律的严厉制裁。

那么,为何仍有不少人前赴后继地下载这类软件?究其根源,无非是“贪小便宜”心理和“技术猎奇”心理作祟。部分用户相信“免费午餐”,认为下载一个软件就能“不劳而获”获取他人账号,忽视了背后的安全风险;还有少数用户出于“技术炫耀”心理,试图通过盗号软件验证所谓“黑客技术”,却不知自己已沦为犯罪分子的“工具人”。事实上,真正的网络安全技术从来不会用于非法侵害他人权益,而是致力于构建安全、可信的网络环境。对于普通用户而言,与其冒险下载盗号软件,不如通过正规渠道学习网络安全知识,提高自身防护意识——这才是保护个人信息安全的“正道”。

面对卡盟盗QQ号软件的威胁,用户应建立“三不”原则:不下载来源不明的软件,不轻信“免费盗号”“破解神器”等虚假宣传,不随意点击陌生链接或扫描可疑二维码。同时,腾讯等平台已推出多重账号保护措施,用户应开启“设备锁”“二次验证”等功能,定期修改密码,避免在公共设备上登录QQ,从源头上降低账号被盗风险。一旦发现账号异常,应立即通过官方渠道冻结账号,并向公安机关报案,减少损失。

个人信息是数字时代的“身份证”,保护个人信息安全不仅是对自身权益的维护,更是对网络秩序的守护。卡盟盗QQ号软件所谓的“靠谱”,不过是犯罪分子精心编织的谎言,其背后是个人信息被肆意窃取、被非法利用的巨大风险。唯有树立正确的网络安全观,远离盗号软件等非法工具,才能在数字世界中安心畅游,让个人信息真正成为“安全资产”而非“危险负担”。