当用户在卡盟网页输入查询关键词却得不到任何结果时,这往往不仅是简单的网络故障,而是折射出平台底层逻辑、技术架构与运营策略的多重矛盾。卡盟作为虚拟商品交易平台,其信息检索系统的稳定性直接关系到用户体验与交易信任,而查询不到信息的问题,本质上是对平台技术能力、运营规范与用户认知的综合考验。要拆解这一现象,需从技术层、运营层、用户层及外部环境层四维切入,方能厘清问题根源。

技术层的“隐形门槛”是导致查询失败的首要原因。卡盟平台的信息检索依赖数据库索引、接口协议与算法逻辑的协同,任一环节的断层都会造成信息黑洞。例如,数据库索引设计若未充分考虑虚拟商品的SKU特性(如游戏区服、卡密类型、面额组合等),用户输入的复合关键词便无法匹配到底层存储的原始数据——这好比在无序的仓库中用模糊地址找货,结果自然可想而知。此外,接口异常也是常见症结:当后端服务因高并发负载崩溃、版本迭代导致API兼容性断裂,或缓存机制与实时数据不同步时,前端查询请求便会石沉大海。部分卡盟平台为降低成本,采用第三方开源检索框架却未做深度定制,面对海量动态商品数据时,检索引擎的容错能力与响应速度双双下滑,最终导致用户页面显示“暂无结果”或持续加载。更隐蔽的是爬虫屏蔽策略:平台为防止恶意爬取商品价格与库存,可能对频繁查询的IP进行限流或封禁,正常用户的检索行为因此被误伤,形成“查询不到信息”的假象。

运营层的“规则盲区”则让信息缺失问题雪上加霜。卡盟平台的商品信息具有高度动态性,卡密库存、价格浮动、上下架状态每分每秒都在变化,但运营层面的数据同步机制若存在延迟,就会造成信息断层。例如,某游戏点卡因供应商断供紧急下架,但后台系统未及时更新商品状态,用户仍能检索到该商品却无法下单——这种“可查不可用”的体验比直接查不到更伤用户信任。内容审核机制同样可能引发误杀:为规避合规风险,平台对“低价”“折扣”等敏感关键词进行自动过滤,却未建立人工复核通道,导致部分合规商品因标题含特定词汇被屏蔽检索。更值得警惕的是“信息降权”操作:平台为推广自营商品或高佣金合作商品,可能通过算法人为压低第三方商家的曝光权重,当权重低于阈值时,这些商品便从检索结果中“隐形”,用户即便精准输入关键词也一无所获。这种运营策略虽能在短期内提升平台收益,却长期破坏了信息检索的公平性,让用户对平台的信任度逐渐崩塌。

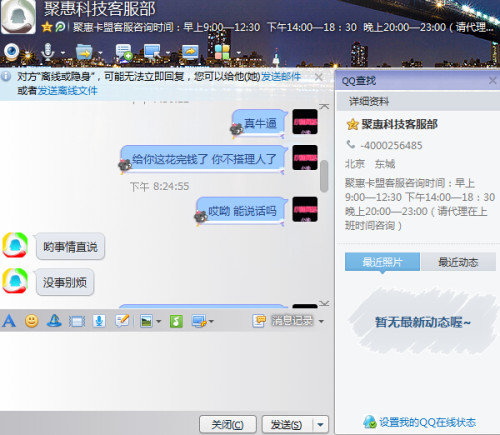

用户认知与操作偏差构成了问题被放大的另一重维度。多数用户习惯用自然语言进行查询,如“便宜点卡”“热门游戏充值”,但卡盟平台的检索系统多依赖结构化关键词(如具体游戏名称、面额、卡类型),自然语言与机器指令的错位导致匹配失败。部分用户对卡盟的业务逻辑认知不足,例如误以为所有商品都能通过“模糊搜索”找到,却忽略了平台对非标商品(如定制化服务)的检索支持有限。此外,用户端的技术问题也常被归咎于平台:浏览器缓存导致页面未更新最新数据、输入法联想造成的拼写错误、网络波动请求未成功发送等,都会让用户误以为“平台查不到信息”。值得注意的是,老年用户与低频用户对检索功能的熟悉度较低,他们可能不熟悉筛选条件的使用,或未注意到“区域”“类型”等必选项的默认设置,从而缩小了检索范围,最终得出“无结果”的结论。

外部环境的“不可抗力”同样不容忽视。网络基础设施的稳定性直接影响查询体验:在偏远地区或网络高峰时段,用户与卡盟服务器之间的连接可能出现丢包或延迟,导致检索请求超时失败。DNS解析异常则会让用户访问到镜像站点或错误节点,这些节点的数据库若未与主站同步,自然无法返回有效信息。政策监管环境的变化也是隐性因素:随着对虚拟商品交易合规性要求的提升,部分卡盟平台主动下架了敏感品类(如非官方游戏点卡),但未在检索系统中设置明确的提示机制,用户查询时仍会遭遇“信息消失”。此外,第三方服务的依赖性风险——如平台使用阿里云、腾讯云的检索服务,当底层云服务商出现故障时,卡盟的查询功能便会集体瘫痪,这种“链式反应”让平台的技术短板暴露无遗。

卡盟网页查询不到信息的问题,本质是技术理性与用户需求的错位——当平台过度强调“交易效率”而弱化“信息可及性”时,不仅会流失用户,更会暴露其在合规运营与长期发展上的短板。唯有将查询系统从“功能模块”升级为“信任桥梁”,通过技术架构的弹性优化、运营规则的透明化改造、用户引导的人性化设计,才能让每一次查询都成为平台价值的印证,而非信任的侵蚀。在虚拟商品交易竞争日益激烈的当下,解决“查不到”的痛点,或许正是卡盟从流量思维转向用户思维的关键转折点。