当用户在微信生态中反复尝试关注“卡盟通讯公众号”却始终无果时,这个问题背后折射出的并非简单的操作失误,而是涉及技术架构、运营策略、平台规则与行业合规的多维博弈。“为何卡盟通讯公众号关注不上?问题出在哪?”这一疑问,已成为连接用户需求与商业服务的关键痛点,需要从底层逻辑拆解其深层原因。

技术层面:接口配置与系统兼容性的隐形壁垒

公众号关注功能的正常运转,依赖微信开放平台提供的标准化接口与开发者端的精准配置。部分卡盟通讯公众号因早期开发时未及时更新接口版本,或使用了微信已废弃的“关注回调接口”,导致用户点击关注按钮后,请求信号无法正确传递至服务器。例如,某第三方服务商为卡盟通讯开发的关注插件,因未适配微信2023年推出的“静默关注”安全机制,用户端会显示“关注失败,请稍后重试”的通用报错,而后台日志却记录为“接口超时”。此外,服务器负载能力不足也是常见问题——当卡盟通讯推出限时优惠活动时,瞬时流量激增可能导致数据库响应延迟,关注请求在队列中堆积超时,最终被系统自动丢弃。这种技术层面的“隐形门槛”,往往因缺乏实时监控机制而被运营方忽视。

运营层面:违规内容与功能限制的连锁反应

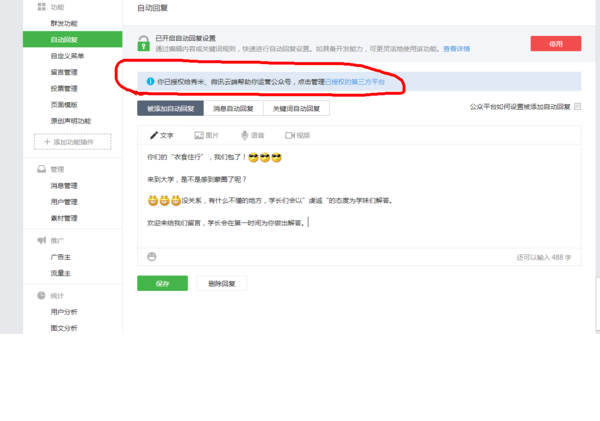

通讯类公众号因其涉及用户隐私与信息安全,一直是微信平台内容审核的重点对象。部分卡盟通讯公众号为快速引流,在自动回复菜单或历史文章中嵌入“话费充值”“虚拟卡密”等敏感关键词,触发微信“灰色业务”风控模型。一旦被系统判定为“诱导关注”或“违规营销”,公众号会被处以“限制新用户关注”的处罚,处罚期间即使正常操作也无法完成关注。更隐蔽的问题在于“关注链路劫持”——某些卡盟通讯公众号通过第三方工具修改默认关注路径,用户点击关注后跳转至外部H5页面,需填写手机号或下载APP才能“解锁关注”,这种绕过微信官方接口的行为,直接导致关注功能失效。此外,公众号主体资质缺失也是硬伤:若卡盟通讯的运营主体未完成“企业认证”或认证信息与实际业务不符,微信会主动关闭其关注入口,仅对已关注用户保留内容访问权限。

平台规则:行业监管与生态安全的必然筛选

卡盟业务本身处于“虚拟服务”与“灰色地带”的交叉区域,微信平台对此类公众号的监管始终保持着高压态势。根据《微信公众号运营规范》,涉及“虚拟商品交易”“话费代理”等业务的公众号,需提交《增值电信业务经营许可证》等额外资质。若卡盟通讯公众号未能提供合规证明,会被纳入“重点观察名单”,平台通过算法限制其搜索权重与关注转化率。这种“结构性限制”并非针对单一账号,而是行业合规性的必然筛选——当大量卡盟公众号因违规导流、信息泄露等问题被用户投诉时,平台会收紧整个类目的关注权限,导致合规账号“躺枪”。此外,微信对“频繁切换主体”“历史违规记录未清除”的账号会实施“关注功能永久封禁”,部分卡盟通讯公众号因早期运营不规范被标记,即使更换主体也无法恢复关注通道。

用户端:操作习惯与环境因素的认知偏差

值得注意的是,并非所有“关注不上”的情况都源于平台或运营方。部分用户因微信版本过低,不支持最新的关注接口协议,点击关注按钮时无任何响应;或因手机存储空间不足,导致公众号页面加载异常,关注按钮显示为灰色不可点击。更常见的是“认知偏差”——用户在搜索“卡盟通讯”时,可能误点名称相似的“山寨公众号”(如“卡盟通讯助手”“卡盟通讯服务”),这些账号通常未认证,关注后无法获取服务,从而误以为“官方公众号关注不上”。此外,企业微信与个人微信的权限差异也易造成混淆:若卡盟通讯使用“企业微信”提供服务,个人用户需通过“邀请加入”而非“公众号关注”的方式绑定,这一流程差异未被充分解释时,会被用户误判为“关注失败”。

行业趋势:合规化重构与用户信任的重建路径

随着虚拟服务行业监管趋严,“卡盟通讯公众号关注不上”的问题本质上是行业粗放式发展向合规化转型阵痛的体现。对于运营方而言,解决这一问题的核心在于“回归服务本质”:一方面需主动完成主体认证与资质备案,确保公众号信息透明可追溯;另一方面应优化技术架构,建立关注请求的实时监控系统,及时发现并修复接口故障。同时,用户教育同样关键——通过官方渠道明确“正确关注路径”,区分“公众号关注”与“企业微信加入”的差异,避免因操作误解导致体验流失。长远来看,只有当卡盟通讯行业彻底摆脱“流量至上”的短视思维,转而以合规运营与技术保障为基石,才能重建用户信任,让“关注”这一简单动作重新成为连接服务与用户的桥梁。

归根结底,“卡盟通讯公众号关注不上”并非孤立的技术故障,而是行业生态、平台规则与用户需求碰撞后的必然结果。唯有从技术合规、运营透明、用户沟通三方面同步发力,才能打破这一困局,让通讯服务的价值真正通过公众号触达每一位用户。