近期不少用户反馈,曾经活跃的卡盟平台突然无法提供刷课服务,课程刷量请求频频失败,后台提示“服务异常”“接口失效”等信息。这一现象并非偶然,而是多重因素交织的结果,更暴露出刷课行为背后潜藏的巨大风险。卡盟刷不了课?原因何在?风险巨大,务必警惕!这不仅是技术迭代下的必然结果,更是行业乱象与监管收紧的双重警示。

技术反制升级,刷课工具失效成主因

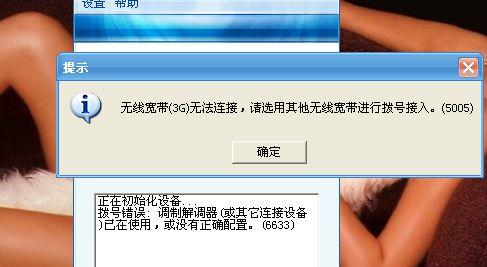

课程刷课服务的核心逻辑,是通过模拟用户操作、突破平台反作弊机制,实现课程播放量、完成量的虚假增长。然而近年来,各大在线教育平台已将反作弊技术升级为“AI行为分析+多维度核验”体系。例如,平台通过监测用户鼠标轨迹、键盘敲击频率、视频播放进度波动、IP地址异常等数据,可精准识别非真人操作行为。卡盟平台依赖的“自动化脚本”“批量模拟器”等工具,在AI识别面前已无处遁形——当脚本触发“连续5分钟无鼠标移动”“视频倍速播放却答题正确”等异常规则时,系统会自动拦截刷课请求并标记账号风险。此外,课程平台还引入了“人脸识别签到”“课堂互动随机点名”等实时核验手段,进一步压缩了刷课操作的空间。技术层面的围追堵截,让卡盟刷课从“可能”变为“不可能”,工具失效直接导致服务无法提供。

监管政策收紧,灰色地带遭精准打击

卡盟平台的生存根基,在于游走在法律与规则的灰色地带。其提供的刷课服务本质是“流量造假”,违反了《网络安全法》中“不得提供虚假流量”的规定,也侵犯了教育平台的公平竞争权益。2023年以来,网信办开展的“清朗·网络平台流量造假”专项整治行动中,明确将“刷课服务”列为重点打击对象,多地公安机关查处了利用卡盟平台组织刷课、牟利的犯罪团伙,涉案金额从数万到数百万不等。监管部门的雷霆行动,让支付渠道、服务器提供商等上下游企业开始主动与卡盟平台切割——微信、支付宝等支付接口因“涉嫌违规交易”被关闭,云服务商因“提供违法网站托管服务”被约谈,卡盟平台失去了赖以生存的资金流和技术支持。政策层面的“釜底抽薪”,使其从“无法刷课”走向“无法存活”。

用户需求迭代,刷课价值被市场抛弃

更深层次的原因在于,用户对“刷课”的需求本身正在消退。过去,部分学生为快速完成学校网课任务、刷取“学习时长”,职场人为伪造“职业培训记录”,选择通过卡盟平台走捷径。但随着教育评价体系改革,“重过程轻结果”成为主流,课程平台增加了“课堂互动质量”“作业完成度”“考试通过率”等考核维度,单纯刷取播放量已无法体现真实学习效果。同时,用人单位在招聘时更注重“实际能力”而非“课程数量”,刷课证书的含金量持续贬值。当用户意识到“刷课无用”甚至“刷课有害”后,卡盟平台的核心客户群体逐渐流失,需求端的萎缩让其失去了维持运营的动力。

刷课风险巨大,用户权益面临多重威胁

卡盟刷不了课,或许是用户“因祸得福”——若继续依赖此类服务,将面临不可预估的风险。首当其冲的是信息安全风险:注册卡盟平台时需提供手机号、身份证、支付账号等敏感信息,部分平台甚至要求绑定学信网账号。一旦平台倒闭或被查处,用户信息会被批量贩卖,用于电信诈骗、精准诈骗等违法犯罪活动。其次是财产损失风险:许多卡盟平台采用“预付费”模式,用户充值后若平台突然关停,预付款将血本无归;更有甚者,以“刷课失败需补单”为由诱导二次付费,实则卷款跑路。更严重的是法律风险:根据《刑法》第二百二十五条,从事非法经营情节严重的,可处五年以下有期徒刑或拘役,并处或单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。用户若组织刷课或为刷课提供技术支持,可能构成共同犯罪。此外,刷课行为一旦被学校或平台发现,轻则课程成绩作废、账号封禁,重则影响评优评先、学位授予,甚至被记入个人诚信档案。

回归学习本质,警惕“捷径陷阱”

卡盟刷不了课的现象,本质是市场对“投机取巧”行为的自然淘汰。学习没有捷径,真正的知识获取需要投入时间与精力,需要主动思考与实践。与其在灰色地带冒险,不如选择正规学习途径:利用高校慕课平台(如中国大学MOOC、学堂在线)的免费优质课程,通过“学习通”“雨课堂”等工具参与互动,或借助图书馆、在线数据库拓展知识储备。教育部门已明确表示,将严厉打击学术不端行为,建立“学习过程全记录”机制,唯有脚踏实地,才能实现真正的成长。

当“刷不了课”成为卡盟平台的最终结局,或许正是行业回归理性的开始——唯有摒弃侥幸心理,以真才实学为舟,才能在教育之行的浪潮中行稳致远。