在卡盟平台运营或使用过程中,“卡盟刷不到分”已成为许多用户和运营者共同面临的棘手问题。无论是为了获取虚拟商品兑换资格、提升会员等级,还是通过积分变现,积分获取的异常直接影响用户体验和平台生态的稳定性。当用户反复尝试充值、完成任务、参与活动却始终无法获得积分时,焦虑与无助感随之而来——这不仅是个体操作层面的困扰,更折射出卡盟行业在积分体系设计、技术运维和规则透明度上的深层挑战。要破解这一难题,需从问题根源切入,结合行业逻辑给出系统化解决方案。

一、卡盟刷不到分的核心原因:从操作漏洞到系统壁垒

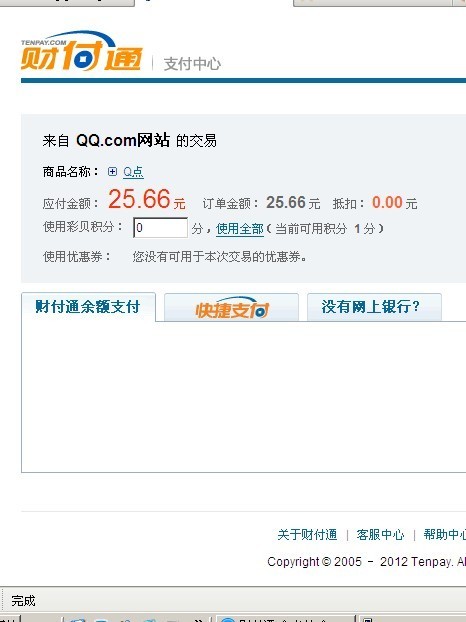

“卡盟刷不到分”并非单一因素导致,而是多维度问题交织的结果。首先,用户操作层面的失误是常见诱因。例如,部分用户为“快速刷分”,会使用第三方脚本或模拟器进行批量操作,这类行为触发平台的反作弊机制后,系统会自动拦截积分发放,甚至冻结账户。其次,平台技术架构的漏洞也可能导致积分计算异常。比如,充值接口与积分系统未实现实时同步,用户完成支付后,因网络延迟或数据库缓存问题,积分未及时到账;再如,活动规则与积分发放逻辑存在冲突,用户看似满足条件,实则因规则优先级设置错误被排除在外。此外,卡盟行业长期存在“规则不透明”的顽疾——部分平台为控制积分成本,频繁调整获取条件却不及时公示,用户仍在按旧规则操作,自然“刷不到分”。最后,外部环境因素不可忽视:如银行系统限额导致支付失败但平台未收到回调、运营商短信拦截影响验证流程等,均可能间接造成积分获取中断。

二、解决路径:从用户自救到平台优化的双向奔赴

面对“卡盟刷不到分”,用户并非完全无计可施,但需摒弃“走捷径”心态,采取科学排查步骤。第一步,自查操作合规性。确认是否使用了非官方工具、是否在活动有效期内完成操作、是否满足积分获取的最低门槛(如充值金额、任务完成度)。例如,某平台要求“连续7天登录”才能获得每日积分,若用户中途断签,即便后续补签也无法补发。第二步,留存关键凭证。支付成功截图、活动参与记录、系统提示信息等都是与客服沟通的核心依据,避免因“空口无凭”陷入维权困境。第三步,主动触达官方渠道。优先通过平台内置客服系统提交工单,详细描述问题发生的时间、节点及异常表现;若客服响应滞后,可尝试通过官方社群或合作方渠道反馈,部分卡盟平台的社群运营人员拥有“绿色通道”权限,能快速定位技术故障。

然而,用户的“自救”终究是被动应对,根治“刷不到分”还需平台端主动作为。其一,优化积分系统的实时性与容错性。引入分布式事务处理机制,确保支付、任务、积分模块的数据一致性;设置积分异常自动检测报警,当用户反馈量突增或某接口失败率超过阈值时,运维团队可快速介入排查。其二,提升规则透明度。在平台首页设置“积分规则”专区,明确标注获取路径、有效期、限制条件,并通过弹窗、站内信等方式推送规则变更通知;对于复杂活动,可提供“规则计算器”工具,让用户提前预判积分收益。其三,建立争议解决机制。针对“刷不到分”的投诉,设立专人专岗负责审核,若确系平台方责任,应主动补发积分并给予适当补偿(如额外赠送10%积分),以挽回用户信任。

三、行业反思:积分体系如何从“流量工具”转向“价值纽带”

“卡盟刷不到分”的频繁出现,本质上是部分卡盟平台将积分异化为“流量密码”的恶果。为追求短期用户增长,平台推出高诱惑积分活动,却因技术准备不足或规则设计缺陷导致无法兑现承诺,最终透支用户信任。事实上,健康的积分体系应成为连接用户与平台的价值纽带:对用户而言,积分是参与生态的“数字凭证”,需具备稳定、可预期的获取价值;对平台而言,积分是用户行为数据的“采集器”,通过分析积分获取路径,可优化产品功能、提升用户粘性。

未来,卡盟行业的积分体系需向“精细化运营”转型。一方面,引入分层积分机制,根据用户贡献度(如消费频次、内容互动、社交传播)设置差异化积分获取系数,避免“一刀切”规则;另一方面,探索积分场景多元化,不仅支持虚拟商品兑换,还可与线下商户合作、接入公益捐赠通道,让积分具备“跨平台价值”,从而提升用户主动获取积分的意愿。此外,行业需建立统一的积分标准与监管机制,由第三方机构对平台的积分规则透明度、技术稳定性进行评估,定期发布“白名单”与“风险提示”,引导用户选择合规平台。

卡盟刷不到分,看似是技术故障或操作失误,实则是行业野蛮生长后的“阵痛”。对于用户而言,保持理性、善用规则是应对之道;对于平台而言,唯有将“诚信”与“技术”作为立身之本,才能让积分真正成为连接用户与生态的桥梁。当每个积分都承载着真实的价值交换,当每一次操作都有迹可循、有责可依,“刷不到分”的焦虑终将消散,卡盟行业也将迎来更健康的发展生态。