卡盟里的钱提取难,是何原因导致无法提现?这一问题已成为虚拟商品交易平台中用户权益受损的典型缩影。作为以虚拟商品交易为核心的平台,卡盟本应充当资金流转的中介,却在提现环节屡屡成为用户痛点。究其根源,提现难并非单一因素所致,而是平台运营模式、监管环境、技术风控及行业生态等多重矛盾交织的必然结果。

一、平台运营模式:资金池管理与提现审核的双轨陷阱

卡盟提现难的核心症结,往往藏匿于平台自身的运营逻辑中。多数卡盟平台采用“预付款模式”,用户需提前充值资金至平台账户,再购买虚拟商品(如游戏点卡、话费充值码等)。这种模式下,用户资金实质上被平台以“账户余额”形式集中管理,形成隐秘的“资金池”。部分平台为追求短期收益,将这部分沉淀资金挪用于高风险投资或平台运营扩张,一旦投资失败或资金链断裂,用户提现便直接面临“无钱可提”的窘境。

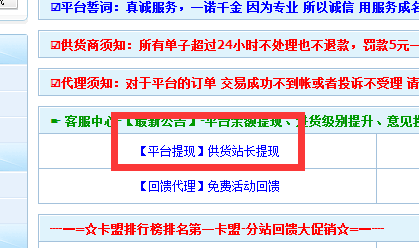

更值得警惕的是提现审核机制的随意性。不少卡盟平台在用户申请提现时,以“账户异常”“涉嫌违规操作”“未完成交易流水”等模糊理由拒绝审核,却从未提供明确的违规证据或申诉渠道。这种“单方面解释权”的滥用,本质上是平台通过设置提现壁垒,迫使资金滞留体内,维持虚假的“活跃用户”与“交易规模”。当用户质疑时,平台常以“系统维护”“风控升级”等借口拖延,进一步加剧资金提取的难度。

二、监管真空与合规缺失:灰色地带的野蛮生长

卡盟行业长期处于虚拟商品交易与金融服务的模糊边界,缺乏明确的监管主体与合规标准。从法律属性看,卡盟既涉及《电子商务法》规范的商品交易,又触及《非银行支付机构网络支付业务管理办法》约束的资金结算,但实际监管中却常陷入“无人管、管不全”的困境。

一方面,平台注册门槛低,仅需简单备案即可上线运营,对实缴资本、风险准备金等关键指标缺乏强制要求,导致部分平台“空壳运营”,一旦出现提现危机,便直接跑路失联。另一方面,监管部门对虚拟交易平台的资金流向监控不足,平台可轻易通过“个人账户”“地下钱庄”等方式转移资金,用户维权时难以追溯资产去向。这种监管滞后性,使得卡盟平台在合规成本与违规收益的权衡中,更倾向于牺牲用户权益换取生存空间。

三、用户操作风险与平台责任的错位:规则模糊下的“背锅”游戏

在卡盟提现难的叙事中,用户常被归咎为“违规操作”的责任方,但平台规则制定的模糊性,才是问题的根源。多数卡盟平台的用户协议冗长复杂,其中关于“禁止刷单”“禁止跨区域交易”“禁止低价转卖”等条款定义宽泛,甚至存在自相矛盾之处。例如,部分平台既允许用户通过“低价促销”引流,又将“低于市场价销售”列为违规行为,用户在操作中极易触碰“隐性红线”。

当用户触发平台预设的“违规”条件时,账户往往被瞬间冻结,提现功能直接失效。更不合理的是,平台鲜少提供违规操作的实时提醒与申诉机制,用户往往在资金无法提现后才发现“踩坑”。这种“先冻结,后解释”的处置逻辑,本质上是平台将自身经营风险转嫁给用户:通过扩大“违规”认定范围,减少资金流出压力,同时以“用户违规”为借口规避责任。

四、技术风控滞后与行业生态畸形:从“服务者”到“收割者”的异化

卡盟平台的技术投入与风控能力,与其业务规模严重不匹配。多数平台将资源集中于前端营销,吸引新用户充值,却在后端风控系统上“偷工减料”。例如,部分平台采用简单的“IP地址检测”判定异常交易,却未考虑用户动态IP、多设备登录等正常使用场景,导致大量用户因“异地登录”“频繁切换设备”等误判被限制提现。

更深层的矛盾在于行业生态的畸形化。随着竞争加剧,部分卡盟平台从“服务者”异化为“收割者”:通过“高返利”“零手续费”等噱头吸引用户充值,再以“提现需缴纳保证金”“提现手续费高达30%”等名目克扣资金,甚至直接关闭提现通道。这种“拉新-充值-限制提现-跑路”的恶性循环,不仅损害用户利益,更让整个行业陷入信任危机,形成“劣币驱逐良币”的生态困境。

卡盟里的钱提取难,表面是技术或操作问题,实则是平台逐利性、监管缺失与行业失序的综合症候。用户资金被困,不仅是经济损失,更是对虚拟交易信任体系的瓦解。破解这一困局,需要平台回归“中介”本质,建立透明的资金托管与提现机制;监管部门需加快填补虚拟交易监管空白,明确平台合规红线;用户更需提升风险意识,警惕“高收益”陷阱,选择有资质、口碑可靠的平台。唯有多方合力,才能让卡盟等虚拟交易平台真正服务于用户,而非成为吞噬资金的“无底洞”。