在微信生态的流量竞争中,“点赞”已超越简单的社交互动,成为衡量内容价值与账号权重的核心指标。这种需求催生了独特的产业链——通过淘宝平台购买微信点赞服务,成为部分用户快速提升社交影响力的“捷径”。但这一操作背后,是平台规则、商业逻辑与社交本质的复杂博弈,其价值与风险同样值得深究。

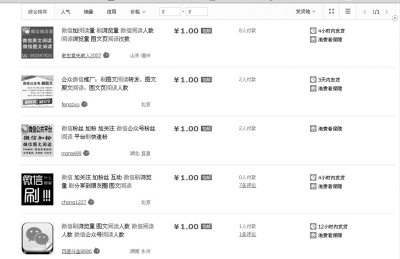

微信刷赞的本质是将社交情感异化为可交易的数据商品。微信作为强社交平台,点赞行为本应是用户真实情感的流露,承载着内容认同与关系维系的双重功能。但在商业化和流量焦虑的驱动下,点赞逐渐被量化为“社交货币”——高点赞量意味着内容受欢迎、账号有影响力,进而能吸引粉丝、促进转化(如微商带货、知识付费)。这种量化需求直接催生了“刷赞”市场,而淘宝凭借成熟的虚拟商品交易体系、庞大的商家基数和便捷的支付流程,自然成为这一服务的“中转站”。在淘宝搜索“微信刷赞”,会出现大量相关商品,标注“真实IP点赞”“24小时快速上量”“包退包换”等关键词,价格从10元(100个赞)到数百元(上万赞)不等,形成标准化的服务套餐。

从需求侧看,淘宝刷赞服务的吸引力源于“效率”与“成本”的双重考量。对个人用户而言,无论是朋友圈的“精致生活”展示,还是视频号内容的冷启动,高点赞量都能快速建立社交信任感,满足虚荣心或商业目的(如求职时展示“人脉广”)。对商家而言,公众号文章、小程序活动的高点赞能提升算法推荐权重,吸引自然流量,投入远低于广告投放。例如,某美妆商家通过淘宝购买500个公众号文章点赞,单篇阅读量提升30%,带动产品销量增长15%,这种“低成本高回报”的逻辑让刷赞成为部分商家的“流量捷径”。淘宝平台的商家则抓住这一需求,通过整合“点赞资源”(如兼职用户、机器脚本)提供标准化服务,形成“需求-供给-交易”的闭环。

然而,这种“捷径”背后隐藏着多重风险与挑战。首先是平台的反作弊机制。微信早已构建起覆盖点赞行为的反作弊矩阵:通过分析点赞时间(如凌晨集中点赞)、来源设备(同一IP批量点赞)、用户行为轨迹(无浏览直接点赞)等数据,能精准识别异常点赞。一旦被判定为刷赞,轻则删除虚假数据、降权展示,重则封禁账号功能。某MCN机构曾因批量给客户视频号刷赞,导致5个账号被限制朋友圈分享,流量断崖式下跌,得不偿失。其次是淘宝平台的合规风险。虚拟商品交易中,“刷赞”游走在灰色地带——违反《微信外部链接内容管理规范》,也涉嫌《电子商务法》禁止的“虚假或者引人误解的商业宣传”。近年来,淘宝多次开展“虚拟商品专项整治”,下架大量刷赞、刷粉类商品,对违规商家扣除信用分甚至封店,让服务的稳定性大打折扣。

更深层的挑战在于社交信任的瓦解。点赞本是连接人与内容的纽带,当数据被“刷”出来,其社交属性便被异化为“数字泡沫”。用户发现点赞量高的内容未必有价值,反而可能因虚假数据产生反感,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。对商家而言,刷赞带来的虚假繁荣无法沉淀真实用户,长期反而损害品牌公信力。某服装店主长期刷赞维持“爆款”形象,却因复购率低、评价差最终倒闭,印证了“数据造假易,口碑养难”的道理。

从行业趋势看,淘宝刷赞服务的兴衰本质是流量焦虑与监管博弈的缩影。随着微信算法持续优化“真实互动”权重(如点赞、评论、转发占比),刷赞的效果已大不如前;同时,监管趋严让商家和淘宝平台的合规成本上升,倒逼行业向“真实互动”转型。部分淘宝商家开始尝试“任务式点赞”——通过微信任务平台引导用户真实点赞(如“关注公众号并点赞可获得1元红包”),虽规避了直接刷赞的风险,但仍面临微信“诱导分享”的合规审查。未来,随着平台对“数据真实性”的要求不断提高,单纯依靠数据堆砌的刷赞模式将逐渐式微,取而代之的可能是“内容质量+精准运营”的长期主义。

归根结底,“用淘宝给微信刷赞”是流量竞争中的短期投机,其价值仅停留在数据层面的虚假繁荣。微信生态的核心始终是真实连接与内容价值,脱离这一本质的任何“捷径”终将付出代价。对用户而言,与其沉迷于点赞量的数字游戏,不如深耕内容创作、提升社交信任——毕竟,真正的社交影响力,从来不是“刷”出来的,而是“做”出来的。淘宝作为平台,也需明确虚拟商品的合规边界,引导商家从“流量造假”转向“价值创造”,这才是健康商业生态的应有之义。