在内容流量竞争日益激烈的当下,一条评论能否成为热评、能否收获高赞,已不再是偶然事件。它既是内容创作者影响力的延伸,也是用户参与度的直接体现。如何让评论成热评并成功刷赞?这一问题背后,隐藏着对平台规则、用户心理和内容创作的深度理解。真正有效的“刷赞”绝非简单的数据造假,而是通过精准的策略和优质的内容表达,让评论在信息流中脱颖而出,自然引发用户的认同与互动。

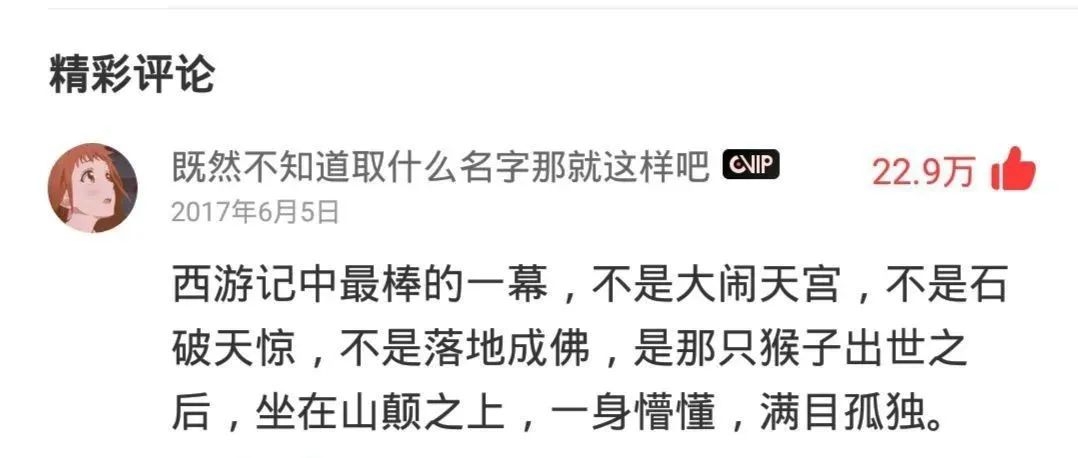

评论成热评的核心,在于创造“不可替代的价值”。平台算法的底层逻辑,始终是推荐能激发用户行为的内容。评论作为内容的“二次创作”,若想成为热评,必须提供比原文更丰富的信息、更独特的视角或更强烈的情绪价值。例如,在热点新闻下,单纯复述事件经过的评论很难被注意到,但若能结合自身经历补充细节(如“我在现场观察到……”)、用数据推翻普遍认知(如“根据XX统计,实际情况恰恰相反”),或是提出一个引发思考的反问(如“如果当时换一种决策,结果会怎样?”),便能在海量评论中建立差异化优势。这种价值创造,本质是满足用户的“信息增量需求”或“情绪共鸣需求”,让用户觉得“这条评论值得花时间看,甚至值得分享”。

成功“刷赞”的前提,是理解“点赞”背后的用户动机。用户为何要点赞?心理学研究表明,点赞行为往往源于三种心理:一是认同感,当评论观点与用户自身认知一致时,点赞成为“无声的支持”;二是参与感,通过点赞,用户能表达对话题的关注,融入讨论氛围;三是社交货币,一条高赞评论能提升用户在社交圈的形象,使其成为“有观点的人”。因此,评论设计需主动触发这三种心理。例如,在争议性话题中,采用“我理解你的观点,但我想补充另一种可能……”的句式,既表达尊重又提供新视角,易获得认同感;在实用类内容下,用“已试,有效!补充三个细节……”开头,直接给出价值,激发参与感;在情感类内容中,用“看到这里哭了,去年经历类似事时……”分享个人故事,则能构建情感共鸣,成为用户的“社交货币”。

抢占“评论黄金位置”与“算法推荐权重”,是热评落地的关键一环。平台算法对评论的曝光,存在明显的“位置优先级”——前3条评论、被作者回复的评论、高赞评论的子回复,往往能获得更多初始流量。因此,把握评论发布时机至关重要:在内容发布后5-15分钟内评论,可抢占前排位置;若错过黄金时段,可通过“@作者”或引用原文中的金句(如“您提到的‘XX’观点,让我想到……”)增加被翻牌的概率。此外,算法会关注评论的“互动数据”——点赞、回复、转发率。一条评论若能在发布后1小时内获得初始10-20个点赞,会被判定为“优质内容”,从而进入更大的推荐池。此时,可通过社群、朋友圈等私域流量引导初始互动,形成“点赞-算法推荐-更多点赞”的正向循环,但需注意流量引导的自然性,避免被平台判定为“恶意刷量”。

避免“热评陷阱”,需警惕“形式大于内容”的误区。许多创作者误以为,使用网络热词、夸张表情或刻意站队就能成为热评,但这种“短平快”的评论往往昙花一现。平台算法正逐步优化对“内容深度”的识别,那些只追求情绪输出、缺乏实质观点的评论,即使短暂获得高赞,也难以持续发酵。真正的热评,应像“一把精准的手术刀”,既能戳中痛点,又能给出解决方案。例如,在职场类内容下,“老板画饼时,我会默默记下他的承诺,月底复盘时用数据说话——亲测有效,比硬刚更聪明”,这样的评论既有具体场景,又有可操作的方法论,比单纯的“老板太坏了”更有传播价值。同时,需避免“过度争议”,极端观点虽能吸引眼球,但易引发负面评价,反噬账号形象。

长期主义视角下,“个人IP化评论”才是热评与高赞的终极密码。当一条评论带有鲜明的个人风格,用户能从中识别出“这是XX说的”,评论本身就成为IP的一部分。例如,某科技博主总用“一句话总结:XX技术本质是‘用XX解决XX问题’”的句式点评,用户看到类似句式便会联想到他,形成“条件反射般的关注”。这种IP化评论,需在长期输出中保持观点一致性、语言风格统一性和价值观独特性。当个人IP与评论深度绑定,热评与高赞便会成为“水到渠成”的结果——用户为你的观点点赞,本质上是为你的“专业标签”点赞。

归根结底,让评论成热评并成功刷赞,从来不是技巧的堆砌,而是对“人”的理解——理解平台如何满足用户需求,理解用户如何在互动中实现价值,理解内容如何在真实中传递温度。当评论不再是为了数据,而是为了连接和共鸣,热评与高赞便会成为自然的结果。