孔鲤刷赞现象的爆发,绝非偶然的个体失范,而是网络内容生态中多重矛盾交织的必然结果。这一现象表面上是虚假数据的堆砌,深层却折射出平台逻辑、创作者生存压力、用户认知偏差与行业监管滞后之间的结构性张力。要理解孔鲤们为何铤而走险,需拆解其背后的驱动链条,从流量经济的底层逻辑到个体逐利的现实路径,逐一剖析其成因。

平台算法的“数据崇拜”构成了刷赞现象的土壤。当前主流内容平台普遍将点赞、转发、评论等互动数据作为内容分发的核心指标,算法逻辑本质上是一种“流量拜物教”——高赞内容获得更多曝光,曝光又带来更多数据,形成正向循环。孔鲤作为内容创作者,深谙“流量即生命”的生存法则:一条内容的点赞量直接关系到平台的推荐权重,进而影响其商业变现能力。在这种机制下,创作者被迫陷入“数据军备竞赛”:自然增长速度远低于算法对“爆款”的期待,刷赞便成为“效率最优解”。平台算法的单一化评价体系,如同无形的指挥棒,将孔鲤们推向了“数据造假”的灰色地带。

创作者的生存焦虑与路径依赖催生了刷赞的内生动力。在内容供给过剩的时代,孔鲤们面临着“流量焦虑”与“变现压力”的双重夹击。一方面,新内容创作者层出不穷,优质内容淹没在信息洪流中,仅靠自然流量难以突围;另一方面,广告主、平台MCN机构普遍以“粉丝量”“互动率”作为合作门槛,点赞量直接与商业收益挂钩。孔鲤若想维持账号热度、获取广告合作,必须在短期内制造“爆款假象”。当刷赞成为一种行业潜规则,个体便容易陷入“囚徒困境”:不刷则被淘汰,刷则可能获得生存空间。这种路径依赖下,孔鲤刷赞逐渐从“非常规手段”异化为“常规操作”,背后是创作者在流量经济中的被动与无奈。

用户心理的“从众效应”与虚假流量的共生关系,为刷赞提供了温床。心理学研究表明,人类决策高度依赖“社会证明”——倾向于认为多数人选择的内容更具价值。孔鲤深谙此道,通过刷赞制造“高赞内容”的假象,利用用户的从众心理诱导其点赞、关注,形成“虚假繁荣→用户跟风→数据再造假”的闭环。用户在浏览内容时,往往难以分辨点赞量的真实性,反而将高赞等同于优质,进一步强化了刷赞的“合理性”。这种共生关系使得虚假流量有了市场基础:孔鲤需要点赞维持热度,用户需要点赞作为内容质量的参考,双方在信息不对称中共同参与了这场“数据游戏”。

灰色产业链的成熟与监管滞后,降低了孔鲤刷赞的违法成本。随着刷赞需求的增长,一条分工明确、技术成熟的灰色产业链逐渐形成:从提供“刷赞服务”的工作室,到开发自动化刷赞软件的程序员,再到倒卖虚假数据的中间商,形成了完整的利益链条。这些服务通过虚假账号、机器模拟等方式,以极低的成本(如0.1元/个点赞)为孔鲤提供数据支持,甚至能定制“真人点赞”“评论互动”等“高仿真”服务。与此同时,平台监管存在滞后性:多数平台对刷赞行为的识别依赖算法模型,而新型刷赞技术总能规避检测;即便发现违规,处罚措施也多为“删除虚假数据”“短期限流”,震慑力有限。低违法成本与高收益回报,使得孔鲤刷赞的“性价比”远高于自然运营。

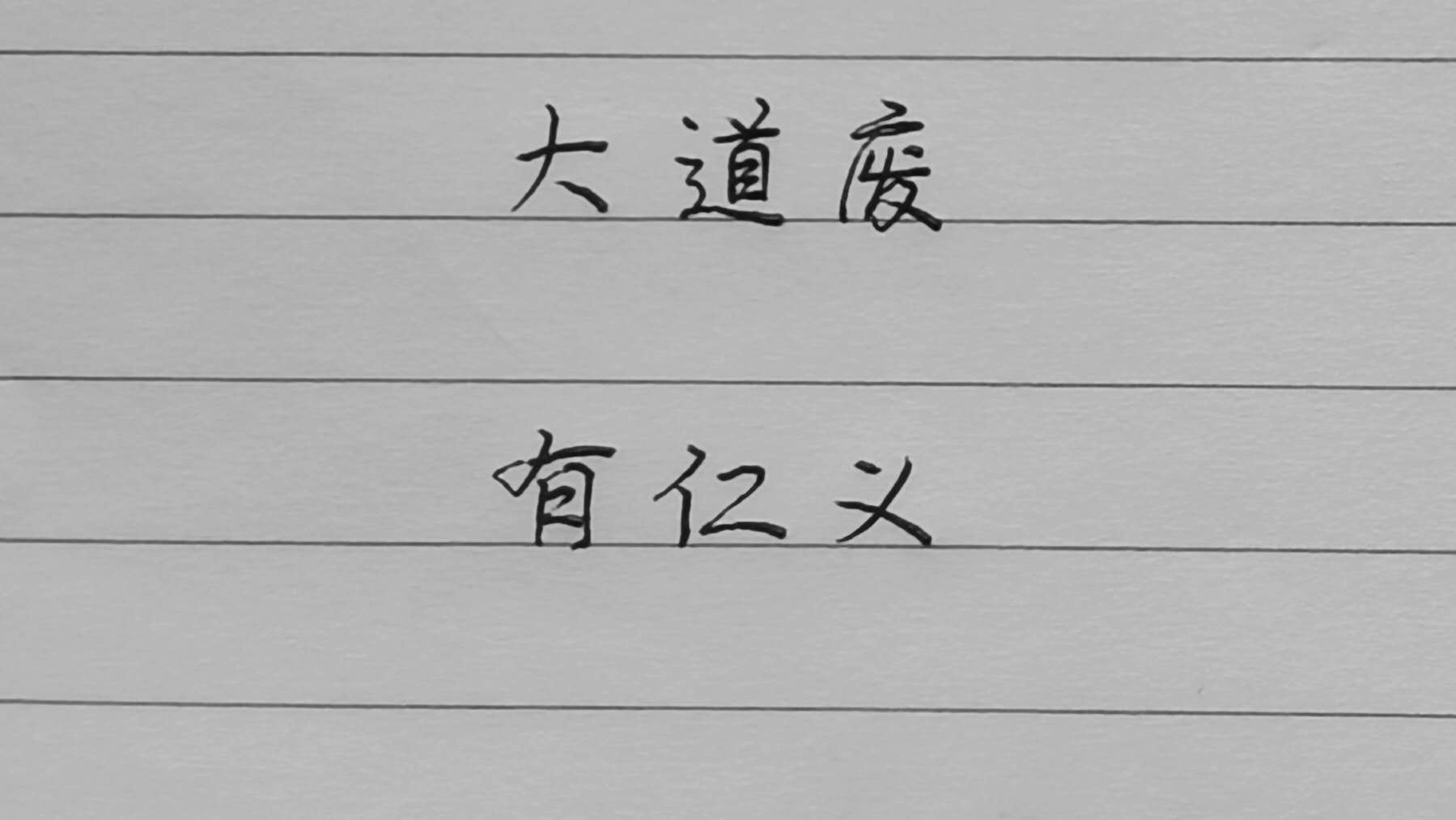

内容评价体系的单一化,最终异化了孔鲤的创作初心。在流量经济的语境下,内容价值被简化为冰冷的数字,点赞量成为衡量作品优劣的“唯一标尺”。孔鲤作为内容创作者,最初或许怀抱着传递价值的初心,但在“数据至上”的评价体系下,创作逐渐沦为“数据表演”——为了迎合算法偏好而生产同质化内容,为了追求点赞而放弃深度思考。刷赞行为本质上是这种异化的极致体现:当创作无法带来真实反馈,便只能通过造假来维持“优秀创作者”的人设。这种评价体系的单一化,不仅扭曲了孔鲤的创作动机,更导致整个内容生态陷入“劣币驱逐良币”的恶性循环。

孔鲤刷赞现象的背后,是流量经济时代的系统性困境。要破解这一困局,需从平台、创作者、用户、监管多方协同重构内容生态:平台需优化算法逻辑,建立多元评价体系;创作者需回归内容本质,拒绝数据造假;用户需提升媒介素养,理性看待点赞数据;监管需加大打击力度,提高违法成本。唯有打破“数据崇拜”的迷思,让内容价值回归真实,才能让孔鲤们不再需要“刷赞”生存,让网络生态重归健康。