在微信公众号运营生态中,粉丝粘性是决定内容生命周期与商业价值的核心指标,而评论互动与点赞数据作为用户参与度的直接体现,其与粘性的关联早已成为行业共识。近年来,“微信公众号评论刷赞群”作为一种新兴的互动工具,被不少运营者视为提升数据表现、激活粉丝活跃度的“捷径”。然而,单纯将刷赞群视为“数据造假工具”显然片面——其真正的价值并非在于虚假的数字堆砌,而在于能否通过结构化的互动设计,将零散的点赞行为转化为有温度的用户连接,进而构建起可持续的粉丝粘性生态。本文将从价值逻辑、应用策略与风险规避三个维度,深入探讨如何有效利用评论刷赞群,实现从“数据繁荣”到“用户忠诚”的跨越。

一、重新定义刷赞群的价值:从“数据修饰”到“互动催化剂”

提到“评论刷赞群”,多数运营者首先想到的是“快速提升点赞量、评论数以营造内容热度”。但这种认知忽略了其底层逻辑:用户对内容的参与意愿,往往受“群体行为”的影响——当一篇推文评论区出现大量有价值的讨论或高频点赞时,新用户会更倾向于停留、阅读甚至加入互动。刷赞群的核心价值,正在于通过“预设的互动场景”打破“冷启动僵局”,让内容在初期获得足够的曝光与反馈,进而激活自然用户的参与欲望。

例如,一篇面向职场新人的干货推文,若初期仅有10条评论且多为“沙发”“学习了”等无效互动,很难吸引目标用户深入阅读;但若刷赞群能围绕“职场新人最需要的技能”“如何快速适应工作节奏”等话题,发布20条具体、有共鸣的评论(如“分享一个我当年用的笔记方法,亲测有效!”“建议补充一下和领导沟通的技巧,太需要了!”),并配合点赞互动,不仅能提升内容的“专业感”,还能引导自然用户围绕这些话题展开真实讨论,形成“评论-点赞-再评论”的正向循环。这种“以假乱真”的优质互动,本质是为内容搭建了一个“用户参与脚手架”,帮助内容突破算法推荐与用户注意力筛选的第一道关卡。

更深层的价值在于,评论刷赞群能帮助运营者捕捉“用户需求信号”。刷赞群成员的评论并非完全无序——若提前设定评论方向(如“提问式”“共鸣式”“补充式”),运营者可通过分析评论关键词、高频问题,快速了解粉丝对内容的真实兴趣点与痛点。例如,一篇关于“家庭收纳”的推文,若刷赞群评论中多次出现“小户型怎么办”“厨房收纳神器推荐”,则暗示粉丝对小户型收纳需求强烈,后续可针对性策划专题内容,实现“互动数据-内容优化-用户粘性”的闭环。

二、刷赞群的应用策略:如何让“互动”转化为“粘性”?

刷赞群并非“万能药”,用不好反而会因“虚假互动”损害用户体验与账号信任度。其核心应用原则是:以“真实互动”为内核,以“精准设计”为方法,让每一次刷赞与评论都服务于“用户连接”而非“数据表演”。具体可从以下四方面落地:

1. 内容适配:让评论“言之有物”,而非“空洞复制”

刷赞群的评论必须与内容强相关,避免“模板化回复”。例如,情感类推文可引导“共鸣式评论”(如“看到这段文字突然哭了,去年我也是这样熬过来的”),知识类推文可引导“补充式评论”(如“作者提到的这个方法,我试过加一个步骤效果更好……”),热点类推文可引导“观点式评论”(如“这件事我站另一方,因为……”)。甚至可根据内容关键词设计“互动钩子”——比如推文中提到“关注下期抽奖”,刷赞群可评论“已关注,等下期福利!”,既提升评论真实性,又能引导粉丝完成关注、点赞等关键动作。

2. 用户分层:对“不同粉丝”采取差异化互动策略

粉丝粘性的核心是“个性化连接”,刷赞群的运营需区分“核心粉”“活跃粉”“潜在粉”三类群体:对核心粉,可引导其发布“深度体验式评论”(如“用你推荐的方法做了周计划,效率提升了30%,谢谢!”),增强其“被重视感”;对活跃粉,可发布“互动引导式评论”(如“有谁知道这个问题的其他解法?评论区交流”),激发其参与欲;对潜在粉(通过刷赞群吸引的新用户),则可发布“疑问式评论”(如“新人求问,这个步骤具体怎么操作?”),通过其他用户的解答降低其参与门槛。

3. 节奏控制:避免“过度刷屏”,保持“自然互动感”

刷赞群的“量”与“速”需严格把控。若一篇推文发布后1小时内涌入100条评论,且点赞数以每分钟10+的速度增长,极易被平台判定为异常数据。合理的节奏应是:发布后30分钟内,通过刷赞群完成20-30条评论(每条间隔3-5分钟),点赞数控制在自然增长水平的1.5倍以内;随后根据自然互动情况,适当补充评论(如针对自然用户的提问进行回复),让数据呈现“阶梯式上升”而非“爆发式增长”。此外,评论内容需避免高度重复,同一账号的评论风格、用词应略有差异,模拟真实用户的多样性。

4. 数据反哺:从“刷赞数据”到“内容优化”

刷赞群的价值不应止步于“提升数据”,而应成为“内容洞察的工具”。运营者需定期整理刷赞群与自然用户的评论关键词,形成“用户需求图谱”。例如,若某篇“育儿知识”推文的刷赞群评论中,“辅食添加”“睡眠训练”出现频率最高,而自然用户评论也集中在这两个问题,则说明粉丝对育儿话题的核心需求集中在“喂养”与“睡眠”,后续可围绕这两个方向做系列化内容;若发现刷赞群评论与自然用户评论差异较大(如刷赞群认为“有用”,自然用户却吐槽“不实用”),则需反思内容与真实需求的匹配度,及时调整选题方向。

三、风险规避:警惕“数据泡沫”,守住“用户体验底线”

尽管评论刷赞群有诸多应用价值,但若忽视风险,极易“翻车”。最大的风险来自“平台规则”与“用户体验”双方面:

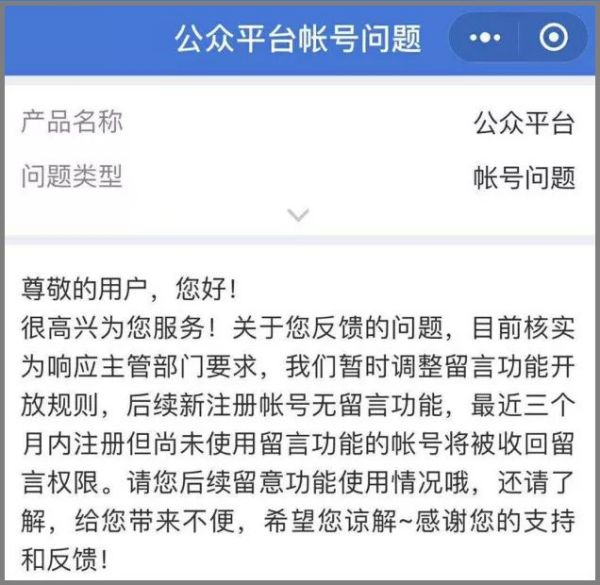

从平台规则看,微信对“虚假互动”的打击日趋严格,包括但不限于“同一设备/IP频繁操作”“评论内容高度雷同”“点赞增长曲线异常”等。一旦被判定为违规,轻则内容限流,重则账号被封。因此,刷赞群需坚持“小而精”原则,控制互动规模,避免过度依赖;同时可结合“真人互动”——例如邀请部分真实粉丝参与评论,与刷赞群成员的评论形成“混搭”,降低平台识别风险。

从用户体验看,粉丝对“虚假互动”的敏感度远高于运营者想象。若评论区出现大量“灌水评论”或“与内容无关的夸赞”,反而会让用户觉得“账号不真诚”,降低信任度。因此,刷赞群的评论必须“有价值”,哪怕只是一句简单的“学到了”,也要确保与内容主题相关;此外,运营者需及时筛选、删除低质评论,让评论区保持“干净、有料”的氛围,让用户愿意停留、参与。

结语:以“真实”为内核,让刷赞群成为“粘性孵化器”

评论刷赞群的本质,是“工具理性”与“用户价值”的博弈——它既能成为内容的“破冰船”,也可能沦为信任的“粉碎机”。其能否真正提升粉丝粘性,关键取决于运营者是否以“真实互动”为出发点,将刷赞群视为“连接用户”的桥梁而非“数据表演”的舞台。当每一次刷赞与评论都能传递有价值的信息、引发真实的共鸣、促进有效的连接时,虚假的数据自然会转化为真实的用户粘性。毕竟,在微信公众号的下半场,唯有“用户愿意停留、愿意参与、愿意分享”的内容,才能穿越算法与时间的筛选,实现长效增长。