开学刷不到赞,为何不能单取?

这几乎是每个开学季都会在社交平台上反复上演的集体焦虑。当学生们带着假期的余兴重返校园,精心编辑的开学动态——从宿舍改造vlog到课程表美学,从“开学仪式感”穿搭到“新学期flag”长文——却往往陷入“发布即沉底”的尴尬,收获的寥寥点赞与预期的热烈反响形成鲜明对比。于是,“刷不到赞”成了开学季的社交暗号,而“为何不能单取”则成了对这种困境的深层叩问:我们是否过度依赖点赞来定义内容的价值?社交互动的本质,是否正在被流量逻辑所扭曲?

开学刷不到赞,本质是内容供给过剩与注意力稀缺的必然结果。开学季作为一个特殊的时间节点,天然成为社交内容的“爆发期”。据观察,仅开学首周,某社交平台关于“开学”的笔记总量就突破2000万条,其中“宿舍好物推荐”“开学穿搭”“新学期规划”等同质化内容占比超60%。当算法推荐机制面对海量内容时,必然会优先筛选具有“爆款潜质”的优质内容——比如视觉冲击力强的图片、情绪共鸣强烈的文案、或自带流量的KOL发布的内容。普通用户的动态,即便内容真诚、制作用心,也极易在信息洪流中被淹没。这种“马太效应”使得“刷不到赞”成为常态,而非个人能力问题。

但问题的核心不在于“刷不到赞”本身,而在于我们为何执着于“单取”这个数字。在社交媒体早期,点赞本是“我看到了”“我认同”的轻量级社交反馈,是情感连接的具象化表达。比如,一张宿舍合影下方的32个赞,可能意味着32位朋友的关心与祝福;一篇新学期计划的点赞,或许是对目标感的集体认同。那时的点赞,是社交关系的“润滑剂”,而非价值标尺。然而随着平台商业化进程加速,点赞逐渐被异化为“流量指标”“社交货币”。品牌方通过点赞量评估推广效果,用户通过点赞量衡量自身影响力,甚至学校社团招新、活动宣传也开始将“点赞数”作为重要参考。在这种语境下,“开学刷不到赞”不再只是互动数据的问题,而是被解读为“社交存在感缺失”“内容价值不被认可”的负面信号。

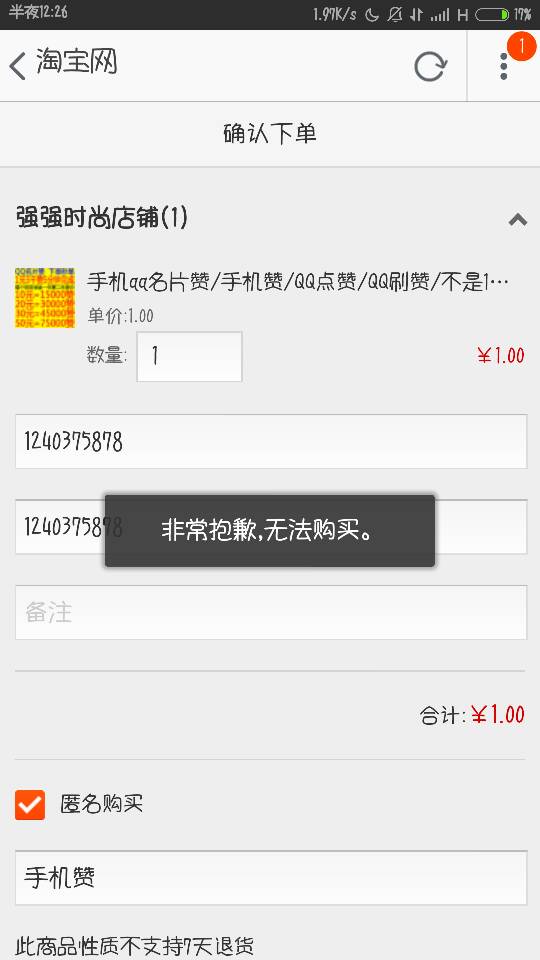

“不能单取”的背后,是对单一评价体系的反思。当我们试图用“点赞数”这一单一维度来衡量开学动态的价值时,实际上已经陷入“流量至上”的认知误区。一张记录真实校园生活的随手拍,或许没有精美的滤镜和构图,却能引发同龄人的情感共鸣;一段吐槽课程压力的语音,可能点赞数寥寥,却收获了数百条真诚的评论安慰。这些“低赞”内容,恰恰承载着社交平台最本真的价值——真实连接。反观那些为“刷赞”而生的内容:刻意摆拍的宿舍“ins风”布置、复制粘贴的“flag文案”、甚至购买虚假点赞的“数据造假”,看似获得了高互动,却失去了内容的灵魂。这种“唯点赞论”的评价体系,不仅扭曲了内容创作动机,也让社交互动变得功利化、表面化。

更深层次看,“开学刷不到赞”的焦虑,折射出当代青年在社交平台上的身份认同困境。在“人人都是创作者”的时代,用户既渴望通过内容展示自我,又害怕被流量机制“抛弃”。开学作为人生的新起点,本应是自我表达的重要契机,但当表达被简化为“点赞数”的比拼时,个体的独特性与多样性便被消解。比如,一名理工科学生分享的“开学第一课实验笔记”,可能因专业小众而无人问津,但这份对知识的热爱与严谨,难道不值得被看见吗?一名贫困生记录的“勤工俭学开学日常”,或许没有“精致开学”的光鲜,却展现了奋斗的力量,这种价值又岂是点赞数能衡量的?

打破“单取点赞”的困局,需要重构内容价值的多元维度。对个人而言,应回归内容创作的初心:分享真实、记录成长、连接同好,而非追逐流量数据。比如,某高校学生发起“开学真实故事”话题,鼓励用户分享平凡开学日常中的温暖瞬间,即便点赞数不高,却引发了大量深度讨论,形成了更具意义的社群互动。对平台而言,算法推荐机制应从“唯流量论”转向“质量与温度并重”,通过优化标签分类、兴趣推荐等方式,让小众但优质的内容也能获得精准曝光。对整个社会而言,则需要倡导更健康的社交观念:点赞不是社交的唯一 currency,真诚的评论、私下的鼓励、线下的相聚,同样是人际连接的重要纽带。

开学季的“刷不到赞”现象,本质上是一场关于“价值判断”的集体觉醒。当我们不再执着于“单取”点赞这个数字,而是关注内容背后的真实情感与意义,才能真正摆脱流量焦虑,让社交媒体回归其“连接人与人”的本质。毕竟,一张开学合影里朋友的笑脸,一句“新学期加油”的私信,远比屏幕上冰冷的点赞数字,更能承载青春的温度与重量。