给别人空间刷赞,本质是社交场域中的一种价值交换艺术,而非简单的数字堆砌。在信息过载的时代,每个人的注意力都是稀缺资源,所谓“刷赞”并非机械的数字堆砌,而是通过精准识别他人内容的价值空间,以恰当的方式给予反馈,形成良性的互动循环。这种“刷赞”的核心,在于“空间”二字——它既指内容创作者的表达空间,也指支持者介入的适度空间,更指社交生态中价值流动的留白空间。理解这一点,才能真正掌握“给别人空间刷赞”的底层逻辑,让每一次点赞都成为有意义的连接,而非无效的噪音。

真正的“刷赞”始于对“空间”的深刻理解。这里的“空间”包含三重维度:一是内容创作者的表达空间,即他们希望通过作品传递的独特视角、情感或观点;二是受众的解读空间,即不同用户基于自身经验对内容的个性化感知;三是社交平台的算法空间,即平台如何识别优质互动并将其推荐给更广泛的受众。机械式的“刷赞”往往只关注第三重维度,试图通过数字操作取悦算法,却忽视了前两重维度的真实性。而有效的“给别人空间刷赞”,必须首先尊重创作者的表达空间——理解他们创作时的初心,捕捉内容中真正有价值的“闪光点”,而非泛泛而谈的“好看”“支持”。例如,一篇探讨城市微更新的文章,真正的价值或许不在于华丽的辞藻,而在于对某个角落历史记忆的细腻挖掘,此时精准点出“这个细节让我想起了小时候的弄堂”,比十个空洞的赞更能体现对表达空间的尊重。

识别价值空间是“刷赞”的前提,而提供适度反馈则是关键。在社交互动中,“过度介入”和“完全缺席”都是空间的错配。前者表现为无意义的刷屏评论、频繁@打扰,反而挤压了内容的自然传播空间;后者则是面对优质内容时的沉默,错失了支持创作者、丰富社交生态的机会。给别人空间刷赞,需要找到“介入”与“留白”的平衡点:在评论区用一两句精准的反馈(如“数据支撑很扎实,尤其是第三部分的对比”),既表达了对内容的深度理解,又为其他读者留下了讨论的“接口”;在转发时添加简短的推荐语(如“这个视角少有人提及,值得细读”),既扩大了内容的传播空间,又保留了创作者的原始表达意图。这种“有边界的支持”,如同在花园中修剪枝叶——既不任其荒芜,也不过度修剪,让内容在适度关注中自然生长。

从个体行为到社交生态,“给别人空间刷赞”的价值远不止于数字增长。对创作者而言,精准的点赞和评论是重要的“正向反馈”,能帮助他们确认创作方向,激发持续输出的动力;对支持者而言,通过有价值的互动建立与创作者的连接,不仅能获得信息增量,还能在社交网络中形成“兴趣共同体”;对平台而言,这种基于真实价值的互动,能优化算法推荐逻辑,让优质内容获得更多曝光,形成“好内容被看见—好内容被支持—更多人创作好内容”的正向循环。反之,若“刷赞”沦为数字游戏,充斥着虚假流量和机械互动,则会污染社交生态——创作者因虚假反馈迷失方向,用户因信息过载降低信任,平台因算法失真陷入“劣币驱逐良币”的困境。因此,践行“给别人空间刷赞”的理性方式,本质上是在维护一个健康的社交公共空间。

在算法主导的传播环境中,“给别人空间刷赞”的策略也需要与时俱进。过去,点赞数是衡量内容热度的重要指标,如今平台算法更关注“互动深度”——评论的长度、转发时的附加信息、用户的停留时长等。这意味着,单纯追求点赞数量的“刷赞”模式已逐渐失效,取而代之的是“深度互动式点赞”。例如,在短视频平台,与其批量点赞同类内容,不如对引发共鸣的视频进行“二创评论”(如结合自身经历补充故事),或在转发时@可能感兴趣的朋友,让点赞成为跨圈层传播的起点。在知识分享平台,对专业内容的点赞可以升级为“收藏+评论提问”,既表达了对内容的认可,又为创作者提供了后续创作的线索。这种策略升级,本质是对“空间”的重新定义:从关注“被看见”的数量,转向关注“被理解”的质量,让每一次点赞都成为价值流动的节点。

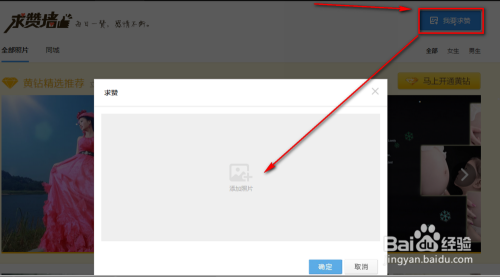

当然,践行“给别人空间刷赞”也需警惕潜在的风险。一方面,要避免陷入“讨好型互动”的误区——为获得他人回赞而盲目点赞,反而失去了对内容的独立判断;另一方面,要尊重平台规则,杜绝使用第三方工具进行批量刷赞,这不仅违反用户协议,更会破坏社交空间的公平性。真正的“给别人空间刷赞”,是一种基于自主意识的理性选择:我认可这个内容的价值,所以我愿意用恰当的方式支持它,并相信这种支持能让我所珍视的社交生态变得更好。

归根结底,给别人空间刷赞,是一种社交智慧的体现,它要求我们既要有发现价值的眼光,也要有尊重边界的自觉。在这个注意力碎片化的时代,每一次有温度、有深度的点赞,都是在为他人创造表达的空间,为自己构建连接的可能,为整个社交生态注入真实的活力。当我们不再将“刷赞”视为数字游戏,而是将其视为价值传递的桥梁时,每个社交空间都会因此变得更加开阔、更加包容,也更加充满生机。这或许就是“给别人空间刷赞”的终极意义——让点赞成为照亮彼此的微光,而非消耗注意力的噪音。