微信刷赞大师的赚钱逻辑,本质是流量焦虑下的灰色产业链变现,但可持续性正面临多重挤压。

在微信生态中,点赞数早已超越简单的互动符号,成为社交货币、商业背书乃至算法偏隐晦的参考指标。朋友圈的“99+”点赞被解读为人缘的量化证明,公众号文章的高赞数被视为内容质量的佐证,视频号的点赞量则直接影响流量分发——这种“点赞崇拜”催生了微信刷赞服务的生存土壤。刷赞大师们正是抓住这种需求,通过技术手段或人工操作,为用户提供“快速提升社交形象”的解决方案,并以此构建盈利模式。

市场需求是刷赞服务的底层驱动力。个人用户方面,职场新人需要高赞朋友圈塑造“受欢迎”形象,微商从业者依赖点赞量营造“产品热销”假象,甚至普通用户也渴望通过点赞数获得群体认同。商业端需求更为迫切:自媒体账号需要高赞数据吸引广告主,商家通过刷赞打造“爆款”假象促进转化,部分MCN机构甚至将刷赞作为KOL包装的“标配”。这种“数据崇拜”形成恶性循环——越刷越信,越信越刷,为刷赞大师提供了稳定的客源。

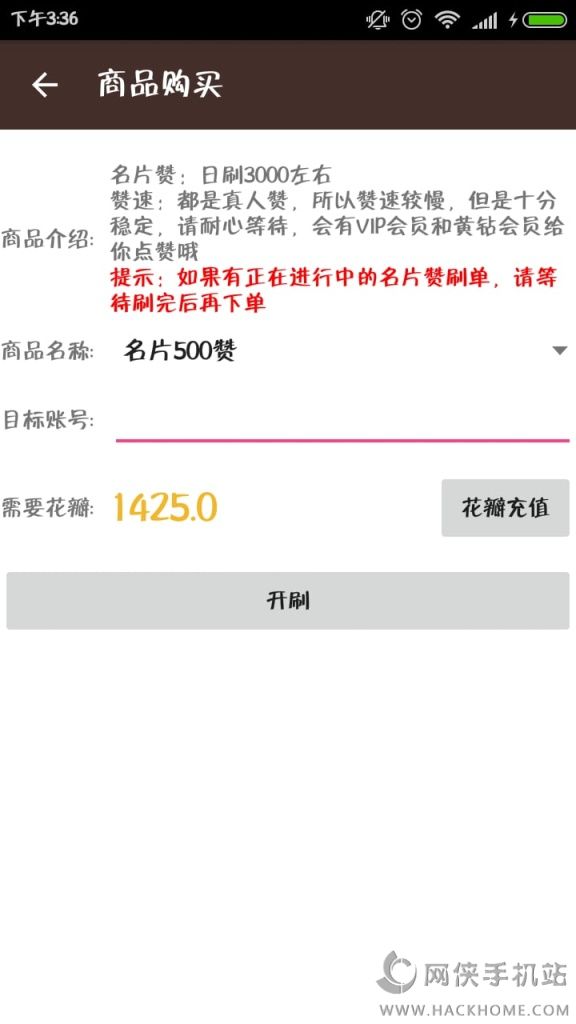

盈利模式上,微信刷赞大师的收费逻辑清晰分层。基础服务按量计价,如1元10个赞,100个赞起售,批量购买可享折扣;进阶服务则打包点赞、评论、转发,形成“真实互动”假象,套餐价从几十元到上千元不等;高端服务主打“精准定向”,如按地域、年龄、兴趣标签筛选点赞用户,收费可达普通服务的3-5倍。成本端,技术型刷赞大师需投入开发或购买自动化软件(模拟人工点击或利用微信接口漏洞),人工型则依赖兼职“点赞手”操作小号,同时承担账号被封的风险成本。看似利润丰厚的背后,是“高损耗率”——微信的算法识别会定期清理异常点赞,刷赞大师需预留20%-30%的“冗余量”应对售后,实际利润空间远低于表面数字。

然而,微信刷赞服务的盈利天花板正在被快速压低。平台打击是首要威胁。微信近年持续升级反刷赞机制:通过行为分析(如短时间内集中点赞、非活跃账号异常互动)、设备指纹识别(同一IP批量操作)、社交关系链验证(陌生账号突然点赞)等技术手段,可精准定位刷赞行为。一旦识别,不仅会删除虚假点赞,还可能封禁相关账号,刷赞大师需不断更换“养号”资源,导致隐性成本激增。2023年微信安全报告显示,日均清理异常点赞行为超500万次,近半数涉及付费刷赞服务,这直接压缩了刷赞大师的生存空间。

用户信任危机进一步瓦解盈利基础。随着大众对“虚假流量”的认知提升,商业合作方开始通过第三方工具(如新抖、灰豚数据)检测账号的真实互动率,刷赞数据反而成为合作障碍。某MCN机构负责人透露,2022年后,广告主已将“真实点赞占比”纳入KOL评估标准,刷赞账号的报价较真实运营账号低40%,甚至被直接淘汰。个人用户也逐渐觉醒——朋友圈的“僵尸赞”无法带来真实社交价值,反而可能因“点赞过多引发反感”,刷赞大师的“增值服务”正沦为“负资产”。

法律合规风险更让刷赞大师的盈利模式摇摇欲坠。《反不正当竞争法》明确禁止“组织虚假交易”,《广告法》将“虚假数据宣传”列为违法行为。2023年某地市场监管部门查处一起刷赞案,某商家通过刷赞营造“万人好评”假象,被处罚金20万元,相关刷赞服务提供者承担连带责任。对个人刷赞大师而言,一旦涉及金额较大或商业欺诈,可能面临刑事风险。法律高压下,部分从业者已转型“流量咨询”,实则变相提供刷赞服务,但这种“擦边球”操作难逃监管打击。

微信刷赞大师的“赚钱神话”,本质是畸形流量经济的产物。当平台监管趋严、用户认知觉醒、法律红线收紧,这条灰色产业链的生存空间将越来越小。与其在虚假数据的泡沫中追逐短暂利益,不如回归内容本质——毕竟,真正的社交影响力,从来不是刷出来的,而是用真诚和价值一点一滴积累起来的。对用户而言,拒绝刷赞,就是拒绝虚假,守护健康的社交生态;对行业而言,唯有摒弃“数据造假”的捷径,才能找到可持续的盈利之道。