微信刷赞大师2017,是2017年微信内容生态中一度流行的第三方辅助工具,其核心功能是通过技术手段快速提升公众号文章、朋友圈动态等场景的点赞数量,试图以数据“包装”内容价值。这类工具的出现,本质上是微信内容商业化初期,数据焦虑与流量变现需求催生的畸形产物,其兴衰折射出内容行业对“数据真实性”的认知演变与技术治理的博弈。

微信刷赞大师2017的技术逻辑,建立在模拟人工互动的灰色地带。早期版本主要通过两种方式实现:一是利用微信开放接口的漏洞,通过脚本批量调用点赞接口,绕过用户真实操作;二是构建“任务交换平台”,用户通过为他人点赞获取积分,再用积分兑换自己内容的点赞,形成“虚假互动循环”。前者直接违反微信平台规则,后者则通过“用户行为异化”制造数据泡沫。2017年前后,微信正处于内容生态爆发期,公众号数量突破2000万,内容创作者面临“内容同质化+流量分配不均”的双重压力,点赞数作为最直观的互动指标,被误认为是账号权重、内容质量的“硬通货”,这为微信刷赞大师2017提供了生存土壤。

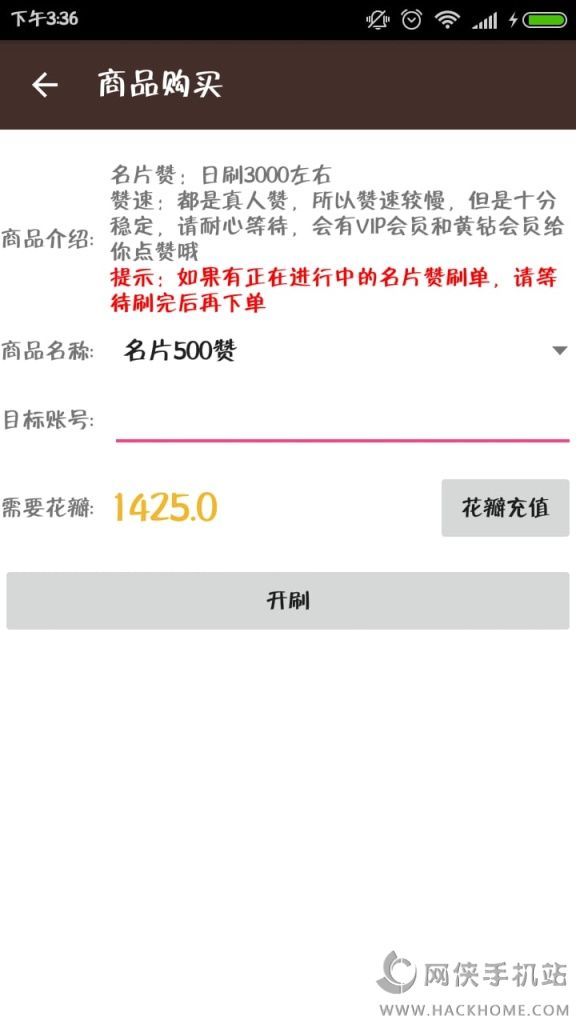

从商业逻辑看,微信刷赞大师2017的流行,源于内容产业链的“数据依赖症”。对于个人自媒体,高点赞数能提升内容在朋友圈的推荐权重,吸引广告主关注;对于企业公众号,点赞数据是衡量运营效果的核心KPI,直接影响预算分配;甚至部分MCN机构将账号“点赞率”作为签约创作者的隐性标准。这种“数据至上”的导向,催生了微信刷赞大师2017的付费服务——按点赞数量计费,单价低至0.1元/赞,甚至提供“包月不限量”套餐。工具开发者通过“技术赋能”满足用户需求,却忽视了数据造假对内容生态的长期损害,形成“用户依赖-工具迭代-平台封禁”的恶性循环。

微信刷赞大师2017的应用场景,暴露了内容行业的浮躁与短视。在公众号领域,部分运营者通过刷赞制造“爆款假象”,例如一篇阅读量5000的文章搭配2000点赞,会被算法判定为“优质内容”,从而获得更多自然流量;在朋友圈场景,商家刷赞产品动态,试图营造“热销氛围”,吸引好友下单;甚至出现“刷赞代运营”服务,为中小企业提供“数据包装”套餐。然而,这种虚假繁荣的本质是“杀鸡取卵”——当用户发现内容点赞数与实际质量不符,会降低对账号的信任度;当广告主察觉数据造假,会削减合作预算;当微信平台启动算法反制,刷赞账号面临限流、封禁风险。2017年下半年,微信官方加大打击力度,通过“异常点赞行为监测系统”识别刷赞账号,累计封禁违规账号超10万个,微信刷赞大师2017的生存空间被急剧压缩。

从技术趋势看,微信刷赞大师2017的衰落,是平台治理能力提升的必然结果。微信通过引入“用户行为画像分析”,识别非自然点赞路径(如短时间内集中点赞、地理位置异常点赞等);结合“内容质量评分模型”,降低依赖虚假互动内容的推荐权重;甚至通过“社交关系链验证”,要求点赞用户需与发布者存在真实社交关联。这些技术手段使得微信刷赞大师2017的技术优势荡然无存——早期的脚本漏洞被修复,任务交换平台因无法突破“真实关系链”而失效。更重要的是,微信逐步将“阅读完成率”“评论互动深度”等指标纳入内容评价体系,单一点赞数据的权重下降,倒逼创作者回归内容本质。

微信刷赞大师2017的兴衰,为内容行业提供了深刻的反思。它警示我们:数据是内容的镜子,而非镜子本身。当创作者过度关注点赞数等表层指标,会陷入“迎合算法”的误区,忽视内容创新与用户真实需求;当平台放任数据造假,会破坏生态公平性,劣币驱逐良币。2018年后,微信生态中“优质内容原创计划”“视频号内容扶持”等政策的推出,正是对“数据泡沫”的纠偏——真正有价值的内容,是能够引发用户共鸣、传递正向价值的作品,而非靠刷赞堆砌的“数据泡沫”。

如今回看微信刷赞大师2017,它更像是一面镜子,照出了内容行业初期的浮躁与探索,也见证了平台治理的成熟与行业的理性回归。对于创作者而言,与其沉迷于数据造假的“捷径”,不如深耕内容质量,用真实互动构建账号护城河;对于平台而言,持续优化算法模型、强化数据真实性监管,是维护生态健康的关键。微信刷赞大师2017的消失,不是工具的终结,而是内容行业从“数据至上”到“内容为王”的真正开始。