樱樱子好友为何刷到麻烦点赞事件?这并非偶然的社交失误,而是当下社交媒体生态中算法逻辑、用户心理与内容产业畸形互动的必然结果。当“麻烦点赞”成为社交场域的隐形陷阱,樱樱子好友们的遭遇折射出的是数字时代个体在信息洪流中的被动与脆弱。

算法推荐机制的“流量崇拜”是麻烦点赞事件泛滥的底层推手。社交平台的核心逻辑始终是用户停留时长与互动数据,而点赞作为成本最低的互动行为,被算法视为“优质内容”的关键指标。樱樱子好友这类活跃用户,因日常频繁点赞、评论、分享,其账号标签会被算法打上“高互动偏好”,进而持续推送需要“点赞解锁”的内容——无论是虚假的“助力活动”“公益筹款”,还是编造的“求助信息”,本质上都是内容生产者利用算法规则设计的流量陷阱。平台为了提升DAU(日活跃用户)和用户粘性,默认甚至强化了这类“互动前置”的推荐机制,导致樱樱子好友的社交信息流被“麻烦点赞”内容淹没,形成“点赞-推荐-更多点赞”的恶性循环。更值得警惕的是,算法不仅推送内容,还会通过用户点赞行为进一步细化画像,比如将“喜欢参与公益互动”的樱樱子好友,持续推送伪造的“困难家庭求助”,让其在不知情中成为虚假传播的帮凶。

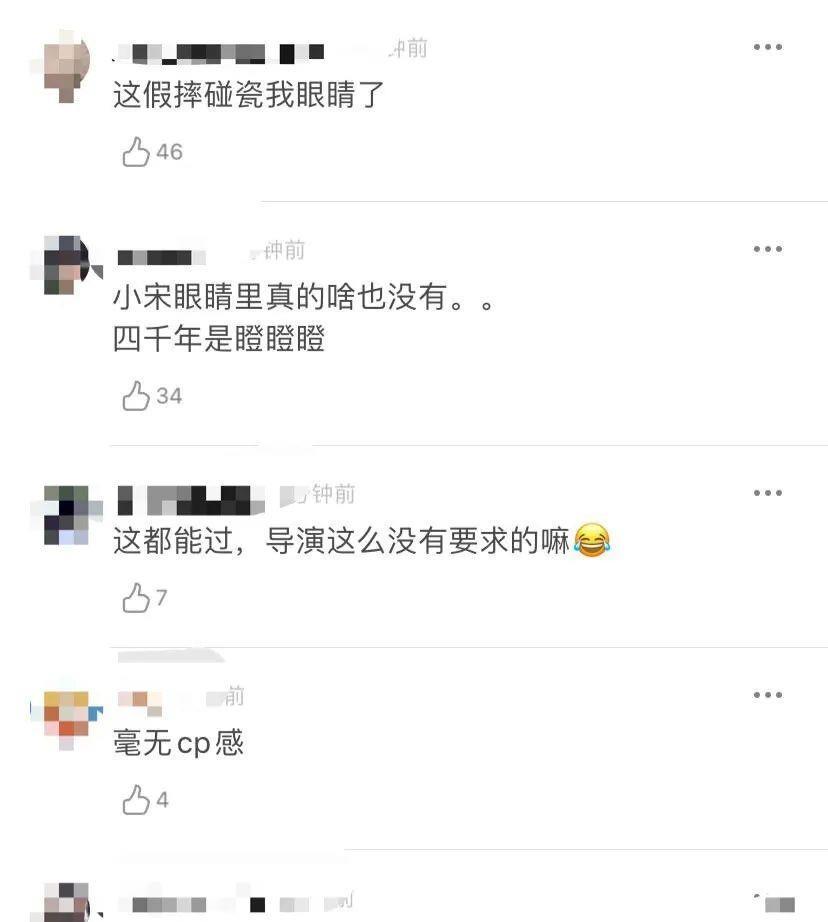

内容产业的“流量焦虑”催生了“麻烦点赞”的黑色产业链。在“流量即变现”的畸形生态下,部分内容创作者或MCN机构将“麻烦点赞”视为低成本获取流量的捷径。他们深谙用户心理:利用樱樱子好友们对“弱者共情”“社会热点”的关注,编造“孩子重病求点赞”“老人摔倒求关注”等虚假故事,以“转发可获赠品”“点赞才能帮助”为诱饵,诱导用户完成互动。这类内容往往带有极强的情感煽动性,却缺乏事实核查,一旦樱樱子好友点赞,不仅可能被平台判定为“异常互动”(如短时间内频繁点赞不同账号),更可能被不法分子利用,导致个人信息泄露或被卷入网络诈骗。更隐蔽的是,部分商家将“麻烦点赞”转化为营销工具,要求用户点赞后截图兑换优惠券,实则通过点赞行为获取用户社交关系链,为后续的骚扰营销甚至数据倒卖埋下伏笔。

樱樱子好友群体的“社交货币焦虑”为麻烦点赞事件提供了心理土壤。在社交媒体构建的“人设社会”中,点赞成为维系社交关系的“硬通货”。樱樱子好友们为了在朋友圈、社交群中维持“热心肠”“有同理心”的形象,往往对“求点赞”内容缺乏抵抗力——哪怕明知可能是虚假信息,也会选择“先点赞再说”,担心被贴上“冷漠”的标签。这种“社交货币”的压力,让她们在面对“麻烦点赞”时陷入“理性判断”与“情感绑架”的冲突:一方面知道内容可疑,另一方面又害怕拒绝互动会影响人际关系。此外,社交媒体的“群体极化”效应加剧了这一现象:当樱樱子好友的社交圈中多人转发同一“麻烦点赞”内容时,个体很容易从众点赞,形成“大家都赞,我不赞就落伍”的错觉,最终沦为流量狂欢的牺牲品。

平台监管的“滞后性”与“模糊性”让麻烦点赞事件有机可乘。尽管各大平台均出台了“反虚假信息”规则,但针对“麻烦点赞”的界定始终存在模糊地带——哪些内容属于“虚假求助”,哪些属于“正常公益互动”,缺乏明确标准。平台审核往往依赖用户举报,而樱樱子好友们在发现被骗后,可能因“损失不大”或“怕麻烦”选择沉默,导致违规内容长期存在。更关键的是,平台对“点赞诱导”的处罚力度不足,多数情况下仅对违规内容进行删除或限流,难以形成有效震慑。此外,算法推荐的“黑箱操作”让用户难以理解为何会频繁刷到麻烦点赞内容,更无从规避,只能被动接受信息流的“投喂”。

要破解樱樱子好友频繁刷到麻烦点赞事件的困境,需要平台、用户与监管的三方协同。平台需承担起主体责任,建立“点赞诱导内容”的识别模型,对频繁要求点赞的内容进行标注或限流;同时优化算法逻辑,降低“互动数据”在内容推荐中的权重,避免“流量至上”的畸形生态。用户则需提升“媒介素养”,面对“麻烦点赞”内容时保持理性:核实信息来源、警惕“利益诱惑”、拒绝“道德绑架”,必要时通过官方渠道举报违规内容。监管层面应加快制定针对“社交互动陷阱”的细化法规,明确平台与内容生产者的责任边界,对利用点赞诱导进行诈骗或数据窃取的行为予以严厉打击。

当樱樱子好友们下次在社交平台刷到“麻烦点赞”的内容时,或许可以多一分警惕——每一次看似无心的点赞,都可能成为信息生态中的一颗石子,既可能激荡起涟漪,也可能卷起暗流。在数字时代,保护自己的社交注意力,就是保护自己在虚拟世界中的基本权利。