“点赞被骗被刷两万元截图是真的吗?”这个问题近期在社交平台频繁出现,伴随着大量所谓“受害者晒图”和“揭秘帖”,引发不少网民的焦虑与好奇。事实上,这类截图的真实性往往需要辩证看待,但其背后折射出的“点赞刷量”骗局产业链,以及公众对流量经济的认知误区,更值得深入剖析。点赞刷量本是一种灰色产业链,却因部分用户的投机心理演变为精准诈骗,两万元损失的背后,是骗局逻辑与人性弱点的双重作用。

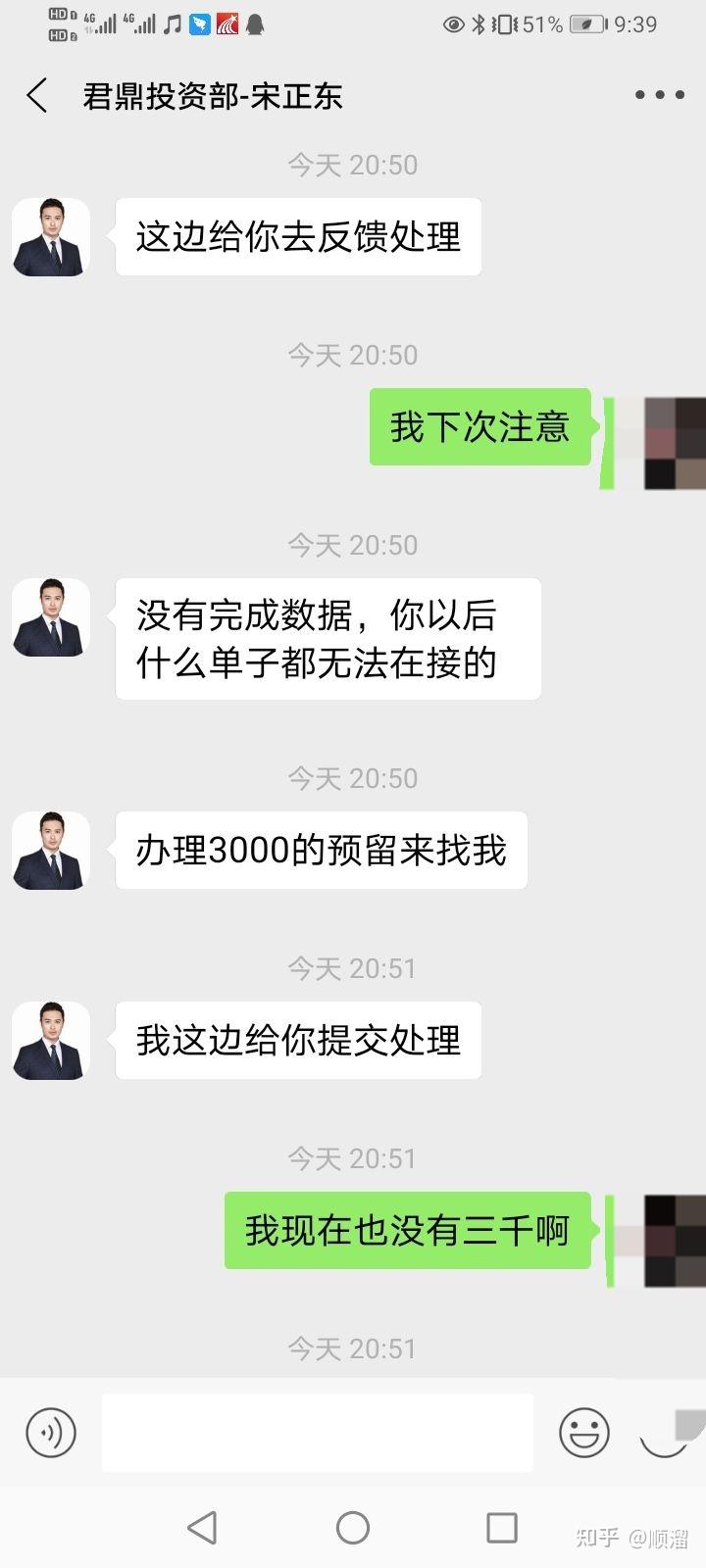

要判断“点赞被骗被刷两万元截图”的真实性,首先需厘清“点赞刷量”的基本模式。正常情况下,刷量平台通过人工或机器账号为用户内容增加点赞、评论、转发,价格通常从几元到几十元千次不等,属于平台明令禁止的违规行为。但骗局往往始于“低价诱惑”——诈骗分子以“1元1000赞”“包月无限刷”等超低价格吸引用户,诱导其添加私人联系方式。当用户提出小额订单(如刷100赞支付10元)并顺利完成“试水”后,诈骗分子会以“系统需要激活大单”“账户被冻结需解冻金”等借口,要求用户继续转账。此时,若用户轻信并支付数千元,对方便会以“数据延迟”“需要补单”等理由步步紧逼,直至用户意识到被骗,两万元甚至更多资金已被转走。所谓“截图”可能是伪造的交易记录、转账凭证,或是PS后的“平台后台”界面,其真实性难以验证,但骗局的“剧本”却高度一致。

那么,为何会有大量“晒截图”的行为出现?部分确实是受害者的真实经历,希望通过曝光警示他人;但也有可能是“自导自演”的营销号,通过制造“惨剧”吸引流量,甚至不排除诈骗分子反向操作,用虚假“维权截图”降低用户警惕性。更值得警惕的是,这类截图的传播往往会放大“刷量=被骗”的刻板印象,却忽视了骗局的核心在于“虚构服务+诱导转账”,而非“点赞”本身。正如网络安全专家所言:“真正的风险不在于刷量这一行为,而在于脱离平台监管的私下交易。”当用户选择通过微信、QQ等私人渠道与“刷手”对接时,资金安全便毫无保障,平台既无法核实对方身份,也无法提供纠纷解决渠道,这正是诈骗分子屡屡得手的根本原因。

点赞骗局的产业链远比想象中复杂。上游是提供虚假流量的“技术团队”,通过群控软件、境外服务器批量注册账号,模拟真实用户行为;中游是“代理分销商”,他们在社交平台发布广告,发展下级代理,层层加价;下游则是直接接触受害者的“话术手”,精通心理学话术,精准把握用户“急功近利”的心理。例如,针对商家“开业冲量”需求,他们会承诺“24小时内带来10万赞”;针对网红“数据造假”需求,则谎称“可刷上热门推荐”。这些话术往往与“截图”中的“成功案例”相互印证,形成完整的信任闭环。而两万元的“高额损失”,恰好反映了诈骗分子对用户心理的精准拿捏——当用户在小额试水中尝到“甜头”,便会投入更多资金期待“回报”,最终陷入“沉没成本”陷阱,越陷越深。

从社会层面看,点赞骗局的泛滥暴露了流量经济的畸形生态。在“数据至上”的考核机制下,部分商家、创作者将点赞量视为“成功指标”,甚至不惜铤而走险参与刷量。这种需求催生了灰色产业链,也为诈骗提供了土壤。当平台算法将点赞量与曝光量直接挂钩,用户便会陷入“不刷量就被淘汰”的焦虑,从而忽视风险,主动踏入骗局陷阱。事实上,真正有价值的内容从来不需要虚假数据堆砌,而那些承诺“刷量包上热门”的骗局,本质上是在利用用户的浮躁心理,将“流量”异化为“暴利”工具。

面对“点赞被骗被刷两万元截图”的争议,普通用户应如何自处?首先需明确:任何脱离平台担保的私下交易都存在极高风险,所谓“低价刷量”大概率是诈骗诱饵。其次,要学会辨别“截图”的真伪——正规平台的交易记录会包含订单编号、时间戳、服务详情等完整信息,而伪造截图往往细节模糊、逻辑矛盾。更重要的是,需树立正确的流量观:内容质量才是立足之本,与其沉迷于虚假数据的“数字泡沫”,不如深耕内容创作,积累真实用户。正如一位资深运营所言:“十年前的刷量骗局是‘直接骗钱’,如今的骗局是‘先给甜头再割韭菜’,但本质从未改变——天上不会掉馅饼,流量更没有捷径。”

点赞骗局的警示意义远超“两万元截图”的真伪之争。它提醒我们,在数字时代,任何试图走捷径的行为都可能沦为诈骗的猎物;同时,平台与监管部门也需加强联动,通过技术手段识别虚假流量,切断诈骗链条,建立更完善的用户权益保护机制。唯有当用户理性看待流量、平台回归内容本质、监管筑牢安全防线,才能让“点赞”回归其本真意义——成为真实情感的表达,而非诈骗工具的伪装。