网购刷赞平台是否真的有效提升销量和消费者信任?这是当前电商生态中一个值得深入探讨的核心命题。随着流量竞争的白热化,不少商家将刷赞视为“捷径”,试图通过虚假好评快速拉动销量、塑造口碑。然而,这种看似高效的手段,实则暗藏多重隐患,其所谓的“提升效果”往往经不起推敲,甚至可能反噬品牌根基。

从运作逻辑来看,网购刷赞平台的核心是通过技术手段批量制造虚假好评,覆盖商品评分、问答区、买家秀等多个场景,目的是在短期内人为拔高商品“热度”。这类平台通常会宣称“24小时提升评分至5.0”“精准匹配真实用户画像”“快速冲高销量排名”等,吸引急于求成的商家。不可否认,在流量为王的环境下,高评分和高销量确实能影响消费者的第一印象——数据显示,超过70%的网购用户会优先浏览评分4.5以上的商品。但问题是,这种由刷赞堆砌的“热度”,是否真能转化为真实的销量和信任?

销量提升的“虚假繁荣”或许是刷赞最直观的“效果”。当商品评分突然从3.8飙升至4.9,销量排名从页底跃升至首页,短期内确实可能带来流量激增和转化率提升。但这种提升本质是“泡沫”:一方面,平台算法并非单纯依赖评分,更看重点击率、加购率、复购率等真实行为数据,刷赞带来的虚假流量无法匹配这些深层指标,反而可能因跳出率高被判定为异常流量,导致权重下降;另一方面,消费者购买后往往会查看真实评价,若发现大量模板化好评(如“物流很快,质量不错”这类缺乏细节的通用评价)与实际体验不符,极易引发退货和差评,最终销量反而会“断崖式下跌”。某服装商家曾通过刷赞将月销量从500单提升至5000单,但收到货的消费者发现实物与描述严重不符,一周内差评率飙至30%,销量回落至200单以下,便是典型案例。

更深层次的影响在于消费者信任的不可逆侵蚀。信任是电商交易的基石,而刷赞的本质是欺骗。当消费者逐渐意识到“刷赞”现象的普遍性,他们对好评的信任度会整体下降——有调查显示,85%的消费者认为“4星以上商品可能存在刷单”,62%会优先查看“追评”和“差评”以验证真实性。这种“信任危机”会蔓延至整个行业:即便商品真实优质,也可能因消费者对“刷赞”的警惕而被误伤。更严重的是,一旦品牌被曝出刷赞丑闻,不仅会失去现有客户,还会面临舆论反噬,长期品牌价值受损远超短期销量提升带来的收益。某美妆品牌曾因刷赞被平台处罚,商品搜索排名直接清零,半年内品牌关键词搜索量下降70%,便是惨痛教训。

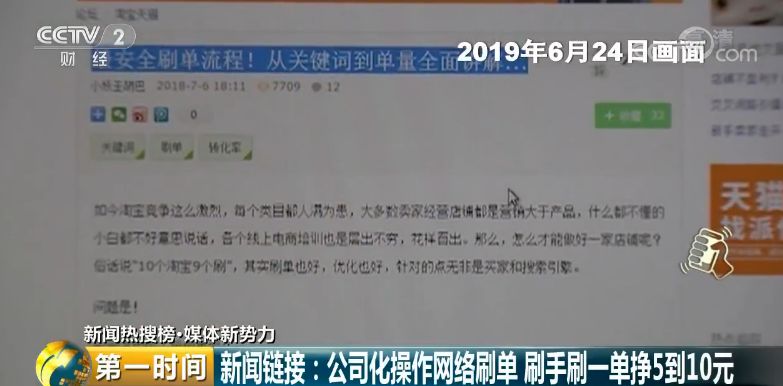

从行业趋势看,平台监管的收紧正在让刷赞“失效”。近年来,淘宝、京东、拼多多等平台均升级了反刷单系统,通过AI识别异常评价行为(如短时间内集中好评、用户IP地址异常、评论内容高度雷同等),对刷赞商家进行降权、罚款甚至封店处罚。同时,消费者维权意识也在觉醒,“职业差评师”“反刷赞攻略”等话题的流行,让刷赞操作的风险系数陡增。此外,平台更倾向于扶持真实用户生成内容(UGC),比如通过“买家秀奖励”“评价返现”等方式鼓励真实反馈,而非依赖虚假数据。这意味着,依赖刷赞的商家正在失去平台政策的“庇护”,其“提升效果”越来越难以为继。

归根结底,网购刷赞平台所谓的“提升销量和消费者信任”,不过是饮鸩止渴的短期幻觉。在信息透明、监管趋严、消费者理性的电商新生态中,虚假数据无法替代真实的产品力、服务力和品牌力。商家若想真正实现销量增长和信任积累,必须回归商业本质:优化产品质量、提升服务体验、鼓励真实互动——唯有如此,才能在激烈的市场竞争中赢得可持续的发展。刷赞或许能带来一时的“虚假繁荣”,但信任一旦崩塌,再多的虚假数据也无法重建。