在数字内容竞争白热化的当下,网页刷赞脚本软件悄然成为部分创作者和商家的“流量密码”。这类通过模拟用户行为实现网页内容快速点赞的工具,凭借其“高效低成本”的特性,在社交媒体、电商平台等场景中迅速渗透。然而,当虚假数据与真实价值碰撞,其背后隐藏的优势与风险也逐渐浮出水面,值得行业深入剖析。

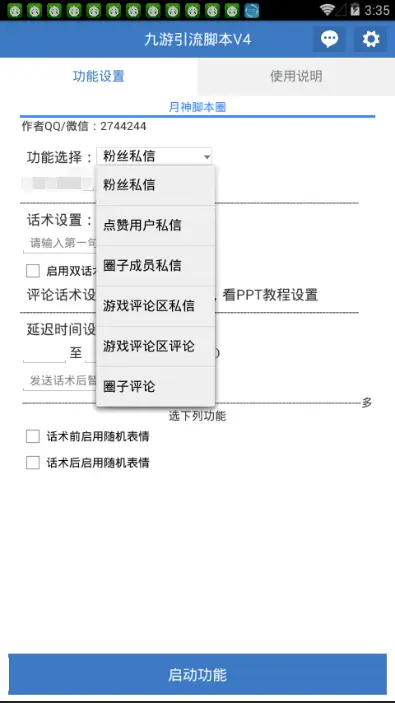

网页刷赞脚本软件的核心逻辑,是通过自动化程序模拟真实用户操作,在目标网页(如社交动态、商品详情页、文章评论区)批量执行点赞行为。其技术基础多依托于浏览器插件、脚本引擎或API接口调用,可设定点赞频率、目标人群、时间段等参数,实现“定向刷量”。在流量即生意的互联网生态中,这类工具的出现直击创作者对“数据表现”的焦虑——当自然增长缓慢时,刷赞成为撬动算法推荐、快速积累初始热度的“捷径”。

从短期运营效率来看,网页刷赞脚本软件具备显著优势。 最直接的价值在于提升账号权重。多数平台的内容分发算法将点赞量作为核心评估指标之一,高点赞量会被系统判定为“优质内容”,从而获得更多曝光机会。对于新账号或冷启动阶段的内容,刷赞能快速突破流量阈值,避免因初始数据惨淡而陷入“无人问津”的恶性循环。例如,某电商卖家通过脚本为新品页刷取上千点赞,短期内商品点击率提升40%,自然搜索排名也显著提高。其次,其成本效益远超传统推广。相较于付费广告或KOL合作,脚本软件的订阅费用通常低至每月几十元,却能实现“万赞级”数据增长,尤其适合预算有限的中小创作者快速建立“数据可信度”。此外,这类工具还能辅助内容测试。创作者可对不同标题、封面、内容方向的页面进行小规模刷赞,通过数据对比分析受众偏好,优化后续内容策略,降低试错成本。

然而,网页刷赞脚本软件的“高效”背后,潜藏着多重隐性风险,一旦忽视,可能反噬账号长期价值。 首当其冲的是账号安全风险。多数脚本软件需要用户授权登录账号或获取操作权限,部分恶意程序会借此窃取账号信息、盗取联系人,甚至植入木马病毒。曾有案例显示,某创作者因使用来源不明的刷赞脚本,导致社交媒体账号被盗,发布违规内容并封禁,数万粉丝积累毁于一旦。其次,平台规则处罚日益严格。主流平台均通过AI算法识别异常数据行为,如短时间内点赞量激增、点赞用户账号特征异常(如无头像、无动态)等。一旦被判定为“刷量”,轻则删除虚假数据、限流降权,重则永久封禁账号。近年来,某短视频平台就因大规模清理刷赞账号,导致数万创作者“一夜清零”,警示着违规操作的代价。更深层次的风险在于数据失真与决策偏差。虚假点赞无法转化为真实互动(评论、转发、购买),形成“数据泡沫”。创作者若依赖此类数据调整运营策略,可能误判内容方向,将资源投入低效内容,最终错失真实用户增长机会。例如,某美食博主通过刷赞打造“爆款”食谱,但实际用户转化率不足5%,反而因内容质量与数据不匹配引发粉丝质疑,导致信任崩塌。

从行业生态视角看,网页刷赞脚本软件的泛滥正在扭曲内容价值评价体系。当“点赞数”不再反映真实用户偏好,优质内容可能因数据劣势被淹没,而低质内容却可通过刷赞获得流量,形成“劣币驱逐良币”的恶性循环。长此以往,用户对平台数据的信任度下降,内容创作者的积极性也会受挫,最终损害整个数字内容产业的健康发展。

面对这一工具,创作者与平台需形成理性认知。对创作者而言,内容质量始终是账号立足的根本,刷赞或许能带来短期流量,但无法沉淀真实粉丝与商业价值。与其依赖脚本“走捷径”,不如深耕垂直领域、优化内容体验,通过自然互动积累用户信任。平台则需加强技术监管,通过多维度数据交叉验证(如点赞用户的行为轨迹、互动深度)识别异常流量,同时建立更科学的评价机制,降低单一数据指标的权重,引导创作者回归内容本质。

网页刷赞脚本软件的出现,本质上是数字内容竞争加剧的产物。它像一面镜子,照出了流量焦虑下的投机心态,也折射出行业规范与生态建设的迫切性。唯有创作者坚守内容初心,平台完善监管机制,用户提升辨别能力,才能共同构建一个真实、健康的内容生态,让流量真正流向有价值的内容,而非虚假的数据泡沫。