在数字化办公场景中,数据造假正以隐蔽的技术手段渗透至企业内部生态,“钉钉抓包刷赞实现上亿”已成为数据安全领域的新型挑战。这种通过抓包分析数据结构、伪造点赞请求的行为,不仅扭曲了真实的用户反馈机制,更暴露出企业在数据监管与价值判断上的深层漏洞。要理解这一现象如何从技术可能演变为规模化造假,需从实现路径、驱动逻辑及潜在风险三个维度展开剖析。

技术实现:从数据包到虚假点赞的链条构建

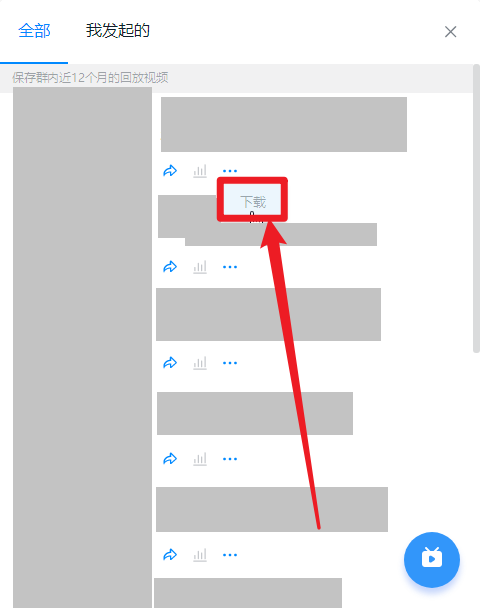

“钉钉抓包刷赞”的核心在于对客户端与服务器间数据交互的逆向工程。攻击者通过抓包工具(如Fiddler、Charles或Wireshark)捕获用户点赞时的HTTP/HTTPS请求包,提取关键参数:包括用户身份令牌(token)、目标内容ID、时间戳、设备指纹及签名算法等。这些参数是服务器验证点赞真实性的“数字凭证”。一旦破解签名逻辑(如钉钉常用的MD5+时间戳盐值校验),攻击者即可编写自动化脚本(如Python的Requests库结合Selenium模拟浏览器行为),批量构造符合服务器规范的点赞请求。

实现“上亿”级刷赞需突破三重技术壁垒:一是请求频率的规避,通过分布式代理IP池(如 rotating proxies)和随机时间间隔(如0.5-3秒/次)避免触发风控系统;二是设备指纹的伪造,利用虚拟机或云服务器模拟不同设备的硬件特征(如屏幕分辨率、浏览器内核);三是数据包的“拟真化”,在请求头中加入随机User-Agent、Referer等字段,模拟真实用户操作。当脚本以7×24小时运行,单台服务器每日可生成百万级虚假点赞,若通过百台节点并行,理论上可在数周内达成“上亿”规模。

驱动逻辑:虚假数据背后的“价值扭曲”

刷赞行为规模化蔓延的根源,在于企业对“数据指标”的异化追求。在钉钉等办公平台中,点赞量常被默认为内容传播度、员工活跃度或部门绩效的直接体现,甚至与KPI考核、资源分配挂钩。例如,某企业内部规定“点赞数前10%的部门可获得额外培训预算”,这种考核机制直接催生了“刷赞产业链”——从员工自发使用脚本刷赞,到外部服务商提供“钉钉点赞代刷”服务,报价从每万赞50元到200元不等,形成灰色产业链。

更深层的驱动因素是“数据焦虑”。在数字化转型中,企业倾向于用量化指标衡量管理成效,却忽视数据真实性。当“上亿点赞”成为展示“数字化成果”的政绩,管理者对数据造假的容忍度反而上升。某互联网公司内部人士透露,曾有部门为冲高某条内部通知的点赞量,组织全员使用脚本“刷榜”,最终因请求IP过于集中被平台风控系统识别,但相关管理者仅被轻描淡写地提醒“下次注意分散操作”。这种“默许”态度,进一步助长了刷赞行为的规模化。

风险与挑战:虚假数据对生态的系统性侵蚀

“上亿刷赞”看似是“无伤大雅”的数据游戏,实则对办公生态造成三重系统性风险。其一,决策失真。虚假点赞会导致管理者误判内容质量,例如某企业推广新政策时,因刷赞数据远超真实反馈,误以为政策获得广泛支持,忽视了员工的实际抵触情绪,最终导致政策落地失败。其二,信任危机。当员工发现“点赞数”可被轻易伪造,对平台数据的信任度崩塌,甚至引发“劣币驱逐良币”——真正优质内容因缺乏刷赞资源而被淹没,刷赞能力成为“职场新技能”,扭曲了内部沟通的本质。

从技术层面看,平台反制措施也在升级。钉钉已引入“AI行为分析模型”,通过识别点赞请求的时空异常(如同一IP在1秒内点赞100个不同内容)、设备指纹重复率等特征,对异常流量进行拦截。2023年某企业因使用脚本刷赞,导致2000余个账号被临时封禁,部门负责人被通报批评。此外,《网络安全法》《数据安全法》明确禁止“非法获取、篡改网络数据”,规模化刷赞可能面临法律追责,情节严重者或构成“破坏计算机信息系统罪”。

回归本质:让数据回归“真实价值”的路径

“钉钉抓包刷赞实现上亿”的背后,是数字化时代“数据崇拜”的缩影。当企业沉迷于用虚假数据包装“繁荣”,实则正在透支数字化转型的真正价值——通过真实数据洞察用户需求、优化管理效率。破解这一困局,需从制度与技术双管齐下:制度上,建立“数据真实性审计机制”,将点赞量与阅读时长、评论质量等多维度数据交叉验证,避免单一指标考核;技术上,平台可引入“区块链存证”技术,对点赞行为进行分布式记录,确保数据不可篡改。

归根结底,“上亿点赞”的泡沫终会破灭,而真实的数据反馈才是企业优化的基石。当管理者不再被虚假数字绑架,转而关注“点赞背后的真实声音”,数字化办公才能真正成为连接人与效率的桥梁,而非数据造假的温床。