在社交媒体深度渗透日常生活的当下,“说说”作为QQ、微信等平台的核心互动场景,点赞数据已成为衡量内容传播力与用户社交影响力的重要指标。随之而来的“如何查看说说刷赞”需求,逐渐从单纯的技术好奇演变为对社交真实性的深层探寻——用户不仅想知道“谁给我的点了赞”,更希望识别其中“哪些是真实互动,哪些是机器刷量”。这一需求背后,折射出的是社交生态中“数据真实”与“影响力焦虑”的博弈,也指向了平台治理、用户认知与技术边界的多重挑战。

“如何查看说说刷赞”:需求背后的社交动机与认知误区

“如何查看说说刷赞”这一搜索热词的流行,本质上是用户对社交数据透明度的渴望与对“虚假繁荣”的反感叠加的结果。在职场社交、内容营销等场景中,点赞数常被潜意识等同于“认可度”或“传播力”,比如企业运营人员可能通过说说点赞量评估活动效果,个人用户则可能将点赞数视为社交价值的直观体现。然而,当“刷赞”产业链成熟——从批量注册的“僵尸号”到模拟真人行为的“养号”技术,点赞数据的真实性被严重稀释,用户自然产生“如何识别并查看这些异常点赞”的需求。

但这一需求中存在潜在认知误区:平台并未开放“区分真实/虚假点赞”的官方接口,任何声称能“精准识别刷赞”的工具或教程,要么利用了用户信息差,要么游走在隐私与合规的灰色地带。用户若过度执着于“查看刷赞”,反而可能陷入“数据焦虑”的循环,忽略社交互动的本质是情感连接而非数字竞赛。

现有查看路径:从平台功能到第三方工具的局限

目前,用户试图“查看说说刷赞”的路径主要有三类,但每类都存在明显局限:

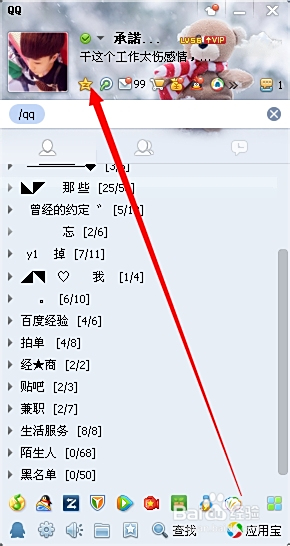

一是平台自带的基础互动记录。例如QQ空间的“说说点赞列表”、微信朋友圈的“共同好友点赞”功能,这些数据仅展示点赞用户的昵称与头像,无法提供点赞时间、设备信息、账号活跃度等用于判断“是否为刷赞”的关键维度。且当点赞量较大时,平台会默认显示“等XX人赞”,隐藏具体列表,进一步增加排查难度。

二是第三方数据分析工具。部分营销号或软件声称能“导出说说全部点赞数据并标记异常账号”,其原理多为通过非官方接口抓取用户公开信息,或利用用户授权后读取社交关系链。这类工具不仅违反《网络安全法》中“非法获取、出售或提供个人信息”的规定,还可能因数据泄露导致账号被盗用。更关键的是,其“刷赞识别逻辑”多基于预设规则(如短时间内连续点赞、账号无头像等),但现代刷赞技术已能模拟真人行为(如分时段点赞、随机浏览后点赞),这类规则极易被规避。

三是人工排查与经验判断。资深用户可能通过观察点赞者行为模式(如从不互动却频繁点赞、账号注册时间短、动态内容异常等)推测是否为刷赞,但这种方法耗时耗力,且主观性强——不同用户对“异常”的界定标准差异极大,可能导致误判。

“刷赞”识别的技术逻辑与现实挑战

尽管平台未开放直接查询接口,但从技术角度看,“刷赞”行为仍存在可识别的特征痕迹。这些特征若能被系统化整合,或为用户提供更可靠的“真实性判断参考”:

时间分布异常是核心指标之一。正常用户点赞往往具有随机性,而刷赞为了追求效率,常在短时间内(如1分钟内)集中完成。例如,一条说说发布后30秒内出现50个赞,且这些点赞用户的操作时间间隔不超过5秒,大概率属于机器批量操作。

账号画像与行为背离是另一重要线索。刷赞账号多为“僵尸号”:注册时间短(如近1个月内)、无个人动态、无好友互动、头像为默认或网图,且其历史点赞记录高度集中在营销号或低质内容上。而正常用户账号通常具有动态更新、好友互动、个性化头像等“真实社交痕迹”。

设备与IP地址重复则指向规模化刷赞。同一设备或IP地址短时间内为多条不同说说点赞,或多个账号使用相同设备指纹登录,这些异常数据若被平台后台捕获,可作为判定刷赞的依据——但普通用户无法直接获取这类信息。

然而,这些识别逻辑在实际应用中面临多重挑战:一方面,刷赞技术不断迭代,“人工养号”通过模拟真人浏览、互动、断网操作等,能规避基础的时间与设备检测;另一方面,平台出于隐私保护,不会向用户开放底层数据接口,导致用户即便掌握识别逻辑,也缺乏验证工具。这种“信息不对称”使得“如何查看说说刷赞”在技术上陷入“想看却看不到”的困境。

从“查看刷赞”到“回归真实”:社交生态的理性重构

与其执着于“如何查看说说刷赞”,不如将视角转向“如何减少刷赞对社交生态的干扰”。对用户而言,需要建立更健康的社交认知:点赞数只是互动的“冰山一角”,一条说说的真实价值,取决于评论内容的深度、私下交流的频率,以及是否引发实际的情感共鸣或行为改变。对平台而言,则需在“数据透明”与“隐私保护”间找到平衡:例如,通过算法对异常点赞行为进行降权处理,在用户端展示“互动质量指数”(如“真实互动占比”),而非单纯强调点赞数量。

从长远看,“如何查看说说刷赞”这一问题的热度,终将随着用户对数据真实性的理性回归而逐渐降低。当社交平台更注重内容质量而非数据虚荣,当用户更珍视真实连接而非数字标签,“刷赞”自然会失去生存土壤。而在此之前,用户需清醒认识到:真正的社交影响力,从来不是靠“刷”出来的点赞堆砌,而是靠持续输出的价值与真诚的互动积累。

在数据与情感交织的社交时代,我们或许无法完全杜绝虚假数据,但可以选择不被数据绑架——与其花费精力“查看说说刷赞”,不如用心经营每一条说说的内容,珍惜每一次真实的互动。这,或许才是对“社交”二字最本真的尊重。