刷到内容系统就会自动点赞吗?这个问题背后,藏着许多用户对平台算法的误解,也折射出数字时代内容互动的真实逻辑。事实上,系统并不会“只要刷到就自动点赞”,这种认知偏差源于对算法机制与用户行为互动的片面理解。要拆解这一误解,需深入剖析平台的技术逻辑、用户的行为心理,以及内容生态的底层规则。

一、技术层面:系统为何不会“自动点赞”?

从技术实现角度看,平台的核心目标是通过精准匹配用户兴趣与内容价值,提升使用体验。而“自动点赞”这种“一刀切”的操作,恰恰会破坏这一目标。首先,点赞是用户对内容最直接的情感反馈,是算法判断内容质量的关键指标。如果系统自动点赞,会产生大量虚假数据——用户可能对内容无感,甚至反感,却被系统“代劳”点赞,这类数据无法反映真实内容价值,反而会让算法陷入“数据污染”的困境。其次,现代推荐算法依赖的是用户的多维行为数据,包括点击、停留时长、评论、转发、点赞等,这些数据共同构成用户画像。若点赞被系统自动生成,其他行为数据就会失去参考价值,算法无法判断用户对内容的真实偏好,最终导致推荐内容越来越偏离用户需求。例如,用户刷到一条完全不感兴趣的生活类视频,若系统自动点赞,算法会误以为用户喜欢此类内容,后续持续推送相似视频,引发用户反感。因此,从技术逻辑出发,自动点赞与算法优化的根本目标背道而驰,平台不可能设置这种“反智能”的功能。

二、用户感知:“自动点赞”错觉从何而来?

既然系统不会自动点赞,为何许多用户仍坚信“刷到就会点赞”?这背后是多重因素共同作用形成的认知偏差。最常见的是“习惯性误归因”——部分用户在刷内容时有“无意识点赞”的习惯。比如刷短视频时,手指可能不自觉地划过屏幕下方的点赞按钮,用户并未明确感知到操作,却因内容出现在屏幕上而误以为是“系统自动点赞”。这种“无意识行为”在心理学上被称为“自动化反应”,长期重复后,大脑会将“刷到内容”与“点赞”建立虚假关联,形成“系统自动操作”的错觉。

其次是“算法隐性引导”带来的错觉。平台虽不会自动点赞,但会通过内容排序、重复推送、相似内容轰炸等方式,强化用户的点赞行为。例如,当用户对某一领域的内容(如美食)表现出较多点击和停留后,算法会持续推送同类内容,用户在频繁接触中可能出于“习惯”或“讨好算法”的心理主动点赞,久而久之,误以为是“刷到就自动点赞”。此外,部分平台会设置“互动激励”机制,比如连续点赞获得积分、勋章,或“点赞解锁更多内容”的提示,这类设计会让用户在潜意识中将“刷到内容”与“点赞行为”绑定,形成“不点赞就错过”的心理暗示,进一步强化“自动点赞”的认知。

三、生态影响:当“自动点赞”认知成为伪命题

将“刷到就点赞”归因于系统,不仅是对算法的误解,更会对内容生态产生隐性负面影响。对用户而言,这种认知会降低内容互动的真实性。当用户误以为点赞是“系统自动”时,会减少对内容的深度思考——无论内容好坏,“反正系统会点赞”,这种“躺平式互动”会让用户逐渐失去对优质内容的判断力,陷入“算法投喂什么就接受什么”的被动状态。

对平台而言,用户认知偏差可能导致算法优化方向的偏离。如果大量用户认为“系统自动点赞”,可能会减少主动互动,转而依赖“系统操作”,导致算法收集到的行为数据失真。例如,某条优质内容因用户误以为“系统会点赞”而未主动点赞,算法会误判其质量较低,减少推荐,最终让优质内容被埋没。

对内容创作者而言,这种认知会加剧“流量至上”的浮躁风气。创作者可能误以为“只要被刷到就会自动点赞”,从而忽视内容质量的打磨,转而研究“如何让内容被更多用户刷到”,导致内容同质化、低质化泛滥。事实上,点赞从来不是“系统施舍”,而是用户对内容价值的真实认可,只有深耕内容本身,才能获得可持续的互动。

四、理性回归:让点赞回归“主动选择”的本质

要打破“自动点赞”的误解,需要用户与平台的双向努力。对用户而言,需建立“互动自主意识”——点赞是个人对内容的真实反馈,而非系统的“代劳”。当刷到内容时,不妨先停留几秒,判断内容是否值得认可,再决定是否点赞。这种“慢互动”不仅能提升算法推荐的准确性,也能让自己在信息洪流中保持清醒。

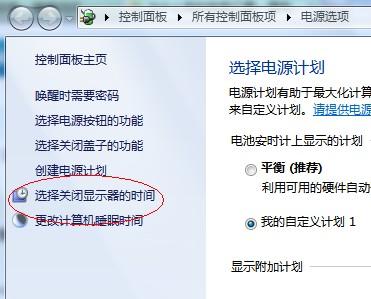

对平台而言,需强化“透明化沟通”,让用户了解算法逻辑。例如,在用户操作界面明确标注“点赞需手动触发”,或通过教程、引导页告知用户“点赞是主动行为,非系统自动”,减少用户的认知偏差。同时,平台应优化推荐算法,避免“过度推送”和“重复轰炸”,让用户在多元内容中保持主动选择的意愿,而非陷入“被动互动”的陷阱。

归根结底,“只要刷到内容系统就会自动点赞吗?”这个问题的答案,早已明确:不会。点赞从来不是系统的“自动程序”,而是用户与内容、与算法之间的一场“双向奔赴”。只有当用户主动握紧点赞的“选择权”,平台坚守“真实数据”的优化逻辑,内容生态才能摆脱“流量幻觉”,回归“价值为王”的本质。下一次刷到内容时,不妨问问自己:这是我想点赞的内容吗?或许,这个小小的动作,正是数字时代最珍贵的“真实反馈”。