在社交平台的“说说”生态中,点赞是内容传播的核心驱动力,但“小号刷赞”的泛滥正在扭曲这一机制。当一条条说说在短时间内收获数百个来自“僵尸账号”的点赞,真实创作者的声音被淹没,用户对平台的信任悄然瓦解——避免小号刷赞,已成为重建社交生态真实性的关键命题。这不仅关乎平台的内容分发效率,更涉及用户社交体验的纯粹性,以及创作者影响力的真实性构建。

小号刷赞:被异化的“社交货币”

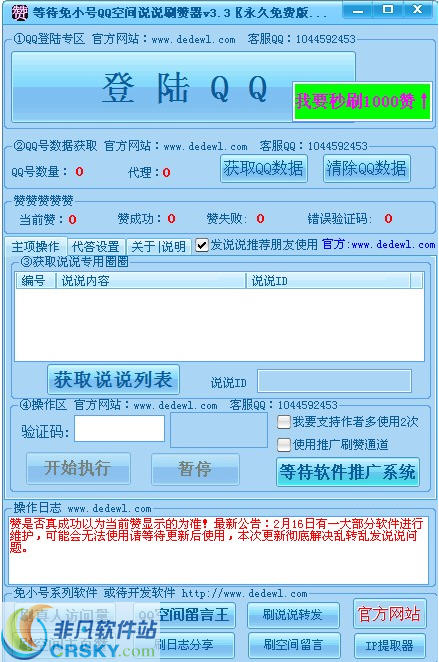

小号刷赞的本质,是通过虚假流量操纵社交数据,将“点赞”这一本应代表真实认同的行为异化为可交易的“社交货币”。这些小号通常具备典型特征:注册资料空白、长期无动态、短时间内集中点赞多个内容,或与目标账号存在异常关注关系。其背后可能是个刷手团队通过矩阵账号批量操作,也可能是黑灰产利用脚本程序模拟真人行为。

这种行为的危害具有隐蔽性和扩散性。对平台而言,虚假点赞会干扰算法推荐逻辑——当系统误判高赞内容为优质内容时,真正有价值的内容可能因流量不足被边缘化,长此以往导致平台内容生态劣币驱逐良币。对内容创作者而言,刷赞带来的数据泡沫会误导创作方向:一条通过小号堆砌出“爆款”的搞笑说说,可能让创作者误判用户偏好,放弃深耕更具价值的垂直领域;而那些依赖真实互动的创作者,其优质内容反而可能因数据“不够亮眼”被埋没。对普通用户而言,当发现“高赞说说”评论区无人互动、点赞账号全是“无名氏”时,对平台的信任度会急剧下降,社交的“真实感”荡然无存。

避免小号刷赞:平台、用户、创作者的三重防线

构建反刷赞生态,需要平台、用户、创作者三方协同发力,从技术识别、机制约束、认知提升三个维度筑牢防线。

平台:用技术“火眼金睛”与机制“精准约束”

作为内容生态的“守门人”,平台需承担起反刷赞的主要责任,而技术手段与机制设计是核心武器。

在技术识别层面,AI与大数据分析已成为主流方案。通过构建异常行为检测模型,平台可实时监控点赞行为中的“非人类特征”:例如,短时间内同一IP地址下多个账号集中点赞、账号无内容却频繁互动、点赞时间呈现规律性间隔(如每30秒一次)等。更先进的系统还能结合设备指纹、用户行为序列(如点赞前是否浏览内容、是否有评论互动)进行综合判定,有效识别脚本刷赞与矩阵账号。例如,某社交平台通过引入图神经网络分析账号关系网络,成功发现了一个由500个小号组成的“点赞团伙”,这些账号虽独立注册,但设备型号、登录时段、点赞路径高度重合,最终被批量封禁。

在机制约束层面,平台需优化“点赞”的权重与价值。一方面,可降低“纯点赞”在内容推荐中的占比,增加评论、转发、收藏等“深度互动”指标的权重——用户若只为刷赞而点赞,却不愿留下真实评论,其点赞权重自然降低。另一方面,建立“账号信用分”体系,对频繁参与刷赞的账号实施阶梯式处罚:首次违规限制点赞功能,二次违规短期封禁,多次违规则永久封禁。同时,平台应公开反刷赞规则与违规案例,通过“杀鸡儆猴”形成震慑,让潜在刷手望而却步。

用户:从“被动接收”到“主动鉴别”与“拒绝参与”

用户既是刷赞行为的受害者,也可能成为“无意中的帮凶”。避免小号刷赞,需要用户提升辨别意识,拒绝参与刷赞交易。

普通用户可通过三个细节识别异常点赞:一是看“点赞列表”的“含金量”,若点赞账号多为“头像默认、昵称乱码、无任何动态”的“三无账号”,则内容真实性存疑;二是看互动“匹配度”,高赞内容通常伴随一定量的评论与转发,若点赞数远超评论转发数,且评论区多为“沙发”“支持”等无意义回复,则可能存在刷赞;三是看账号“关联性”,部分刷手会使用与目标账号昵称相似的小号点赞(如目标账号为“小明爱生活”,小号则为“小明爱生活1”),用户需警惕这种“刻意关联”。

更重要的是,用户需拒绝成为刷赞的“需求方”或“供给方”。部分用户为追求“面子工程”,通过购买小号点赞提升自己说说的数据,这种行为不仅助长了黑灰产,也让自己的社交形象蒙上虚假阴影。而那些为蝇头小利帮人刷赞的“兼职用户”,看似无伤大雅,实则已成为破坏生态的“工具人”。平台与社交达人需加强引导,让用户明白:真实的社交价值,从不取决于虚假的点赞数字。

创作者:用“真实内容”击穿“数据泡沫”

内容创作者是与刷赞行为“正面交锋”的一线力量,与其被动应对虚假数据,不如主动构建“真实吸引力”。

首先,创作者需明确:优质内容是反刷赞的“终极武器”。当一条说说能引发用户情感共鸣(如讲述真实经历、表达深度观点)、提供实用价值(如分享干货知识、解决具体问题)或激发互动欲望(如发起话题讨论、设置互动游戏)时,用户会自发点赞、评论,这种“自然流量”远比刷赞数据更具说服力。例如,一位职场博主分享“新手避坑指南”,因内容实用引发大量用户留言“感谢,正好需要”,相关说说的点赞与转发量自然水涨船高,无需依赖小号堆砌。

其次,创作者可通过“互动设计”提升点赞的“真实性”。例如,在说说中提问“你遇到过类似情况吗?”“评论区留下你的看法”,引导用户从“单纯点赞”转向“深度互动”;或设置“点赞+评论”抽奖规则,既提升互动量,也过滤掉只为刷赞的“无效账号”。此外,创作者可定期分析后台数据,关注“粉丝画像”与“互动质量”——若发现粉丝中“僵尸账号”占比过高,需警惕账号被盗用或遭遇恶意刷赞,并及时联系平台处理。

趋势与挑战:当刷赞遇上AI,反刷赞如何进化?

随着AI技术的发展,刷赞手段也在不断“升级”:AI生成的虚拟头像、模拟真人语气的评论、基于深度学习的“拟人化”点赞行为,让传统识别模型面临新挑战。例如,最新一代的“AI刷赞机器人”可学习特定用户的点赞习惯(如常在晚8-10点点赞、偏好情感类内容),其行为模式与真实用户高度相似,给平台识别带来难度。

面对这一趋势,反刷赞技术需向“更智能、更动态”的方向进化。例如,引入“多模态识别”技术,结合图像(头像、动态封面)、文本(说说内容、评论)、行为(点赞路径、停留时长)等多维度数据构建用户画像,通过交叉验证判断行为真实性。同时,平台可建立“众包审核”机制,鼓励用户举报疑似刷赞行为,结合AI判定与人工复核,提升处理效率。

更根本的挑战在于,如何平衡“反刷赞”与“用户体验”。过度严格的审核可能误伤正常用户(如多设备登录、家庭共用账号),而过于宽松的规则则给刷赞留下空间。这需要平台在技术精准度与规则人性化之间找到平衡点,例如对“新注册账号”设置“点赞冷却期”(注册后24小时内仅能点赞少量内容),既防范批量刷赞,又不影响正常用户社交。

避免小号刷赞,从来不是一场“猫鼠游戏”,而是对社交本质的回归。点赞的意义,在于让创作者感受到被看见、被认可的温暖,让用户在互动中建立真实的情感连接。当平台用技术筑牢防线,用户用理性守护信任,创作者用内容打动人心,“说说”里的每一份赞才能真正成为连接人与人、心与心的桥梁——这,才是社交平台最珍贵的“流量密码”。